自動音声ガイダンスとは?

導入メリットや作成方法まで詳しく解説

UPDATE :

規模の大小に関わらず、顧客からの入電件数が多い企業では、電話対応業務を効率化するために自動音声ガイダンスやIVRを導入する動きが増えています。一方で、導入を検討しているものの「具体的な機能を把握していない」「導入のポイントや流れがわからない」という方もいるでしょう。

本記事では、自動音声ガイダンスの種類や費用相場、導入するメリット・デメリット、導入の費用相場や流れなどについて幅広く解説します。

目次

1.自動音声ガイダンス(自動音声案内)とは

電話の自動音声ガイダンスとは、電話をかけてきた顧客に対して自動で流すアナウンスのことです。あらかじめ録音(または音声合成で作成)した音声を設定することで、顧客に対して特定の情報を伝達することが可能です。

また、後述するIVR(自動音声応答システム)を導入することで、顧客からの電話を自動で受け付けることができ、問い合わせ内容に合わせて特定の部署や担当者へ着信を振り分けることができます。

2.自動音声ガイダンスの種類

企業のオフィスで用いられる自動音声ガイダンスとしては、主に「IVR(自動音声応答システム)」「時間外アナウンス」「お待たせ着信」の3種類が挙げられます。

IVR(自動音声応答システム)

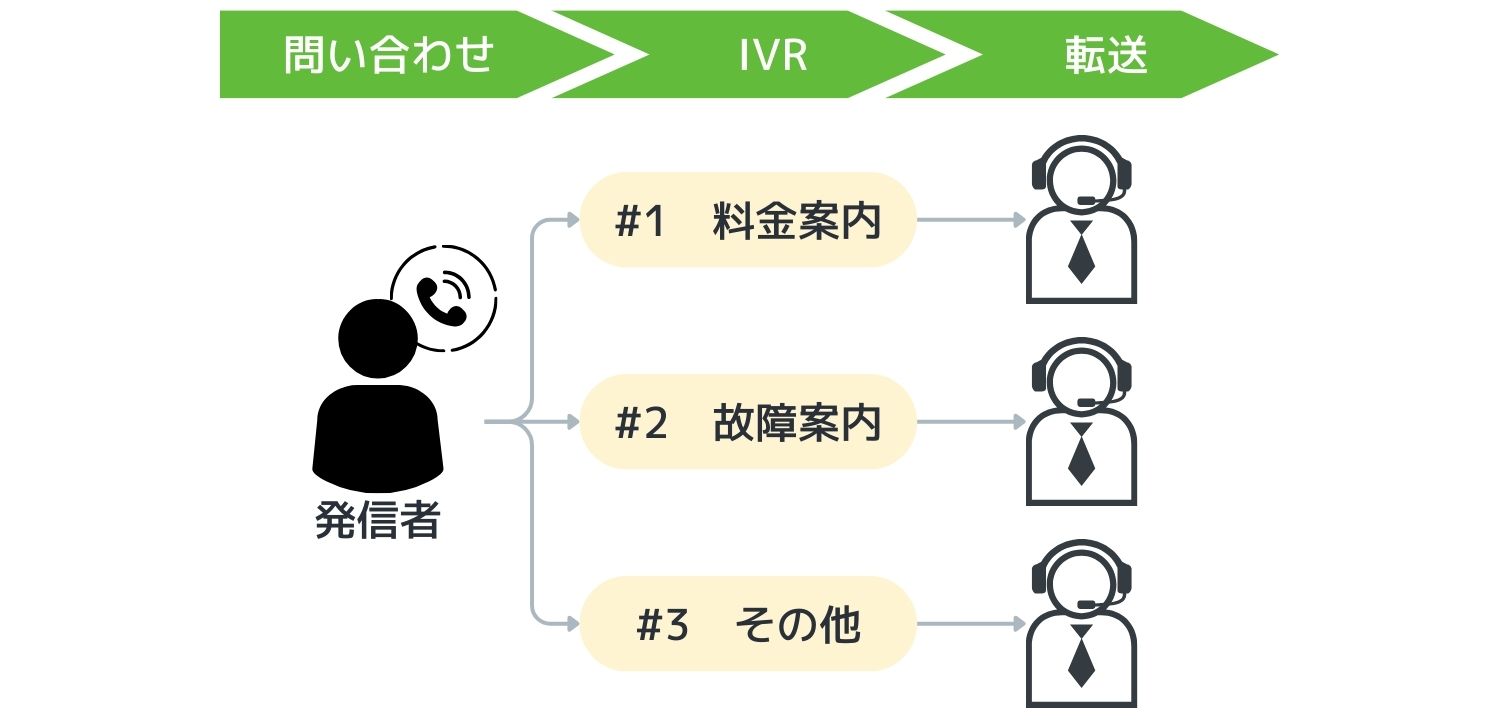

IVR(自動音声応答システム)とは、顧客などの電話相手に自動音声ガイダンスを案内することで、問い合わせに自動で返答したり、適切な問い合わせ先へ案内・転送したりするシステムのことです。

IVRの代表的な機能は、案内した自動音声ガイダンスに従って顧客にプッシュボタン操作を行ってもらい、用件に合った部署や担当者に電話を振り分ける、というものです。以下のようなイメージです。

IVRの機能や仕組みについては以下の記事で具体的に解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

IVRの音声ガイダンス例文

ここでは、IVRでどのような音声ガイダンスを案内できるのか、具体的な例文をご紹介します。まずは、IVRの基本機能である問い合わせの振り分けです。

▼例文1:問い合わせの振り分け

「◯◯のお問い合わせは1を、△△は2を、その他のご用件は3を押してください」

また、電話がつながらなかった顧客に対して、以下のように予約受付を自動で案内することもできます。

▼例文2:予約受付

「こちらは予約受付窓口です。ピーという発信音の後に、予約ご希望日を4桁の数字でご入力ください」

このほか、IVRと「SMS送信機能」を併用することで、電話口だけでは伝えられない情報を携帯電話などにショートメッセージで送ることもできます。この場合は、以下のようなアナウンスを行うことが可能です。

▼例文3:SMS送信機能を利用する場合

「詳しい内容はこの後お送りするSMSでご案内いたしますので、ご確認ください」

時間外アナウンス

時間外アナウンスは、営業時間外や休日にかかってきた電話に対し、その旨を知らせるためのアナウンス(留守番電話機能)のことです。

電話がつながらない旨を伝えるだけでなく、電話のつながる曜日や営業時間、年末年始やゴールデンウィークなどの長期休業期間を案内することもできます。

時間外アナウンスの音声ガイダンス例文

以下は、基本的な時間外アナウンスの例文です。いわゆる「留守番電話」と同じ役割で、現在は時間外である旨と、受付可能な日時を案内します。

▼例文1:基本的な時間外アナウンス

「お電話ありがとうございます。ただいまの時間は受付時間外となっております。誠に恐れ入りますが、平日◯時から◯時の間におかけ直しください」

また、単にかけ直しをお願いするだけでなく、電話以外の問い合わせ手段を案内することもできます。例えば以下のように、Webサイトなどに誘導することが可能です。

▼例文2:他の問い合わせ手段への誘導

「お電話ありがとうございます。誠に恐れ入りますが、ただいまの時間は受付時間外となっております。なお、弊社Webサイトでは24時間、お問い合わせを受け付けております。URLは○○です」

なお、URLがわかりづらい場合は検索キーワード(どのような言葉で検索すればアクセスできるか)を提示することもあります。

お待たせ着信

お待たせ着信は、「あふれ呼」が発生した際に、電話がつながりにくい(すぐに電話に対応できない)状態にある旨を顧客に伝えるためのアナウンスです。

お待たせ着信の音声ガイダンス例文

お待たせ着信の基本的な例文は、「かけ直しをお願いする」「お待ちいただく」の2パターンです。

▼例文1:かけ直しをお願いする場合

「ただいま電話が大変混み合っております。誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しください」

▼例文2:お待ちいただく場合

「ただいま電話が大変混み合っております。順番におつなぎしますので、誠に恐れ入りますが、そのままお待ちください」

上記2つの例文は、「そのままお待ちいただくか、しばらく経ってからおかけ直しください」のように組み合わせるのも一般的です。

3.自動音声ガイダンスの費用相場

ここでは、自動音声ガイダンスの導入にかかるコストについてご紹介します。以下の表は、先にご紹介した「IVR」「時間外アナウンス」「お待たせ着信」の費用相場をまとめたものです。

IVRには大きく「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種の導入形態があるため、それぞれ分けて記載しています。利用するサービスによって料金は大きく異なるため、あくまで参考情報としてご覧ください。

なお、多くのIVRには「時間外アナウンス」と「お待たせ着信」の機能も備わっているため、それぞれを単体で導入する必要はありません。

IVRの具体的な導入費用について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。具体的な8製品の特徴とコストを比較しています。

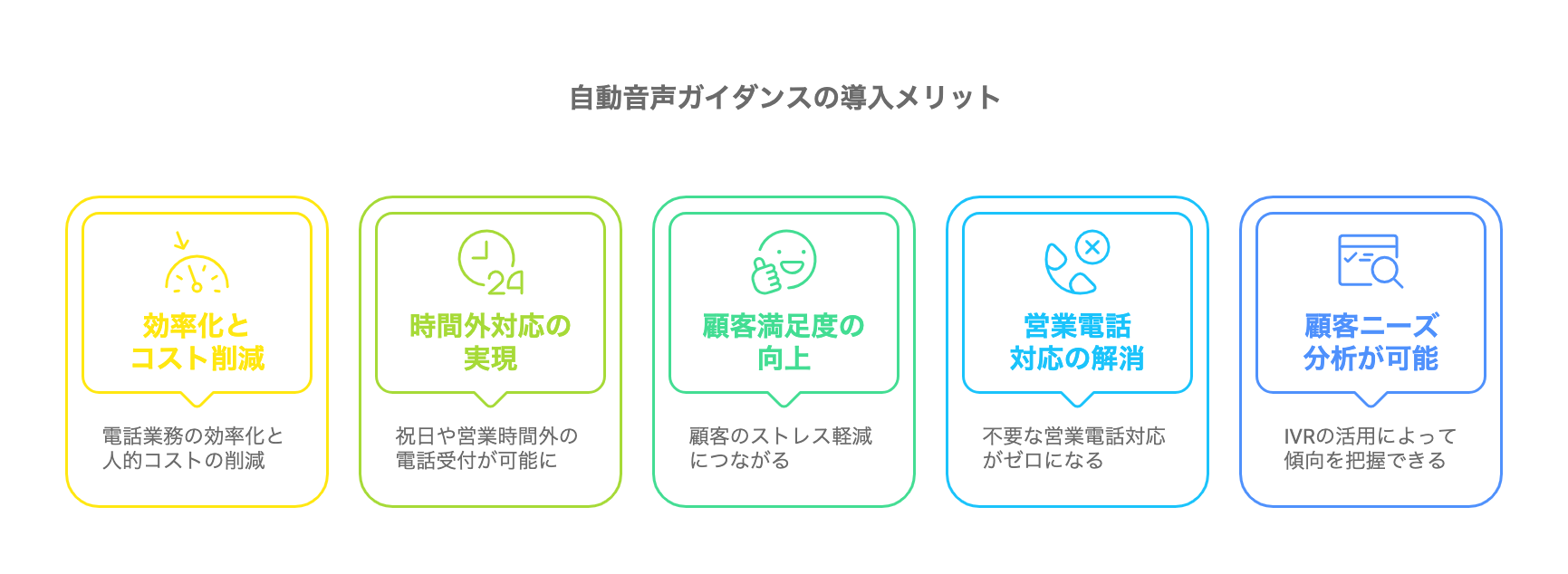

4. 自動音声ガイダンスを導入するメリット

自動音声ガイダンスを導入することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。

それぞれ、具体的に見ていきましょう。

電話業務の効率化・コストの削減につながる

自動音声ガイダンスを導入すれば電話の一次対応を省力化できます。それまで人力で行っていた受付業務がなくなるため、「顧客から用件を聞き出す」「担当者に取り次ぐ」といった手間が省けます。その結果、従業員は本来集中すべき業務により多くの時間を割けるようになり、人的コストの削減にもつながります。

また、複数の電話番号を利用して着信を振り分けている場合は、IVRを活用することで電話番号を一本化できます。これによって複数の番号を管理する必要がなくなり、誤案内も防げます。

営業日・時間外でも対応できる

時間外アナウンスの設定やIVRによる自動音声応答を実施することで、営業日や時間を問わず、365日24時間の電話受付が可能になります。

仮に、顧客の問い合わせ内容が製品・サービスの購買に関するものであれば、営業日・時間外に電話がつながらないことが機会損失につながる場合もあります。こうした取りこぼしを防ぐ目的としても、自動音声ガイダンスの導入は有効です。

顧客満足度が向上する

自動音声ガイダンスの導入は電話業務の効率化だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。

例えば、電話がつながらない状況は顧客にとってストレスになりますが、「お待たせ着信」を設定することでマイナスの印象は軽減されます。

また、IVRを導入して用件に合った部署や担当者にスムーズにつながる環境を整えれば、顧客がたらい回しにされてストレスを感じるリスクも減らせます。

営業電話への対応を解消できる

電話の一次対応を人が行う場合、必要のない営業電話にも対応する必要がありますが、自動音声ガイダンスを導入して電話の受付や取次ぎを自動化することで、不要な営業電話への対応そのものがなくなります。

その結果、営業電話に対する「どう断ればいいかわからない」「誰に取り次げばいいかわからない」といった従業員の悩みも解消します。

顧客ニーズを分析できる

IVRの代表的な使い方は、「顧客のプッシュボタン操作による用件の特定」と「適切な問い合わせ先への自動転送」ですが、この仕組みは顧客のニーズを分析するシーンでも役立ちます。

例えば、よくある問い合わせを特定することで顧客が知りたいことを把握し、企業の情報発信の仕方を改善することが可能になります。レポート機能を備えたIVRであれば、データの集計も簡単です。

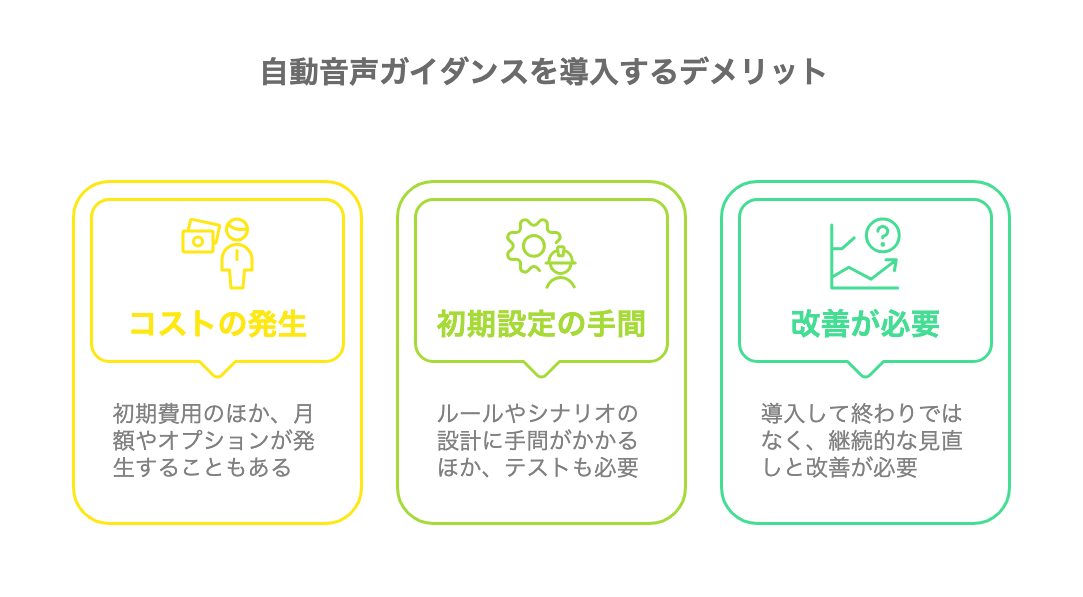

5. 自動音声ガイダンスの導入に関するデメリット

自動音声ガイダンスの導入を検討する際は、メリットだけでなく、下記のデメリットも押さえておきましょう。

これらの点にあらかじめ留意しておくことで、「想定外の手間やコストがかかった」という事態を防ぐことができます。

導入費用が発生する

自動音声ガイダンスを導入する場合は、費用が発生します。導入したい機能や利用するサービスによっては月額料金やオプション料金が発生することもあるため、導入の際はランニングコストも勘案しましょう。

初期設定の手間がかかる

自動音声ガイダンスを利用する場合は初期設定が必要です。顧客の問い合わせ内容を想定して「どのような音声ガイダンスを流すか」を決めるほか、「どのように着信を振り分けるか」というルールやシナリオを定めなければならないため、ある程度の手間がかかります。また、問題なく機能しているかを確認するためのテストも必要です。

運用開始後の改善が必要

自動音声ガイダンスは導入して終わりではなく、運用後の改善を前提としています。例えば、「想定していなかった問い合わせが発生した」「自動応答で解決できない問い合わせが多い」ということは往々にして起こりますし、自社の提供サービスや顧客のニーズは常に変化します。

あるいは、体制変更に伴う受付時間外や営業時間の変更なども考えられるため、音声ガイダンスで案内する内容が実態と乖離しないよう、定期的な見直しを行うことが重要です。

6. 自動音声ガイダンスを作成するときの注意点

自動音声ガイダンスは企業の電話業務を効率化するものですが、導入の際は「顧客にとっての使いやすさ」を考慮することも重要です。

ここでは、実際に自動音声ガイダンスを作成するときに注意したいポイントとして、以下の3点をご紹介します。

- 音声ガイダンスは簡潔でわかりやすい内容にする

- 案内するメニュー(選択肢)を多くしすぎない

- 従業員に取り次ぐ選択肢も用意する

音声ガイダンスは簡潔でわやりやすい内容にする

自動音声ガイダンスで流すアナウンスは、簡潔で、顧客にとってわかりやすいものにすることが重要です。

長いガイダンスは顧客にストレスを与えるため、できる限り短い文章で伝えられる表現を検討しましょう。また、顧客の知識レベルを想定し、「専門用語を使わない」「平易な表現を用いる」といった工夫をすることも大切です。

案内するメニュー(選択肢)を多くしすぎない

顧客の問い合わせ内容に応じた自動返答や取次ぎを自動化したい場合、自動音声ガイダンスのメニューはいくつかの選択肢とその分岐で構成することになります。この選択肢を検討するうえでポイントとなるのが、選択肢を細分化しすぎないことです。

細かい選択肢をいくつも提示してしまうと、顧客はどれが適切なのか判断に迷ったり、最初の音声を思い出せなくなったりする恐れがあります。

そのため、音声ガイダンスの選択肢は3〜6個程度を目安に、明らかに内容を区別できるメニューを設定するのが望ましいでしょう。どうしても細かい分岐が必要な場合は、「その他のご用件は◯を押してください」のように案内するのも手です。

従業員に取り次ぐ選択肢も用意する

自動音声ガイダンスの導入は有人による電話対応の負担を大幅に軽減するものですが、すべての問い合わせに自動で回答できるわけではありません。個別具体的な問い合わせには人が介在する必要がありますし、顧客によっては人との直接的なコミュニケーションを求めていることもあります。

こうした状況に対処しつつ、顧客に寄り添った対応を実現できるよう、従業員やオペレーターにつながる選択肢を用意することも重要です。

7. 自動音声ガイダンスの比較ポイント

自動音声ガイダンスを導入する際は、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。特にIVRはさまざまなサービスが存在しているため、下記のような観点で複数の製品を比較し、自社に合ったものを導入することが重要です。

- 目的を実現する機能が搭載されているか

- 作成できる音声の自由度は高いか

- レポート機能は備わっているか

- システムは操作しやすいか

- 同時通話数はどの程度か

以下、それぞれのポイントについて解説します。

目的を実現する機能が搭載されているか

「電話業務の効率化」や「顧客満足度の向上」など、自動音声ガイダンスを導入する目的は企業によってさまざまです。また、特にIVRは各ベンダーからさまざまなサービスが提供されています。

そのため、まずは「なぜ自動音声ガイダンスを導入するのか」という自社の目的を明らかにすることが重要です。そのうえで、「目的を達成するための機能が備わっているか」という視点で、複数のサービスを比較しましょう。

作成できる音声の自由度は高いか

音声ガイダンスを作成する方法は、大きく「従業員の声を録音する」「音声合成で作成する」の2種に分けられます。どちらもアナウンスする内容は同じですが、人工的な音声を不快に思う人は一定数いますし、適切なトーンやテンポで話せる従業員が自社で確保できないケースも想定されます。

そのため、音声ガイダンスはいずれの方法でも作成できるサービスを導入するのが望ましいです。また、独自の音声ガイダンスを作る難易度は低くはないため、作成のサポートを受けられるかどうかも確認するとよいでしょう。

レポート機能は備わっているか

前述のように、IVRを導入する場合は改善を前提にする必要があります。その改善を効果的に行うために、「顧客がどの問い合わせメニューを選択したか」といったデータを集計できる、レポート機能を備えたサービスを選定しましょう。

例えば、どのメニューが多く選択されているのかを把握できれば、「WebサイトにFAQを設置する」など、顧客による自己解決を促す対策を講じることができます。反対に、問い合わせの少ないメニューを把握できれば、「他の音声ガイドに統合して効率化する」といった改善も可能です。

システムは操作しやすいか

IVRやそれに用いる音声ガイダンスは「改善」を前提としていますが、作業効率を高めるためには可能な限り操作しやすいシステムを導入することがポイントです。

IVRのメニュー作成や改善に伴うシステム操作を業者に依頼する手もありますが、依頼の手間がかかるだけでなく、当然ながらコストもかかってしまうため、自社の従業員でも簡単に操作できるサービスを導入するとよいでしょう。

同時通話数はどの程度か

サービス選定の際は、音声ガイダンスを同時に流せる通話数も比較しましょう。一般的に、同時に通話できる数が多ければ費用は高くなり、少なければ費用は低くなります。

あまりにも同時通話数が多いと必要以上のコストが発生してしまいますが、一方で、同時通話数が少なすぎると機会損失を招く恐れもあります。自社の着信数をしっかりと把握して、コストとバランスの取れた同時通話数を確保することが重要です。

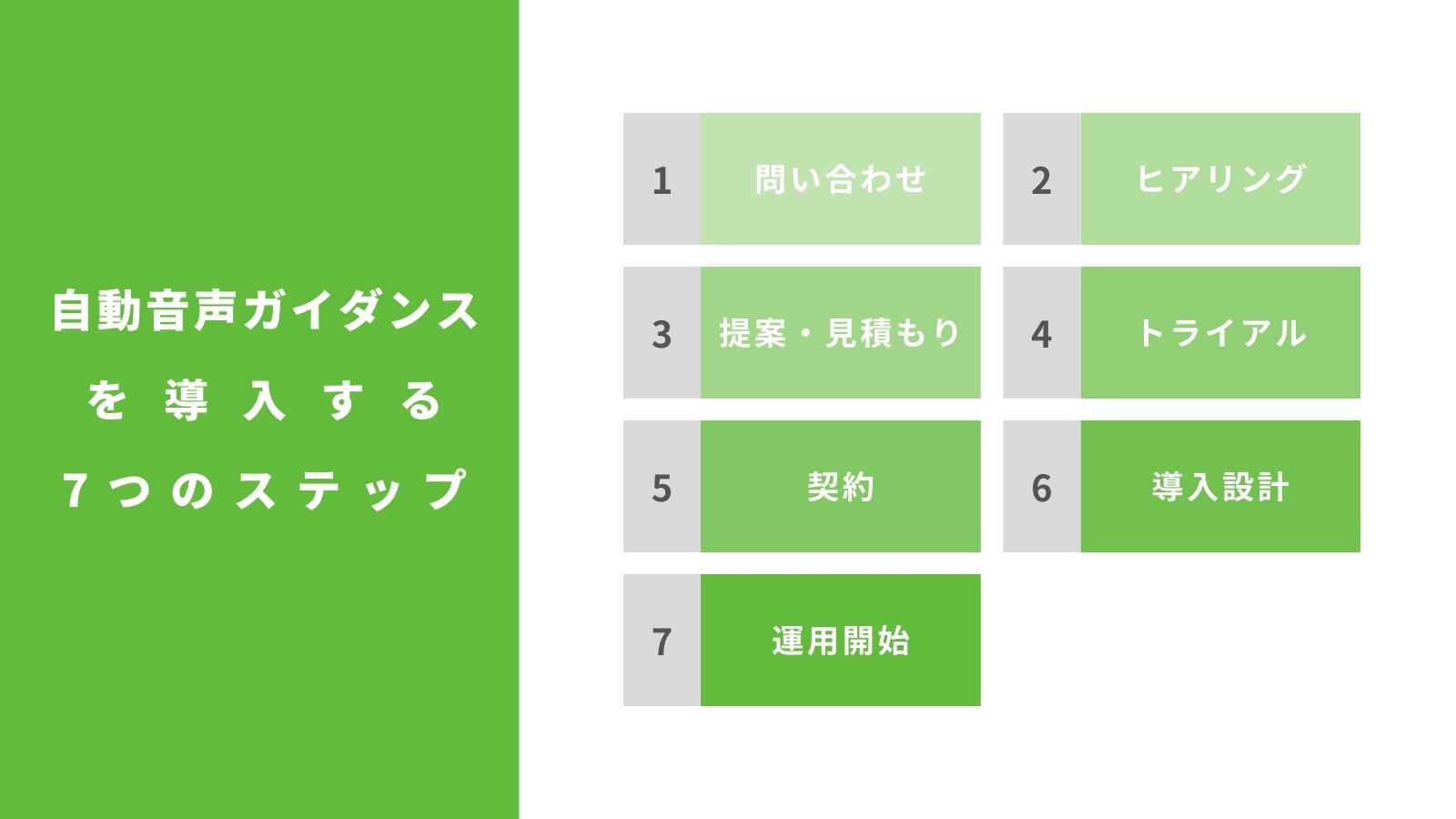

8. 自動音声ガイダンスを導入する流れ

ここでは、自動音声ガイダンスを導入する流れとして、弊社メディアリンクが提供するIVR「MediaVoice」の導入フローを例にご紹介します。

問い合わせから運用開始までには、以下の7ステップをたどります。

STEP1:問い合わせ

まずは問い合わせフォームや電話から、提案依頼や見積もりの依頼を行っていただきます。この段階では、具体的な導入イメージをお持ちでなくとも問題ありません(弊社メディアリンクにご連絡いただく場合)。

STEP2:ヒアリング

自動音声ガイダンスを提供するベンダー(弊社)のスタッフが直接やり取りするかたちで、課題や希望条件などのヒアリングを行います。

STEP3:提案・見積もり

STEP2のヒアリング内容に基づき、課題に対するソリューションの提案を受けます。弊社メディアリンクの場合、IP-PBXや電話インフラも取り扱っているため、多角的な視点で提案を行います。提案料は無料です。

STEP4:トライアル

本契約の前に、実際にIVR(MediaVoice)をお試しいただくことで、「用途に合っているか」「課題が解決できるか」「使用感に問題はないか」などをご確認いただきます。

STEP5:契約

ご発注が確定したら、導入に際して必要な手続きを行います。

STEP6:導入設計

打ち合わせを通して、システム構成などの詳細設計を行います。この段階の打ち合わせでは、現場の業務内容や既存のシステムの状況について、詳しいヒアリングを受けます。

STEP7:運用開始

導入後、初期設定を行っていただくことで、運用を開始できます。

なお、オンプレミス型IVRは利用開始まで2カ月〜半年かかる一方、クラウド型なら最短で契約後即日利用開始することも可能です。

9. 自動音声ガイダンス機能を備えたおすすめIVR

自動音声ガイダンスをはじめ多様な機能を搭載したIVRは、企業の電話対応業務の効率化や顧客満足度の向上、機会損失の防止などに大きく貢献するシステムです。

ただし、細かい機能はサービスによって異なるため、業務の特性に応じ、自社にマッチしたサービスを選びましょう。

ここでは「コールセンター向け」と「一般オフィス向け」に分け、おすすめのIVRをご紹介します。

コールセンターへの導入なら「MediaVoice」

メディアリンクが提供する「MediaVoice」は、100%自社開発だからこそできる圧倒的な低価格を実現したIVRです。

自動音声ガイダンス機能はもちろん、下記のようなご要望に応えるサービスを取り揃えています。

- 受注や解約など各種受付業務を自動化したい

- あふれ呼が発生した際に折り返し予約を自動受付したい

- 未入金の督促やアンケートなどの大量発信(アウトバウンド)を自動化したい

- コールセンターの満足度調査を実施したい

これらのサービスはメニュー化されているため、自社に必要なものだけを選択することで、最小限の費用で導入することができます。サービスラインナップにはない機能を搭載したい場合は、独自のIVRをオーダーメイドで構築することも可能。もちろん、音声ガイダンス作成のサポートも行っています。

費用を抑えつつ、必要な機能が装備されたIVRをお探しの方は、ぜひMediaVoiceをご検討ください。

一般オフィスへの導入なら「DXでんわ」

「不要な電話対応をなくすことで生産性を高めたい」「本来集中すべき業務に注力できる環境を構築したい」といった場合は、一般オフィス向けIVRの「DXでんわ」がおすすめです。

自動応答と自動振り分け機能を搭載しているため、電話の受付・取次ぎを自動化できるほか、しつこい営業電話への対応も解消することができます。

なお、音声ガイダンスは録音した音声だけでなく、テキストを入力するだけで合成音声を作成できるので、急なガイダンス内容の変更にも即座に対応することが可能です。

「DXでんわ」に興味をお持ちの方は、ぜひ以下のページより製品情報をご覧ください。

関連記事

ボイスボットとは?仕組みやメリット・デメリット、活用ケースなどをまとめてご紹介!

スマホで通話録音するには?iPhone・Androidの手順を解説

IVR(電話自動音声応答システム)とは?メリット・デメリットと導入ポイント

【中小企業向け】IVRの導入ポイント:メリット・注意点・おすすめサービスを解説

ビジネスシーンの電話転送:複数の転送方法を網羅的に解説!

自治体の転送電話システム導入ガイド:各窓口への自動振り分けを実現する方法

電話取次ぎで嫌な顔をされる理由とは?3つの改善方法も解説

留守電メッセージ例文17選:今すぐ使える場面別テンプレート

スマホを内線化する方法とは?メリット・注意点も解説