IVR(電話自動音声応答システム)とは?

メリット・デメリットと導入ポイント

UPDATE :

「既存のお客様は1を、新規のお客様は2を……」のような音声ガイダンスを流し、電話対応を自動化するIVR。電話業務の効率化や人件費削減に効果がある一方で、コストメリットを最大化するためには、自社に合ったサービスを選択することが重要です。

本記事では、IVRの仕組みや機能、メリット・デメリット、そして導入のポイントまで詳しく解説します。

目次

1. IVR(電話自動音声応答システム)とは

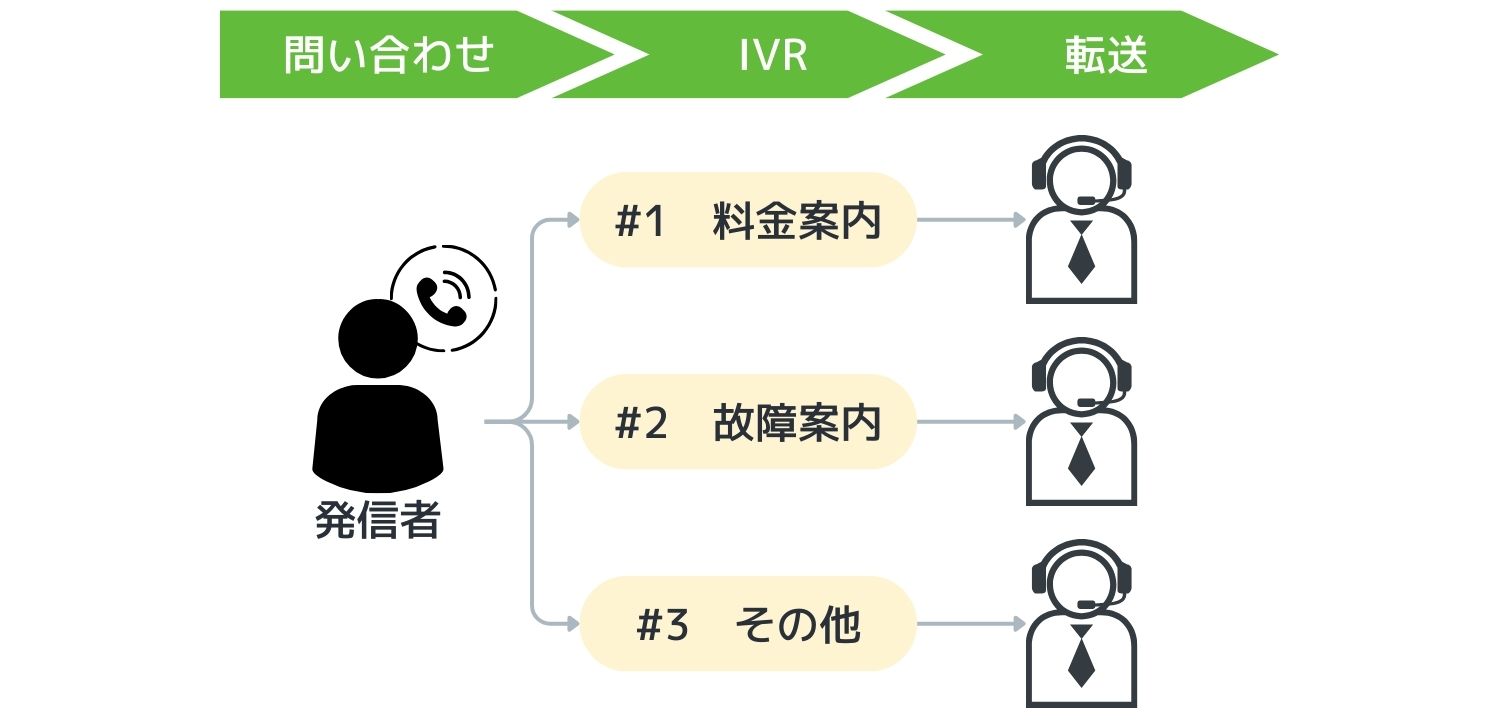

IVRとは、Interactive Voice Responseの略で、日本語では自動音声応答システムと呼ばれています。かかってきた電話に対して「○○のお客様は1を、××のお客様は2を……」といった音声で自動応答を行い、発信者のプッシュボタン操作に応じて、適切な部署・担当者へ着信を転送する(振り分ける)システムです。

IVRの仕組み

まず、電話がかかってくると、あらかじめ設定した音声ガイダンスが流れます。そこで発信者がプッシュボタン操作を行うと、その入力に合わせて次の案内が流れたり、担当者につながったりします。例えば、1を押すと「料金案内」、2を押すと「故障受付」の担当者や部署につながるといった具合です。

問い合わせの内容に応じて適切な部署や担当者に効率よく転送できるようになるため、電話の受付・取次ぎの手間が省けるほか、顧客の待ち時間短縮にもつながります。

IVRの主な活用シーンとしては、下記が挙げられます。

- 問い合わせ内容による部署振り分け(「営業は1、サポートは2……」)

- 営業時間外の自動応答(「営業時間は平日9時から17時までです」)

- 混雑状況の案内(「ただいま電話が込み合っております」)

- FAQ対応(よくある質問への自動回答)

- 予約受付・確認(「予約の確認は1、新規予約は2……」)

なお、以下の記事では自動音声ガイダンスのシーン別例文や、作成方法をご紹介しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

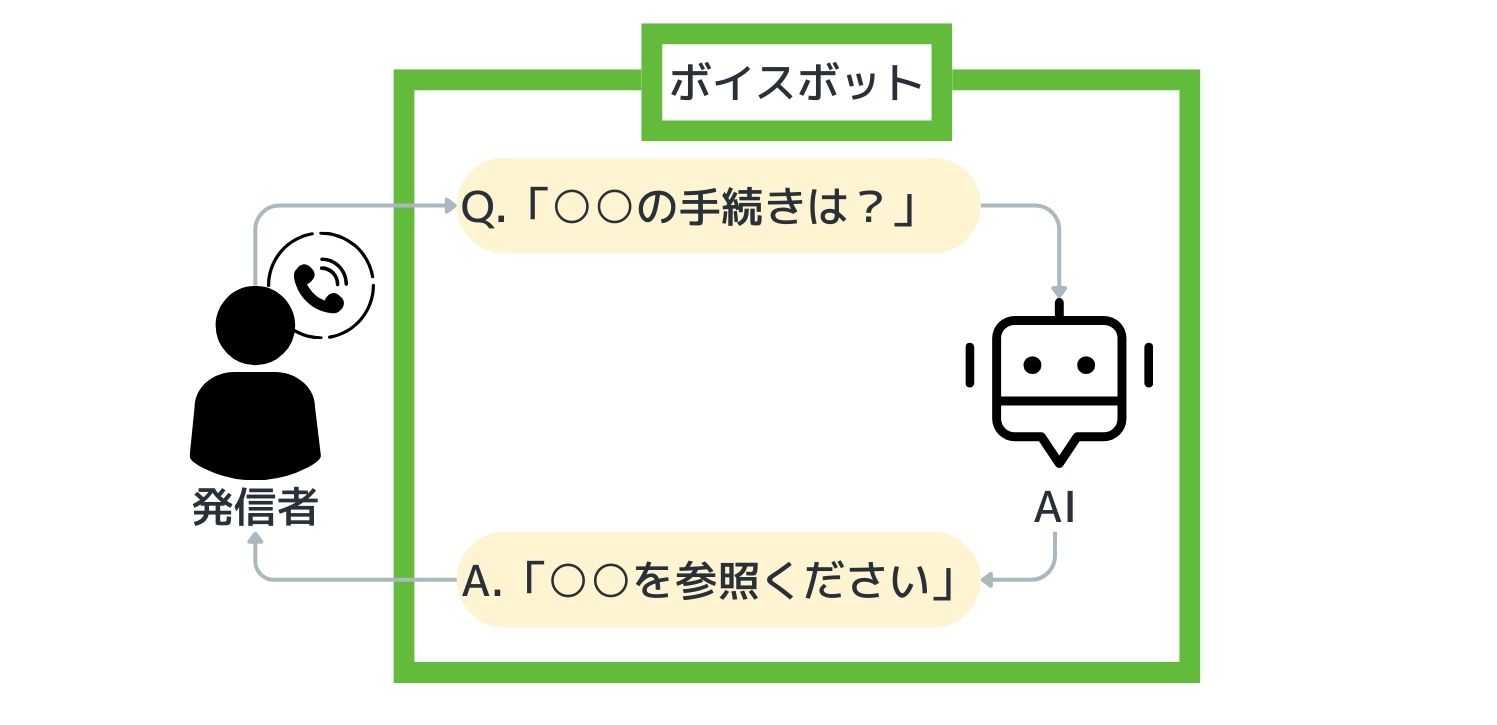

IVRとボイスボットの違い

ボイスボットとは、AIを活用した音声対話システムです。用途や活用シーンはIVRと同じですが、大きな違いは対話の方法にあります。

IVRは「残高確認は1を、送金は2を押してください」のように、あらかじめ設定された選択肢から選んでもらう形式です。選ぶ道が決まっているため、想定外の問い合わせには対応できません。

一方、ボイスボットはAIによる自然言語処理を活用しているため、例えば「残高を確認したい」のような発信者の自然な発言を汲み取れます。一方で、回答の基となるナレッジデータベースの整備やプロンプトの作成などに手間がかかります。

なお、ボイスボットのようにAIが自動で電話対応を行うシステムに「AI電話自動応答サービス」というものがあります。名称は異なりますが、ボイスボットを指す場合が多いです。AI電話自動応答サービスについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

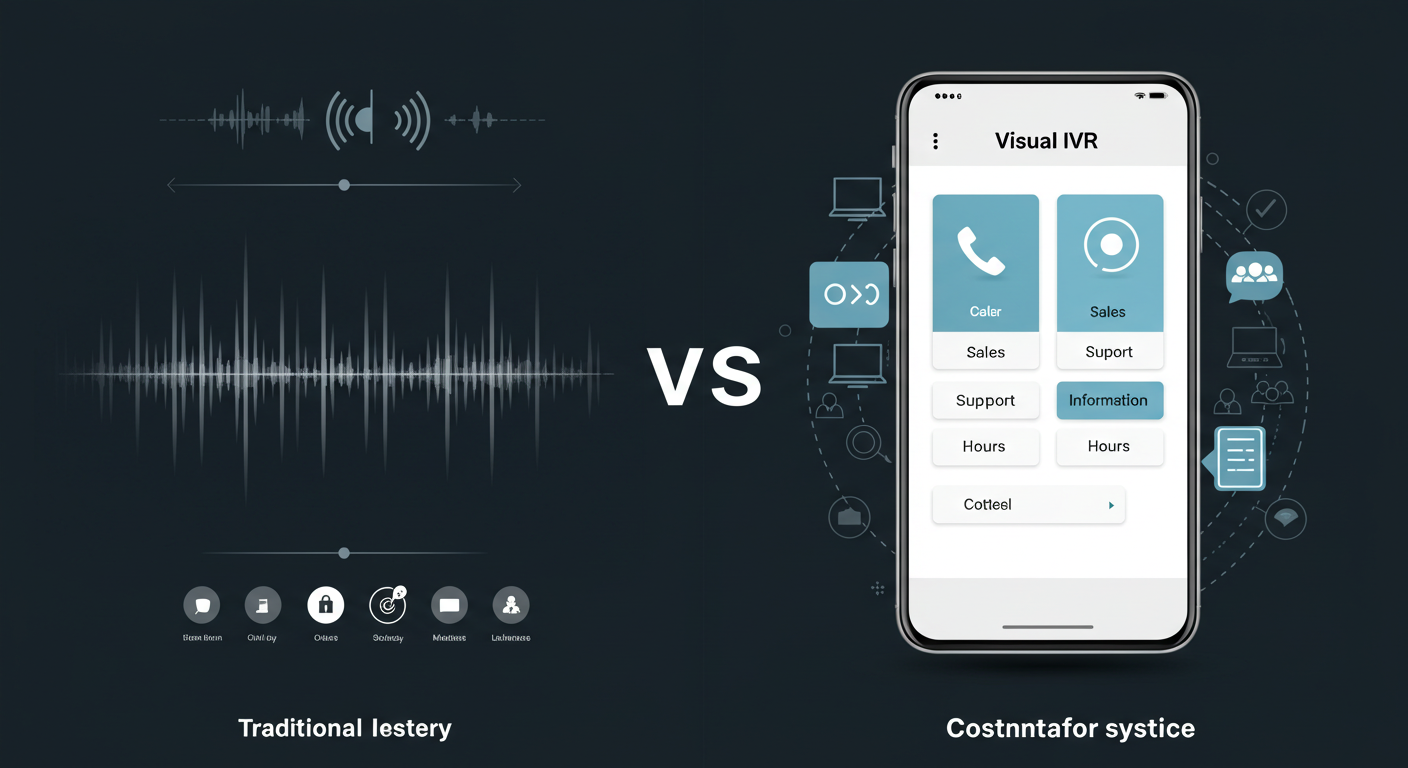

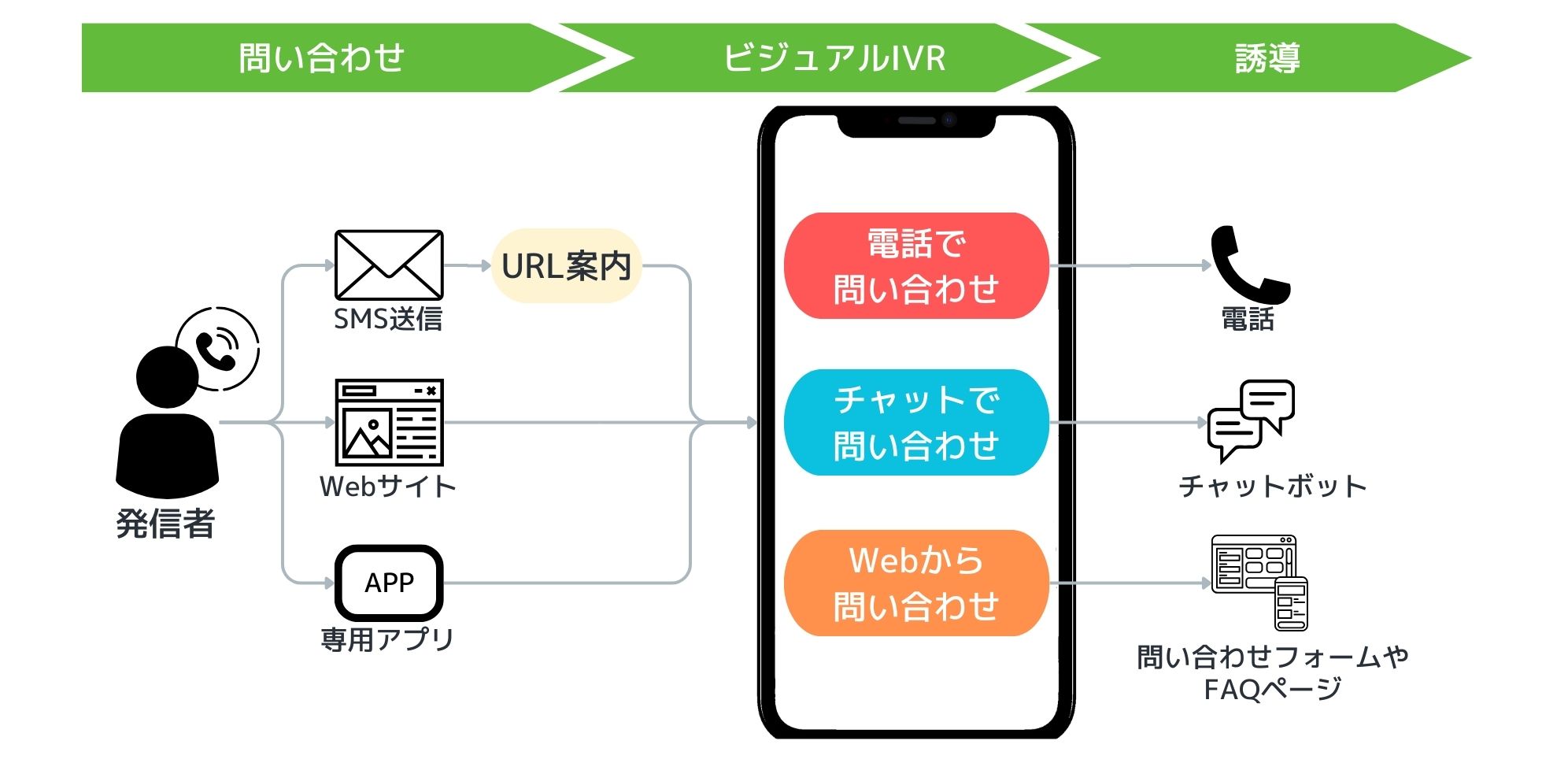

IVRとビジュアルIVRの違い

ビジュアルIVRとは、視覚的な要素を取り入れたIVRシステムです。通常のIVRは音声のみによるやり取りですが、ビジュアルIVRはWebサイトやアプリの画面を活用します。

一般的には、スマートフォンの画面上で問い合わせメニューを表示します。これによって、発信者を適切な問い合わせ窓口(電話、チャット、FAQページ、問い合わせフォームなど)に誘導することが可能です。

なお、ビジュアルIVRのメニューを案内する方法としては、以下の3つが挙げられます。

- 電話対応の初期段階で、発信者にSMSでリンクを送る

- Webサイトから発信者が直接アクセスする

- 専用アプリから発信者が直接アクセスする

ビジュアルIVRを導入するメリットやデメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。興味のある方は、あわせてご覧ください。

2. IVRはどんな企業に向いている?

IVRシステムはさまざまな企業で活用されていますが、特にどのような企業に向いているのでしょうか。IVRの導入を検討する前に、自社に適しているかどうかを判断するポイントを見ていきましょう。

電話対応が「多い」または「主業務」とする部署がある企業

IVRが最も効果を発揮するのは、電話による問い合わせが多い企業や部署です。一般的な目安としては、以下のような特徴がある場合にIVR導入の効果が高いと言えます。

- 1日あたりの着信件数が30件以上ある

- 同じような質問や問い合わせが繰り返し発生している

- 電話応対に多くの人員や時間を割いている

- 営業時間外や休日の問い合わせが多い

- 電話の取次ぎが頻発して本来の業務に集中できない

例えば、カスタマーサポート部門、コールセンター、予約受付、問い合わせ窓口などがある企業では、IVRの導入により大きな効率化が期待できます。特に「営業時間の確認」「住所や最寄り駅の案内」「資料請求」など、定型的な回答で完結する問い合わせが多い場合、IVRでの自動対応が効果的です。

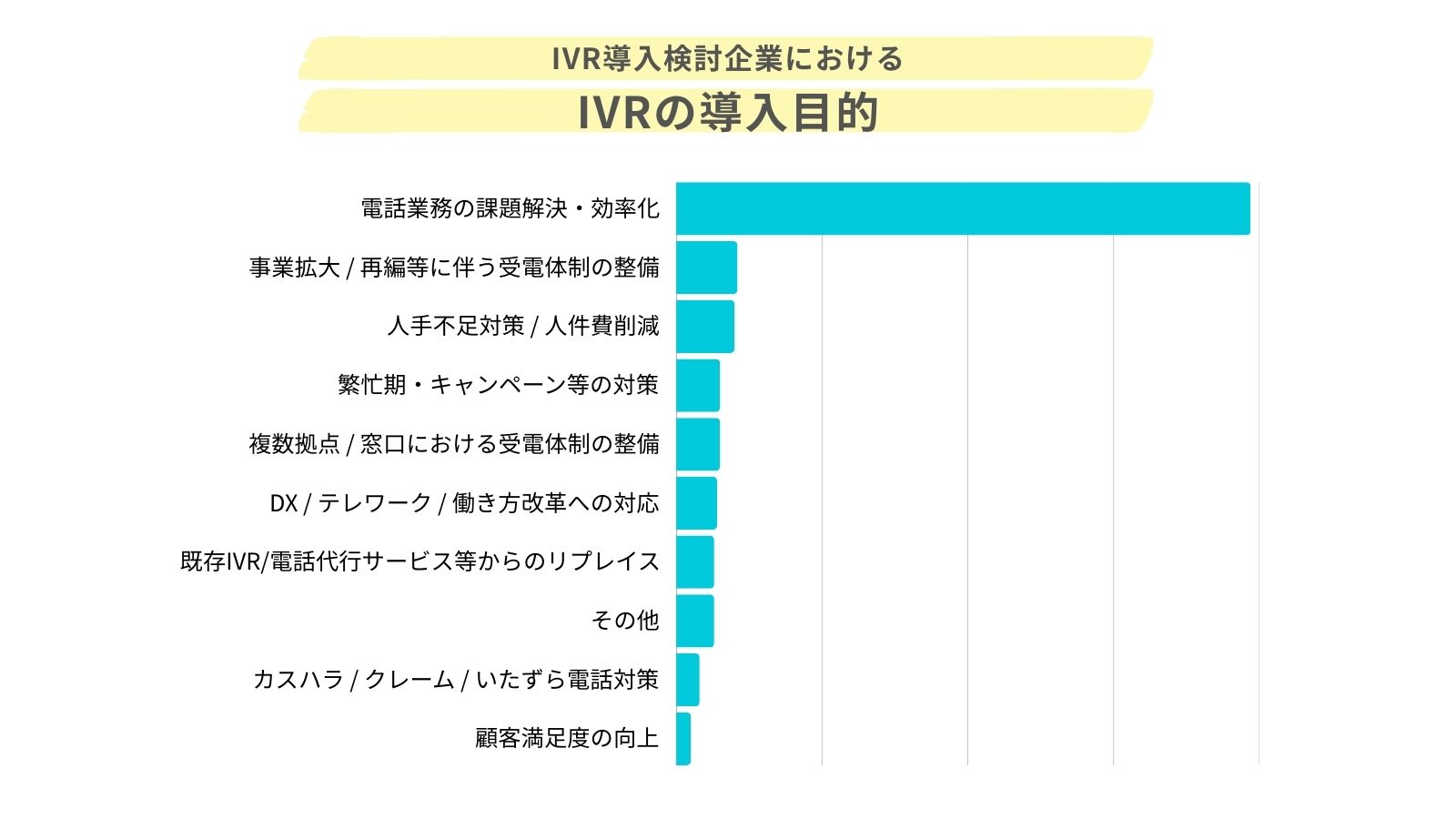

IVRの導入目的で最も多いのは「電話業務の課題解決・効率化」

実際、IVRの活用を検討している企業のほとんどが、電話業務の課題解決や効率化を目的にシステムの導入を進めています。

以下のグラフは、当社のIVR「DXでんわ」を検討いただいた企業における「IVRの導入目的」を複数回答で収集したものです(当社メディアリンクが2025年の数カ月間で収集した一部データに基づく)。

このグラフが示すように、IVRの導入目的としては「電話業務の課題解決・効率化」が圧倒的に多いことがわかります。ただし、電話業務の課題解決・効率化はIVRの主要な導入メリットなので、多くの企業が導入目的として当然視しています。そのため、その他の目的とあわせて導入を検討している企業も多いです。

▼IVR導入検討企業におけるIVRの導入目的(降順)

- 電話業務の課題解決・効率化

- 事業拡大 / 再編等に伴う受電体制の整備

- 人手不足対策 / 人件費削減

- 繁忙期・キャンペーン等の対策

- 複数拠点 / 窓口における受電体制の整備

- DX / テレワーク / 働き方改革への対応

- 既存IVR/電話代行サービス等からのリプレイス

- その他

- カスハラ / クレーム / いたずら電話対策

- 顧客満足度の向上

多くの企業がIVRの導入で解決したいのは「電話対応の負担 / 工数」

先ほど解説したように、IVRの導入検討企業のほとんどが「電話業務の課題解決・効率化」を導入目的としています。それでは、具体的にどのような課題の解決をIVRに期待しているのでしょうか。

以下の図は、期間中に当社のIVR「DXでんわ」を検討いただいた企業が抱えていた「電話業務の課題」を複数回答で収集し、グラフ化したものです。「電話対応(受付・取次ぎ等)の負担 / 工数が大きい」が最も多く、次に「不要な営業電話への対応が多い」「定型 / 自動回答できる問い合わせに有人対応している」の順に続く結果となりました。

このグラフが示すように、多くの企業が「無駄な有人対応を省き、電話業務にかかる人的リソースを最小化したい」と考えており、その解決策としてIVRの導入を検討していることがわかります。

▼IVR導入検討企業がIVRの導入で解決したい電話業務の課題(降順)

- 電話対応(受付・取次ぎ等)の負担 / 工数が大きい

- 不要な営業電話への対応が多い

- 定型 / 自動回答できる問い合わせに有人対応している

- その他

- 営業時間外・休日に電話対応が発生している

- 取りこぼしによる機会損失が発生している

- 電話対応により本来の業務に支障が出ている

- 多言語での問い合わせに対応できていない

- 従業員の電話対応品質にバラつきがある

企業の「従業員規模」や「業界」は向き不向きと関係ない

IVRは大企業だけのものではありません。大規模な電話システムを構築するわけではないため、規模や業界に関わらず、あらゆる企業が活用できます。

以下でも、当社メディアリンクが収集した一部のデータをご紹介します。実際にIVRの導入を検討している企業の属性をもとに、IVRの導入を検討する企業が「どのような規模なのか」「どのような業界なのか」を見ていきましょう。

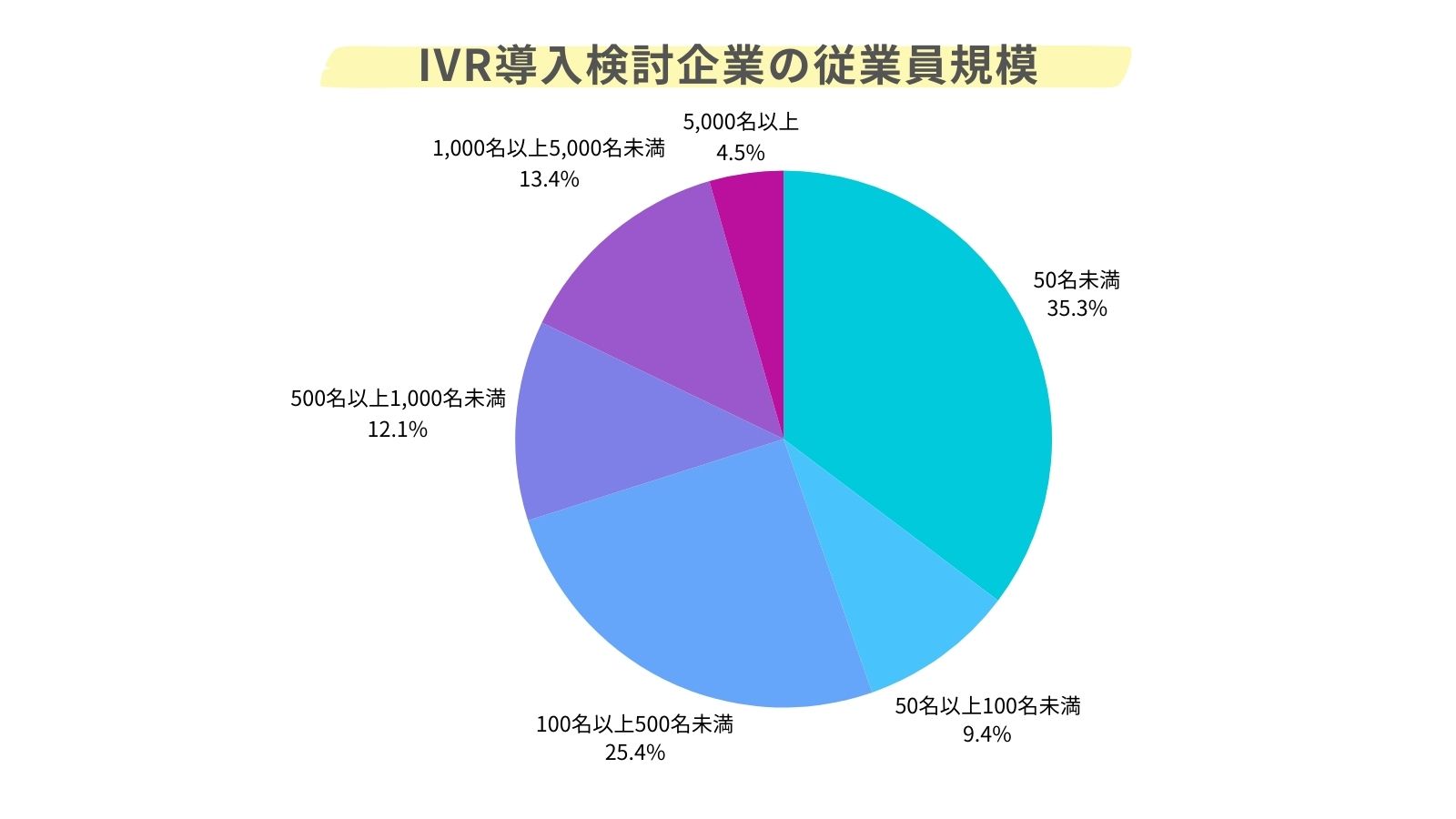

従業員規模で最も多いのは「50名未満」

以下のグラフは、期間中に当社のIVR「DXでんわ」を検討いただいた企業の従業員規模の割合を示したものです。グラフが示すように、IVRの導入を検討した企業の規模として最も多かったのは「50名未満」(35.3%)でした。次いで「100名以上500名未満」(25.4%)、「1,000名以上5,000名未満」(13.4%)と続くことから、IVRの導入と企業規模には相関関係がないことがわかります。

IVRには初期費用が数十万円かかるサービスも存在することから、中には「大企業が導入するシステム」と考える方もいます。しかし、当社の「DXでんわ」のように初期費用0円、月額1万円から利用できるクラウド型IVRもあるため、導入のハードルは非常に低いと言えます。

▼IVR導入検討企業の従業員規模

- 50名未満:35.3%

- 50名以上100名未満:9.4%

- 100名以上500名未満:25.4%

- 500名以上1,000名未満:12.1%

- 1,000名以上5,000名未満:13.4%

- 5,000名以上:4.5%

業界で最も多いのは「医療 / 福祉」

以下のツリーマップ(割合を面積で示したグラフ)は、期間中に当社のIVR「DXでんわ」を検討いただいた企業の業界内訳を示したものです。「医療 / 福祉」が最も多く、「ホテル / 旅館」「IT / 通信 / ゲーム」が続く結果となりました。

「医療 / 福祉」業界については病院だけでなくクリニックからのご相談も多く、「診療時間や担当医の確認など定型回答できる問い合わせ対応を自動化したい」「診療予約の電話を担当者に直接転送したい」といったニーズが多く伺えます。

▼IVR導入検討企業の業界内訳(降順)

- 医療 / 福祉

- ホテル / 旅館

- IT / 通信 / ゲーム

- 教育 / 人材サービス / コンサルティング

- 娯楽 / その他サービス

- 機械 / 部品製造

- 建設 / 設備 / 工事

- 住宅 / 不動産

- 小売 / 卸 / その他流通

- 医薬品 / 食品 / 化学製造

- 広告 / 出版 / 放送 / マスコミ

- 外食 / 中食等の飲食

- 官公庁 / 学校法人 / その他公共・公益

- 電力 / ガス等のエネルギー

- 運輸 / 物流 / 倉庫

- 商社

- その他

- アパレル / 美容

3. IVRの機能

IVRにはさまざまな機能があります。サービスによって利用できる機能が異なるため、ここでは「一般的に搭載されている基本機能」「オプションなどで利用できる追加機能」「最新のAI技術を活用した機能」の3つの観点でご紹介します。

基本的な機能

一般的に、どのIVRサービスにも搭載されている基本的な機能を表にまとめました。

追加機能

以下はオプションとして提供されることの多い機能の一覧です。

上記のうち、特に「コールバック予約」は入電件数の多いインバウンド型コールセンターの業務効率化に適しています。一方、「オートコール機能」は架電件数の多いアウトバウンド型コールセンターの業務効率化に向いている機能です。そのため、例えば受電に特化したコールセンターなら「オートコール」の機能は不要でしょう。

なお、「コールバック予約」と「オートコール」をコールセンターに導入するメリットについて詳しく知りたい方は、それぞれ以下の記事をご覧ください。

これらの機能を組み合わせることで企業の電話対応業務を効率化し、顧客満足度を向上させることができます。なお、本記事の下部でもご紹介しますが、メディアリンクが提供するクラウド型IVR「DXでんわ」なら、基本機能だけでなく音声テキスト化やSMS送信、多言語対応など、複数の機能を基本料金内で利用することができます。

最新のAI技術を活用した機能

以下は、最新のAI技術を活用することで、さらなる業務効率化・顧客の利便性向上を実現できる機能です。

上記のうち、「AI自動案内」は顧客のプッシュボタン操作の手間を省き、ストレスを軽減させるメリットがあります。また「AI要約」があれば、従業員は録音データや文字起こしされた全文を確認せずとも、顧客の用件や通話内容を効率的に把握できます。

LLM(大規模言語モデル)、STT(音声認識)、TTS(音声合成)技術を組み合わせたサービスについては、例えば「〇〇について知りたい」と自然に話しかけるだけで、適切な部署に電話を転送したり、自動で回答を返したりすることが可能になります。

以下の動画は、自然な会話による問い合わせ対応を実現した当社メディアリンクのボイスボット「AItoVoice(アイトボイス)」のデモ音源です。「人間による質問」と「AIによる回答」を実際に確認できますので、ぜひご視聴ください。

4. IVRの種類

IVRには、大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」の2つの導入形態があります。以下では、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

オンプレミス型IVR

オンプレミス型IVRは、自社のオフィスに専用機器を設置してIVRシステムを構築する導入形態です。自社環境で管理・運用するため、セキュリティやカスタマイズ性を重視する企業に選ばれています。

▼オンプレミス型IVRのメリット

オンプレミス型の最大の特徴は、自社の要件に合わせて機能を自由にカスタマイズできる点です。独自のフローや特殊な機能が必要な場合でも柔軟に対応でき、自社内にシステムがあるためセキュリティ面の安心感も高いです。

▼オンプレミス型IVRのデメリット

一方で、初期費用が高額になりやすいというデメリットがあります。専用機器の設置やシステム構築が必要となるため、少なくとも数十万円、大規模なシステムでは数千万円に達することもあります。また、導入後のシステムやサーバーのメンテナンスも自社で行わなければなりません。

このような特性から、オンプレミス型IVRは主に大企業や特殊な要件を持つ企業、セキュリティ要件が厳しい企業で採用されることが多いです。

クラウド型IVR

クラウド型IVRは、インターネット上のクラウドサービスとしてIVRシステムを利用する導入形態です。一般的には、ベンダー各社が提供するIVRサービスを利用することになります。

▼クラウド型IVRのメリット

クラウド型のメリットは、初期費用を抑えられる点です。専用機器が不要で、サービス契約だけで利用できるため、数万円程度から導入できます。また、システム構築の手間がないため短期間で運用を開始できるのも特徴です。

さらに、インターネット環境があれば場所を問わずに利用できるため、リモートワークやテレワークが増えた現代のビジネス環境にも適しています。管理画面にログインすれば、どこからでも設定変更やレポート確認ができます。

▼クラウド型IVRのデメリット

一方で、オンプレミス型のように完全に自由なカスタマイズはできない場合が多く、サービスが提供する機能の範囲内での利用となります。また、月額費用が継続的に発生するため、長期的なコスト計算が必要です。

このような特性から、クラウド型IVRはコスト効率を重視する中小企業や、「電話の一次対応・取次の自動化」といった限定的な用途でIVRを活用したい企業に適しています。

5. IVRを導入するメリット

IVRを導入することで、電話対応の効率化や顧客満足度の向上など、企業は多くのメリットが得られます。以下で、具体的なメリットを見ていきましょう。

業務効率化と高い投資対効果を実現できる

IVRの導入は総合的な業務効率化につながります。電話対応の自動化によって人的リソースを最適に配分できるようになり、コスト削減と生産性向上の両方を実現できます。具体的には、以下のような効果が見込めます。

- 電話対応の自動化により、1件あたりの処理コストが大幅に削減される(一般的に、有人対応件数が1/5〜1/10になる)

- 有人による電話対応の件数・処理時間が短縮され、同じ時間内により多くの問い合わせに対応できる

- 人的ミスによる再対応や追加対応が減少し、業務の無駄が削減される

上記のように、IVRは投資対効果(ROI)が高いシステムと言えます。特に電話問い合わせ件数の多い企業ほど、効果は顕著になります。

24時間365日の自動対応が可能になる

営業時間外や休日でも基本的な対応ができる点はIVRの大きな導入メリットです。人が対応できない時間帯でも、自動音声で情報提供や問い合わせの受付が可能になります。例えば、以下のような対応が実現します。

- 営業時間外に顧客から電話があった場合でも、IVRが自動的に営業時間の案内や緊急連絡先の情報を提供できる

- 自動応答で回答できない場合でも、用件の受付ができる(事前に把握できる)ため、次回折り返す際の対応がスムーズになる

これにより、顧客は自分の都合の良い時間に問い合わせができるようになり、企業側も対応時間の制約から解放されます。特に、夜間や休日の問い合わせが多い業種にとって大きなメリットとなります。

人件費を削減できる

IVRの導入は、人件費の大幅な削減にもつながります。これは、問い合わせの内容によって適切な部署や担当者に振り分けることで、不必要な転送や取り次ぎが減少するためです。例えば、以下のような対応が実現します。

- 「営業時間の確認」「住所の案内」「不要な営業」などへの対応を自動化できる

- 電話対応専任のスタッフを削減できる

また、繁忙期と閑散期で電話対応の人員配置を変える必要性も減少するため、採用や教育のコストが抑えられるメリットもあります。

従業員の業務負担を軽減できる

電話対応は集中力を要する業務であり、特に単純な問い合わせの繰り返しは従業員の負担となります。IVRを導入すれば、このような単調な業務から従業員が解放され、より価値のある業務に集中できます。以下は、負担軽減を図る分かりやすい活用法の例です。

- 企業の代表番号にかかってくる電話のうち、「よくある問い合わせ」はIVRで自動対応する

- 専門的な知識や判断が必要な問い合わせのみ、従業員が有人対応する

これにより、従業員の満足度や定着率の向上も期待でき、結果として顧客対応の質の向上にもつながります。

問い合わせ対応の品質を均一化できる

従来の電話応対では、さまざまな用件の問い合わせがランダムに入電し、その場で対応可能な従業員が受けることになるため、対応の品質にばらつきが生じることがあります。IVRを導入することで問い合わせ内容に応じて最適な部署や担当者に振り分けられるため、より均質で効率的な対応が実現します。IVR導入によって得られる主な効果には、以下のようなものがあります。

- 各問い合わせに適した転送先に直接つながるため、部署間の不要な転送が減り、顧客がたらい回しされなくなる

- 担当者の経験やスキルに関わらず、一定の基準で問い合わせの振り分けが行われる

- 繁忙期・閑散期や時間帯に関わらず、同じ品質の初期対応が可能になる

これにより、顧客は常に適切な担当者からの対応を受けられるようになり、企業側も対応品質の維持・向上が容易になります。

顧客満足度を向上させることができる

IVRは適切に設計・運用することで顧客満足度の向上につながります。電話対応の迅速化や、一貫性のある対応が実現することで、以下のように顧客体験が改善されます。

- 顧客の待ち時間が短縮される(シンプルな問い合わせはIVRで即時回答し、複雑な問い合わせのみ人が対応することで全体の処理時間が短縮される)

- コールバック予約機能により、混雑時に「こちらから折り返します」というオプションを提供でき、顧客の待ち時間に対するストレスを軽減できる

- 顧客情報と連携することで、過去の問い合わせ履歴を踏まえた対応が可能になり、パーソナライズされたサービスを提供できる

IVRの導入により従業員の負担が軽減されることで、有人対応が必要な複雑な問い合わせに対してより集中して対応できるようになります。結果として、企業のイメージ向上やリピート率の上昇にもつながります。

なお、特にコールセンターでは、電話対応品質やサービス利用などに対する顧客満足度を能動的に調査することも求められます。顧客の声(VOC)を収集する方法は以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

6. IVRのデメリットと対策

IVRシステムには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらの課題を理解し、適切に対策を講じることで、より効果的なIVRシステムの導入が可能になります。

音声ガイダンスの設計に工夫が必要

IVRの効果を最大化するためには、音声ガイダンスの設計が非常に重要です。メニューの構成が複雑すぎたり説明が長すぎたりすると、顧客が混乱し、途中で電話を切ってしまったりする可能性があります。

例えば、長すぎる案内は顧客にとって記憶しづらく、ストレスとなることがあります。また、階層が深すぎるメニュー(「1を押して、さらに2を押して、さらに1を押して…」など)も避けるのが賢明です。

より良い音声ガイダンスを作るためには、以下のようなポイントが参考になります。

- メニュー選択肢は3〜6個程度に抑える

- 最も問い合わせの多い内容を最初のメニューに配置する

- 重要な情報を先に、詳細な情報を後に配置する

なお、以下の記事では特にコールセンターにおけるコールフローの設計手順や注意点を解説しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

定期的な見直しと最適化が必要

IVRシステムを導入したら終わりではなく、継続的な改善が必要です。顧客のニーズや問い合わせの傾向は時間とともに変化するため、それに合わせてIVRの設定も見直す必要があります。

例えば、特定の問い合わせが急増した場合、メニューの順番を変更したり、新しい選択肢を追加したりすることで対応が改善されます。また、多くの顧客が特定のメニューで迷っている場合は、その部分の案内を分かりやすくすることも大切です。

IVRを常に最適な状態に保つためには、以下のような取り組みが効果的です。

- IVRの利用状況を定期的に分析する

- 顧客からのフィードバックを収集して反映する

- 季節やキャンペーンに合わせた一時的な調整を行う

- 年に数回の総合的な見直しを行う

7. IVRのコスト

IVRシステムの導入を検討する際、コストは重要な判断材料となります。選ぶタイプやサービスによって費用構成は大きく異なります。ここでは、IVR導入にかかる主なコスト要素を解説します。

導入費用

IVRの導入費用は、選択する形態によって大きく異なります。オンプレミス型IVRの場合、専用機器の購入やシステム構築、設置工事などが必要となるため、初期費用は高額になります。ただし、長期的な視点では費用対効果が高い場合もあります。

一方、クラウド型IVRの場合は、専用機器が不要で初期設定のみで利用開始できるため、初期費用を大幅に抑えられます。多くのサービスでは、初期費用が数万円程度からスタートし、小規模な企業でも導入しやすい価格設定となっています。

▼初期費用の相場

- オンプレミス型:数十万~数千万円

- クラウド型:数万円

導入規模や必要な機能によって費用は変動しますが、短期間での導入や初期投資を抑えたい場合は、クラウド型IVRが適しているでしょう。

月額利用料

月額料金は、主にクラウド型IVRを利用する場合に発生する費用です。この費用は、契約するプランやチャネル数、利用する機能によって異なります。

一般的な相場としては、月額費用は数千円~数万円程度です。多くのサービスでは複数のプランが用意されており、企業の規模やニーズに合わせて選択できるようになっています。

また、オンプレミス型IVRでも、サポート料などの形で月額数万円の費用が発生することがあります。

オプション利用料

基本プランに含まれない追加機能を利用する場合、オプション利用料が発生することがあります。オプション機能としては、前述のように以下のようなものが挙げられます。

- 音声テキスト化機能

- AI要約機能

- 多言語対応

- レポート管理機能

- コールバック予約機能

- 本人認証機能

- 決済機能

- オートコール機能

これらのオプション機能は、基本料金にプラスして月額数千円~数万円程度の追加費用がかかるのが一般的です。

従量課金

IVRサービスでは一般的に、基本料金とは別に使用量に応じた従量課金が発生します。主な従量課金の要素としては以下が挙げられます。

- 着信件数に応じた料金

- 転送通話料金

- SMSの送信数に応じた料金

- オートコールの発信数に応じた料金

また、通話料金についてはIVRサービス自体の料金には含まれず、電話会社との契約に基づいて別途請求されるのが標準的です。

なお、IVRの費用については以下の記事でも詳しく解説しています。具体的なIVRサービスの特徴や費用を比較してご紹介していますので、製品選びでお悩みの方はぜひご覧ください。

8. 業界別:IVRの導入事例

IVRはさまざまな業界で活用され、各業界特有の課題解決に貢献しています。ここでは、メディアリンクが提供するIVR「DXでんわ」を導入した企業の実例をもとに、業界別の導入効果をご紹介します。

宿泊・リゾート業界での活用例

宿泊・リゾート業界では、宿泊予約や施設案内などの問い合わせ対応にIVRが効果的に活用されています。熱海温泉の「秀花園 湯の花膳」では、DXでんわの導入により電話業務の改善に成功しました。

▼導入前の課題

- 宿泊業界の人手不足により、限られた従業員で多くの業務をこなす必要があった

- 従業員が対面接客と電話業務を兼務しており、負担が大きかった

- 営業電話の件数が非常に多く、不要な対応に時間を取られていた

▼導入後の効果

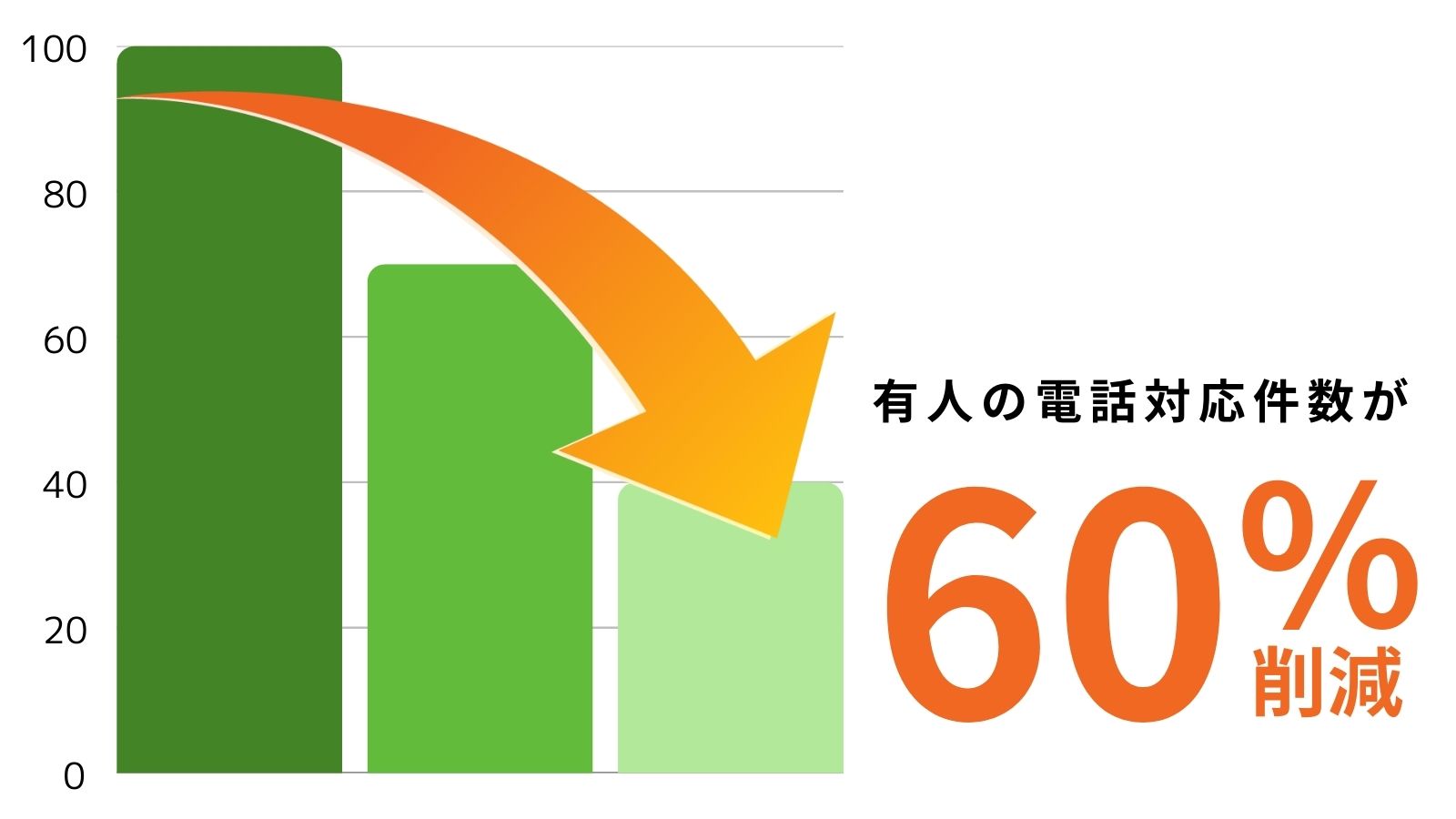

- 有人による電話業務が従来の4割に減少し、業務負担が大幅に軽減された

- 電話の取り次ぎが自動化され、お客様への対応速度が向上した

- 忙しくて休憩が取れない状況が改善され、従業員の働きやすさが向上した

こちらの導入事例については、以下のページでより詳しくご紹介しています。

電話の有人対応件数が60%減! 従業員の働きやすさも向上

医療・福祉業界での活用例

医療機関では患者様からのさまざまな問い合わせに効率的に対応するためにIVRが活用されています。「医療法人城東整形外科」では、DXでんわを導入して電話対応業務の効率化に成功しました。

▼導入前の課題

- 4つの電話回線すべてが常に埋まり、電話が鳴り止まない状況が頻発していた

- すべての電話に有人で対応する必要があり、スタッフの負担が大きかった

- 定型的な問い合わせへの対応に多くの時間を費やしていた

▼導入後の効果

- 1日100件以上あった問い合わせ電話が約3割まで減少した

- 削減された電話対応の時間を、患者への問診や説明など、より重要な業務に充てられるようになった

- 音声作成やフローの設定が管理画面ひとつで完結するため、運用業務の負担も少ない

この事例の詳細について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

1日100件超の電話対応件数が70%削減! スタッフが重要業務に注力できる環境に

小売・卸売業界での活用例

アパレル業界をはじめとする小売・卸売業界でも、業務効率化のためにIVRが活用されています。創業50年以上の歴史を持つ子供服メーカー「株式会社ベベ」では、DXでんわを導入して業務改善に成功しました。

▼導入前の課題

- デザイナーなどの専門職が通常業務と電話対応を兼務していた

- 電話の受付・取次ぎに追われ、本来の業務に支障が出ていた

- 不要な営業電話も頻繁にあり、無駄な対応が多かった

▼導入後の効果

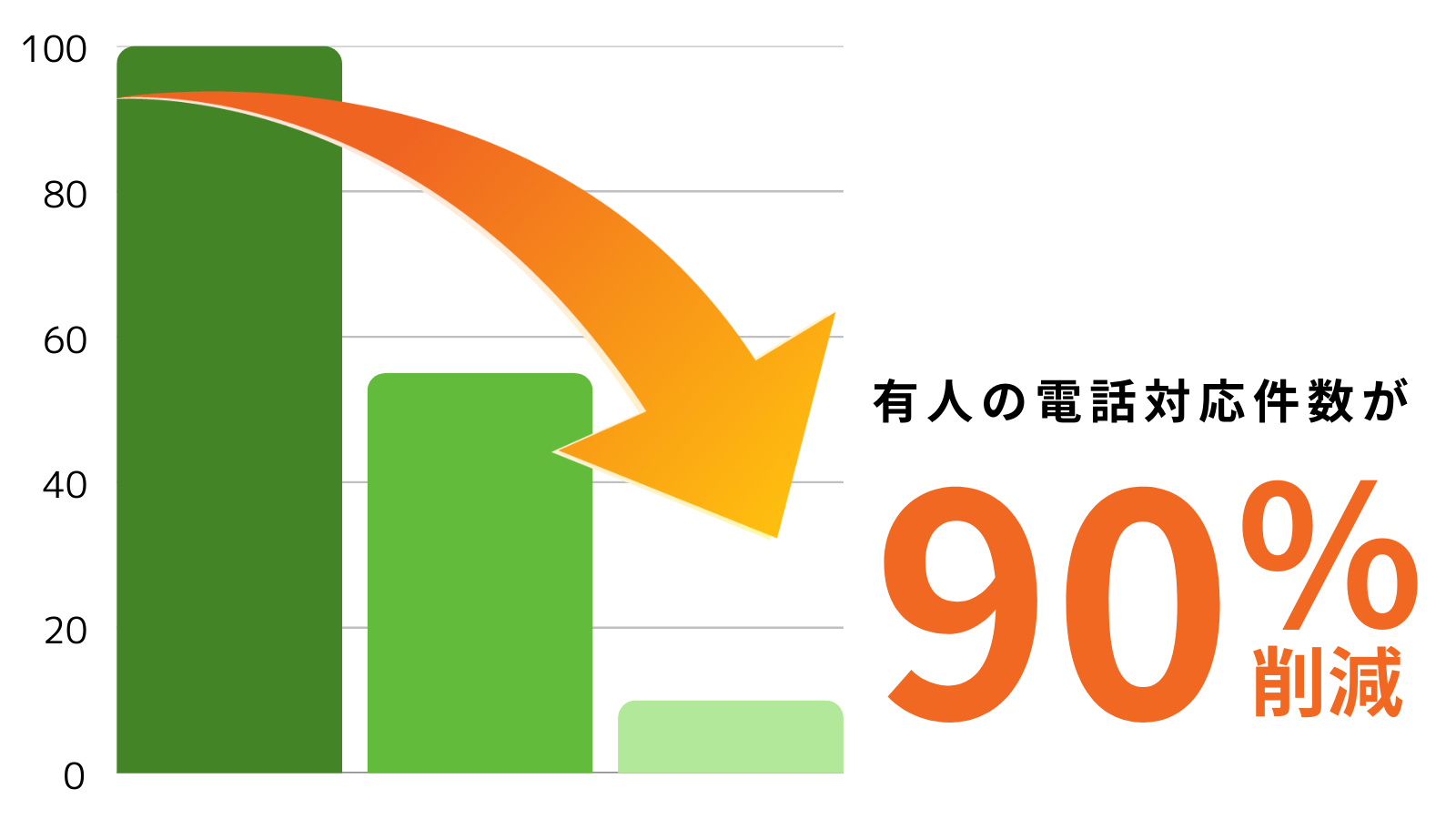

- 有人対応すべき着信が従来比で約90%削減された

- 電話対応件数を抑制できたことで、本来の業務に集中できるようになった

- 不要な営業電話をシャットアウトしたことで、無駄な対応がなくなった

本事例の詳細は、以下のページでご紹介しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

90%の電話対応を削減! 本来の業務に集中できる環境へ

なお、以上でご紹介した3つの導入事例は、いずれも特定の従業員が通常業務と電話業務を兼務しており、電話対応を専門的に行うコールセンターを持っていない企業です。以下の記事ではコールセンターにおけるIVRの導入事例も紹介していますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

9. IVR導入時に考慮すべきポイント

IVRの導入で最大限の効果を得るためには、事前の適切な検討が必要です。以下に、IVR導入を成功させるための重要なポイントを解説します。

IVR導入の基本的なステップ

まずはIVRの導入にあたっての流れ、全体像を押さえておきましょう。IVR導入は一般的に以下のようなステップで進めていきます。

- 現状分析と課題の洗い出し

- 現在の電話対応状況(着信数、内容の傾向、ピーク時間帯など)を把握

- 解決したい課題を明確化(待ち時間の短縮、人件費削減、対応品質向上など)

- 要件定義と計画策定

- 必要な機能の洗い出し

- 予算の設定

- 導入スケジュールの作成

- 導入後の運用体制の検討

- IVRサービス・製品の選定

- クラウド型かオンプレミス型かの決定

- 複数ベンダーの比較検討

- デモや試用による検証

- 設計・構築

- コールフローの設計(メニュー構成、シナリオ作成)

- 音声ガイダンスの作成

- 既存システムとの連携設定

- テストと調整

- 内部でのテスト実施

- フィードバックに基づく調整

- 社内トレーニングの実施

- 運用開始と効果測定

- 段階的な導入または一斉切替

- 定期的な効果測定と分析

- 必要に応じた改善・最適化

これらのステップを踏むことで、より効果的なIVR導入が可能になります。特に初期の現状分析と要件定義が重要で、ここでしっかりと準備することが成功の鍵です。

想定する利用用途と規模

特にIVR導入の初期段階では、自社での活用方法と規模を明確にすることが重要です。以下のポイントに留意しましょう。

▼現状分析のポイント

- 1日あたりの着信数と内容の傾向

- 電話が集中する時間帯

- 問い合わせ内容の分類と頻度

- 将来的な電話需要の予測

▼活用方法を検討するときのポイント

- IVRに任せる業務と人が対応する業務の切り分け

- 自動応答で解決できる問い合わせの特定

- 通話のピーク時における対応体制

以上の事柄は、現状の電話環境と将来的な拡張性も含めて検討することが重要です。

必要機能とオプション機能の見極め

IVRにはさまざまな機能がありますが、すべてが自社に必要とは限りません。機能を厳選することでコスト効率も向上します。

▼基本機能として検討すべきもの

- 音声ガイダンス機能

- コールフロー作成機能

- 転送機能

- 音声作成機能

▼用途によって重要度が変わる機能

- コールバック予約(混雑時に有効)

- 多言語対応(外国人顧客がいる場合)

- 通話録音(コンプライアンス要件などがある場合)

- SMS送信(URLや案内の送信に便利)

将来的な拡張性やカスタマイズの自由度も考慮し、業務内容の変化に対応できるシステムを選ぶことが望ましいでしょう。

既存システムとの連携可能性

IVRと既存システムの連携によって、より高度な顧客対応や業務効率化が可能になります。

▼確認すべき連携ポイント

- CRM(顧客管理システム)との連携

- SFA(営業支援システム)との連携

- 現在の電話システムやPBXとの互換性

- 予約システムなどの業務システムとの連携

システム間の連携がスムーズでないと、導入後の追加投資や調整作業が発生する可能性があるため、連携が必要な場合は事前に確認しましょう。

導入前後のサポート体制

IVRの効果を最大化するためには、ベンダーのサポート体制も重要な選定基準となります。

▼確認すべきサポート内容

- 初期設定・導入時のサポート範囲

- 運用開始後のトラブル対応

- 設定変更や音声ガイダンスの作成に対するフォロー

- トレーニングや操作マニュアルの提供有無

- サポート窓口の営業時間と対応速度

- 保守契約の内容と費用

サポート体制が充実しているベンダーを選ぶことで、導入後も安心して運用を続けることができます。

10. IVRの導入・運用でよくあるトラブルと対策

IVRの活用は多くのメリットをもたらしますが、導入・運用時にトラブルに直面することもあります。以下では、当社メディアリンクのお客様から実際にいただいた声をもとに、IVRの導入・運用に関してよく発生するトラブルとその対策について解説します。

ベンダーのサポートが不十分だった

前セクションの「IVR導入時に考慮すべきポイント」でも言及しましたが、ベンダーのサポート体制は導入成功の重要な要素です。しかし、実際に導入してみると想定していたよりもサポートが薄く、運用に支障をきたすケースもあります。

実際、サポートが不十分であることを理由に、当社メディアリンクのIVRに置き換えたお客様もいらっしゃいます。そうした事態を防ぐためにも、あらかじめサポート体制はしっかり確認しましょう。

メニュー設計が複雑で顧客が離脱する

IVRのメニュー設計は顧客体験に直結する重要な要素です。IVRのデメリットでもお伝えしたように、多くの選択肢を盛り込もうとするとメニューが複雑になりすぎて顧客が混乱してしまいます。

こうした問題は実際にIVRを導入した企業でもよく見られます。顧客満足度の低下だけでなく、途中で離脱してしまうこともあるため、シンプルで直感的なメニュー設計が求められます。

プッシュボタン操作が顧客にストレスを与える

従来型のIVRでは、音声ガイダンスを聞いた後にプッシュボタン操作で選択肢を選ぶ方式が一般的でした。しかし、この方式は顧客にストレスを与え、顧客満足度の低下につながることがあります。

以上のような「よくあるトラブル」を事前に把握し、サービス選定や導入・運用時に適切に対処することで、顧客にとって使いやすく、ストレスの少ないIVRシステムを実現できます。

11. おすすめのIVR

最後に、おすすめのIVRサービスをご紹介します。「コールセンター向け」と「一般オフィス向け」に分けてご紹介しますので、ぜひ自社に当てはまるほうをご参考にしてください。

コールセンターにIVRを導入するなら「MediaVoice」

コールセンター向けIVRとしておすすめなのが、メディアリンクが提供する「MediaVoice」です。以下のようなさまざまなサービスメニューを揃えているため、受電業務・架電業務を問わず、あらゆる電話業務の効率化に貢献します。

- 365日24時間の自動応答を可能にする「自動受付IVR」

- あふれ呼発生時のコールバック予約を自動で受け付ける「あふれ呼IVR」

- 大量のリスト先への自動発信を可能にする「オートコール」

- 顧客の満足度や意見を調査できる「CSアンケートIVR」

上記以外にも、SMS送信や本人認証、クレジットカード決済といった多様な機能を搭載することが可能です。また、これらの機能は必要なものを選択して導入できるため、最小限の費用で導入することができます。独自のIVRをオーダーメイドで構築することも可能で、例えば、AI(ボイスボット)による自然な会話での自動応答も実現できます。

費用を抑えつつ、必要な機能が装備されたIVRをお探しの方は、ぜひMediaVoiceをご検討ください。

一般オフィスにIVRを導入するなら「DXでんわ」

コールセンターほど複雑な機能が必要ない場合は、オフィス向けIVRの「DXでんわ」がおすすめです。

自動応答・振り分け機能を搭載しているため、電話の受付・取次ぎを自動化できるほか、しつこい営業電話への対応も解消することもできます。また、以下のような業務効率化・顧客の利便性向上に役立つ豊富な機能を備えています。

- 音声録音・テキスト化(AI要約機能あり)

- AIによる用件の聞き取り(プッシュボタン操作による用件特定も可能)

- SMS送信

- 営業時間設定

- レポート管理

- 多言語対応

- 通知設定

- 着信拒否

「不要な電話対応をなくすことで生産性を高めたい」「本来集中すべき業務に注力できる環境を構築したい」といった場合は、ぜひDXでんわをご検討ください。

よくある質問

電話のIVR機能とは?

電話のIVR機能とは、かかってきた電話に対して「○○のお客様は1を…」といった音声で自動応答し、プッシュボタン操作に応じて適切な部署へ着信を振り分けるシステムです。営業時間案内や混雑状況の案内、FAQ対応など様々な用途に活用でき、24時間対応が可能。人手不足解消や業務効率化につながり、電話応対の負担を大幅に軽減できます。

IVRの欠点は何ですか?

IVRの最大の欠点は、音声ガイダンスの設計が不適切だと顧客が混乱して途中離脱するリスクがあることです。メニューが複雑・階層が深すぎると顧客にストレスを与え、満足度低下につながります。また、定期的なフローの見直しと最適化が必要で、顧客ニーズや問い合わせ傾向の変化に合わせた継続的な改善が求められます。

IVR架電とは何ですか?

IVR架電とは、企業から顧客へ自動で電話をかける仕組みのことです。「オートコール」とも呼ばれ、予約確認やアンケート調査、顧客満足度調査など、大量のリスト先への効率的な発信が可能になります。顧客の回答に応じて音声案内を分岐させたり、必要に応じてオペレーターに転送したりする機能も備えています。人件費削減と業務効率化に大きく貢献します。

関連記事

コールセンター外注のポイントを解説!メリット・デメリットや選び方も

問い合わせ削減方法10選!件数と工数に分けて解説

コールセンターの通話録音は違法?開示義務や保存期間の法的ルールとは

ボイスワープで携帯に転送するには?外出先からの設定方法も解説

コールセンターにIVRを導入するメリットとは?役立つ機能や導入事例も紹介

知らない番号からの電話に出て大丈夫?迷惑電話の見分け方・対応方法を解説

オフィス電話選びで押さえたい!5つの選定ポイントとは?

PBXでIVRは使える!それぞれの機能と連携メリットを解説

コールセンターの魔法の言葉:信頼を築く5つのマジックフレーズ群