電話折り返しのマナーとは?

ビジネスで使える例文・手順を解説

UPDATE :

ビジネスシーンにおける電話の折り返しは、適切な対応手順とマナーが求められるコミュニケーションです。

本記事では、折り返しが必要な場面や、折り返し時に確認すべき事項、具体的な言い回し、基本的なマナー、そして実践的な対応手順まで、折り返し電話の基本とポイントをわかりやすく解説します。

目次

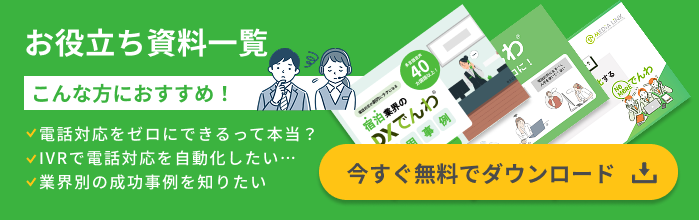

1. 電話を折り返すときのマナー

電話の折り返しを行う際は、基本的なマナーを意識することで、よりスムーズなコミュニケーションを図ることができます。以下では、特に重要なマナーのポイントについて解説します。

必要な情報を準備する

折り返し電話の前に、相手の用件に関連する情報や資料を準備しておきましょう。事前の準備により、以下のメリットが生まれます。

- 相手に再度説明を求める手間を省ける

- より正確で具体的な回答ができる

- 通話時間を効率的に使える

- 相手への信頼感を高められる

電話のタイミングに注意する

折り返しは基本的に「できるだけ早く」が原則ですが、以下のような時間帯は避けるべきです。

- 昼休憩時間帯

- 相手先の営業時間外

- 定時後や休業日

- 相手に「電話に出られない」と伝えられている時間帯

やむを得ず時間が空く場合は、メールなどで「○時頃にお電話させていただきます」と連絡するのが望ましいでしょう。

周囲の環境に気をつける

折り返し電話をする際は、周囲の環境にも配慮が必要です。以下のポイントに注意しましょう。

- 雑音の少ない場所を選ぶ

- 電波状態の良い場所で電話する

- 公共の場での通話は避ける

- 移動中の通話は極力控える

相手への配慮を忘れない

ビジネスマナーとして、以下のような「相手への配慮」を常に意識することも大切です。

- お詫びの言葉を忘れない

- 相手の時間を無駄にしない

- 用件を簡潔に伝える

- 必要に応じて時間の融通を利かせる

これらのマナーを意識することで、ビジネスにおける信頼関係の構築にもつながります。

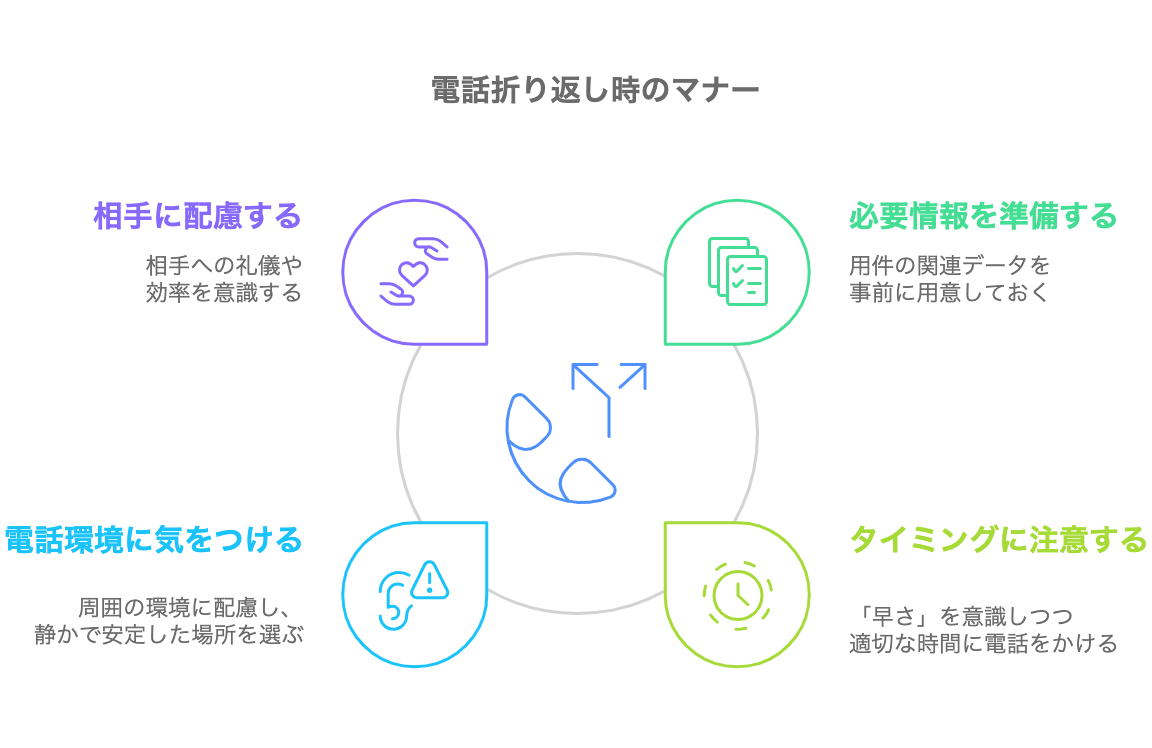

2. 折り返し電話が必要な具体的な場面

ビジネスシーンではさまざまな状況で電話の折り返しが必要になります。以下では、代表的な場面とその特徴をご説明します。

自分宛ての不在着信があった場合

電話に出られなかった場合、できるだけ早く折り返すことが基本的なビジネスマナーです。特に取引先からの着信の場合は、相手の業務に影響を与える可能性もあるため、優先的に対応する必要があります。

回答に時間がかかる質問を受けた場合

相手からの質問や依頼に対して、すぐに回答することが難しいケースがあります。例えば、社内の他部署に確認が必要な場合や、資料を確認する必要がある場合などです。このようなときは一度電話を切り、必要な情報を収集してから折り返すのが適切です。

相手の電話代が気になる場合

相手から携帯電話での着信があった場合や遠方からの電話の場合は、相手の通話料金への配慮から、こちらから折り返すことが望ましい場合もあるでしょう。特に長時間の通話が予想される場合は、一度電話を切って折り返すことで相手の負担を軽減することができます。

担当者が不在時の着信を受けた場合

他の担当者宛ての電話を受けた際、その担当者が不在であれば、折り返しの対応が必要になります。この場合は、担当者の予定を確認し、適切な時間帯での折り返しを手配することが重要です。

いずれの場面も相手を待たせることになるため、折り返しまでの時間をできるだけ短くすることや、必要に応じて折り返しの時間を明確に伝えることが大切です。

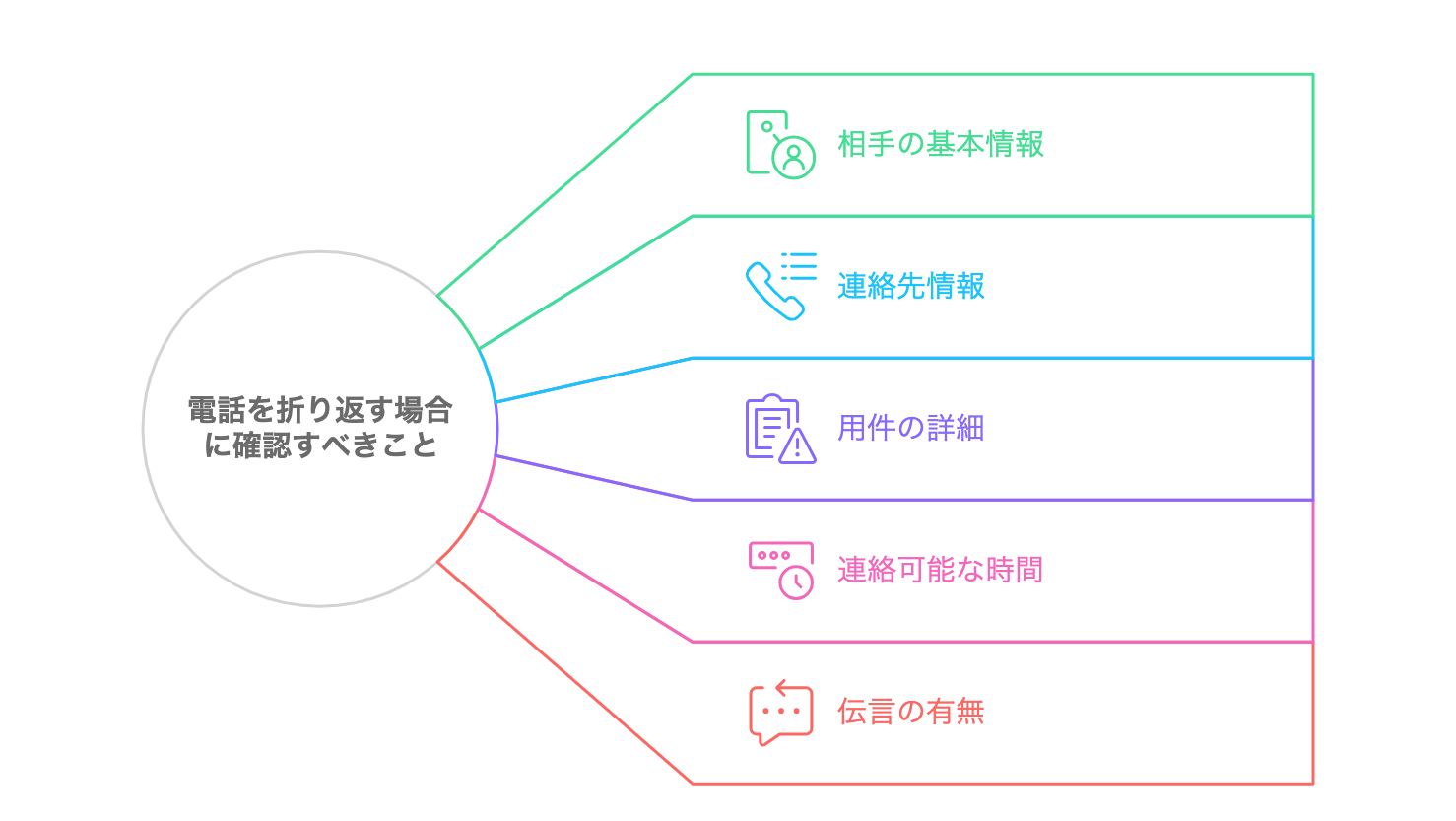

3. 電話を折り返す場合に確認すべきこと

電話を折り返す際は、円滑なコミュニケーションのために必要な情報を漏れなく確認しておくことが重要です。以下では、確認すべき項目を具体的にご説明します。

相手の会社名・所属・氏名

折り返し電話の際、まず確実に把握しておくべきは相手の基本情報です。会社名、部署名、お名前を正確に確認し、メモを取っておきましょう。これにより、電話がつながった際のスムーズな対応が可能になります。また、社内で引き継ぎが必要な場合にも、この情報は不可欠です。

相手の連絡先

着信履歴に表示された電話番号が、必ずしも折り返すべき番号とは限りません。例えば、相手が外出先から携帯電話でかけてきた場合や、別の電話番号への折り返しを希望する場合もあります。確実な連絡のために、折り返し先の電話番号を具体的に確認しましょう。

用件の内容

相手の用件を正確に理解することは、適切な対応のために極めて重要です。用件の概要だけでなく、緊急性や重要度についても確認し、メモを取っておきましょう。これにより、必要な情報や資料を事前に準備することができ、折り返した際の対応がスムーズになります。

連絡可能な時間帯

相手の都合の良い時間帯を確認することで、スムーズな連絡が可能になります。特に、会議や外出が多い方の場合は、具体的な時間帯を確認しておくことで、何度も電話をかけ直す手間を省くことができます。

伝言の有無

担当者宛ての電話の場合は、伝言の有無を必ず確認しましょう。伝言がある場合は、その内容を正確に記録し、担当者に確実に伝えることが重要です。伝言内容によっては、折り返しの優先度や対応方法が変わる可能性もあります。

なお、本記事の下部でもご紹介しますが、IVR(自動音声応答システム)を導入することで、電話の受付や取次ぎを自動化できて便利です。用件を録音・テキスト要約して通知してくれるため、メモを取ったり伝言したりする必要がなくなります。

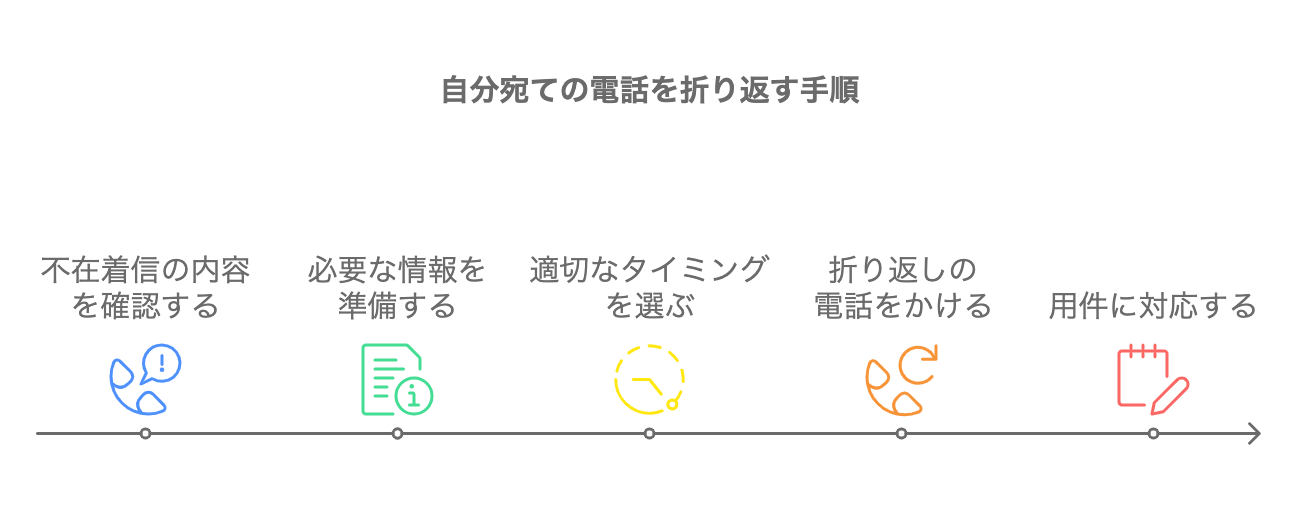

4. 自分宛ての電話を折り返すときの対応手順

自分宛ての電話を折り返す際は、適切な手順で対応することで効率的で確実なコミュニケーションを図ることができます。以下では、具体的な手順とそれぞれのポイントを解説します。

手順1:不在着信の内容を確認する

まずは以下のような方法で不在着信の内容を正確に把握します。これにより、折り返し時の適切な対応が可能になります。

- 留守番電話のメッセージを聞く

- 同僚からの伝言内容を確認する

- 着信履歴を確認する(時間帯、回数など)

- メールやビジネスチャットでの関連メッセージを確認する

手順2:必要な情報を準備する

スムーズな対応のために、以下のような事前準備を行います。これにより、相手との会話がより円滑になります。

- 関連する資料やデータを用意する

- 過去のやり取りの履歴を確認する

- 回答が必要な事項を整理する

- 社内の関係者に確認する

手順3:適切なタイミングを選ぶ

効果的なコミュニケーションのために、以下のような点に配慮して折り返しのタイミングを判断します。

- 相手の営業時間を確認する

- 休憩時間を避ける

- 相手の予定を把握する

- 緊急度に応じて優先順位をつける

手順4:折り返しの電話をかける

実際の電話では、以下のような基本的なポイントを押さえて対応します。これらは、ビジネスマナーの基本となる要素です。

- お詫びの言葉を述べる

- 折り返しの電話であることを伝える

- 用件を確認し復唱する

- 次のアクションを決める

手順5:用件に対応する

電話終了後は、以下のような事後対応を確実に行うことで、ビジネスの質を高めることができます。

- 通話内容を記録する

- 約束した事項を実施する

- 関係者と情報を共有する

- 必要に応じてフォローアップを行う

以上の手順を意識することで、スムーズな折り返し対応が可能になります。ただし、状況に応じて柔軟に対応することも大切です。

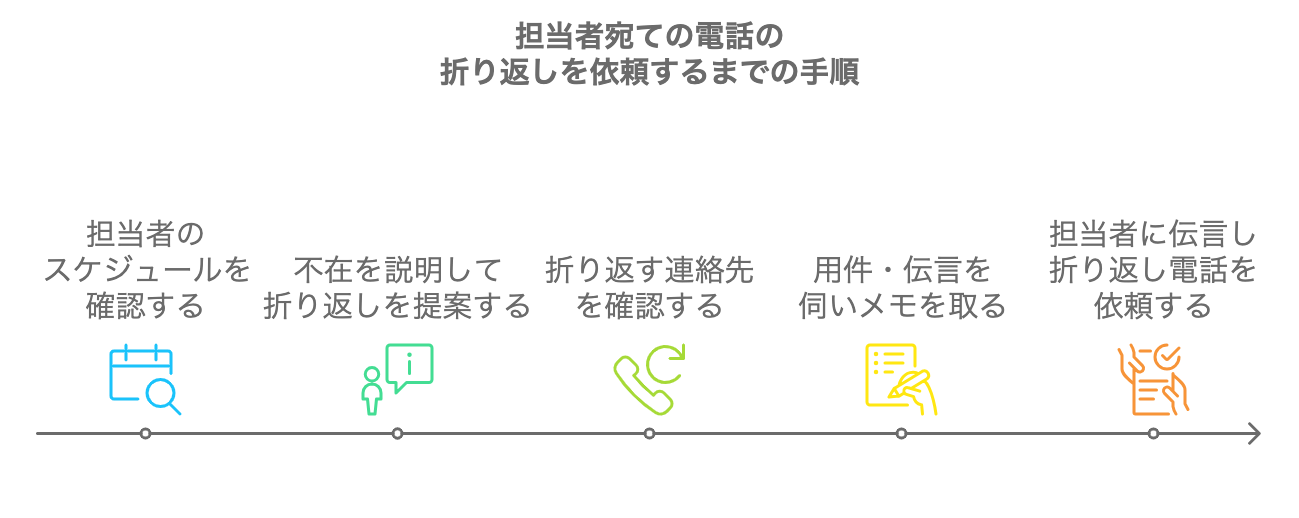

5. 担当者宛の電話受付から折り返し依頼までの対応手順

他の担当者宛ての電話を受けた際は、正確な情報伝達と適切な対応手順が重要です。以下では、具体的な手順とそれぞれのポイントを解説します。

手順1:担当者のスケジュールを確認する

まずは以下の方法で担当者の状況を正確に把握します。これにより、相手への適切な説明が可能になります。

- 予定表で会議や外出の予定を確認する

- 戻り時間の目安を把握する

- 在席状況を直接確認する

- 代理対応の可能性を検討する

手順2:不在状況を説明して折り返しを提案する

相手に対して以下のような情報を丁寧に説明します。これにより、相手の理解と協力を得やすくなります。

- 担当者の現在の状況を説明する

- 戻り予定時刻を伝える

- 折り返しの方法を確認する

- 代理対応の可能性を提案する

手順3:折り返す連絡先を確認する

確実な連絡のために、以下の項目を具体的に確認します。これにより、スムーズな折り返しが可能になります。

- 電話番号を確認する

- 携帯電話への連絡希望を確認する

- メールアドレスを確認する

- 連絡可能な時間帯を把握する

手順4:用件・伝言を伺いメモを取る

以下の項目を漏れなく記録します。これにより、正確な情報伝達が可能になります。

- 相手の会社名を記録する

- 部署名と氏名を書き留める

- 用件の内容を詳しく聞く

- 緊急度や重要度を確認する

手順5:担当者に伝言し、折り返し電話を依頼する

担当者への引継ぎは、以下の点に注意して行います。これにより、確実な対応が期待できます。

- 受電時の状況を説明する

- 相手の情報を正確に伝える

- 用件の内容を詳細に伝える

- 連絡方法の希望を伝える

以上の手順を踏むことで、担当者不在時の電話対応をスムーズに行うことができます。特に重要な案件の場合はメールなどでも内容を共有し、確実な引継ぎを心がけましょう。

6. 【例文あり】自分宛ての電話を折り返すとき、何と言えばいい?

自分宛ての電話を折り返す際の適切な言い回しは、相手との円滑なコミュニケーションを図るうえで重要です。以下では、状況別の具体的な言い回しについて解説します。

シーン1:折り返した電話がつながったとき

まずは、折り返しの電話であることを伝え、電話に出られなかったことへのお詫びを述べることが基本です。

- 基本的な言い回し:

「先ほどはお電話に出られず、申し訳ございませんでした。○○様からお電話を頂戴していた△△の件でご連絡させていただきました」

また、留守電やメモで用件を把握している場合は、その内容に触れることで、相手の再度の説明を省くことができます。

- 用件を把握している場合の言い回し:

「先ほどは失礼いたしました。○○の件について、ご連絡をいただいていたとうかがっております」

シーン2:電話を折り返したものの相手が不在だったとき

相手が不在の場合は、用件や次回の連絡予定を明確に伝えることが重要です。

- 留守番電話にメッセージを残す場合 :

「○○様、△△会社の□□でございます。先ほど、××の件でお電話をいただき、折り返しのお電話をさせていただきました。恐れ入りますが、○時頃に改めてお電話させていただきます」 - 伝言を依頼する場合:

「○○様にご伝言をお願いできますでしょうか。△△会社の□□と申します。先ほど××の件でお電話をいただき、折り返しのお電話をさせていただいた旨、お伝えいただけますと幸いです」

なお、相手が不在の場合は、可能であればメールなどの手段でも連絡を入れておくと、よりスムーズなコミュニケーションが図れます。

- メールでの補足連絡例 :

「本日○時頃、××の件で折り返しのお電話をさせていただきましたが、ご不在でしたので、メールでもご連絡させていただきます」

これらの言い回しは基本的な例示であり、状況や相手との関係性に応じて適切にアレンジすることが大切です。

7. 【例文あり】電話を折り返す際に避けたいNGフレーズ

適切な言い回しを知ることと同様に、避けるべき表現を理解することも重要です。以下では、折り返し電話でよく使われがちなNG表現と、その改善例をご紹介します。

カジュアルすぎる表現

ビジネスシーンでは親しい相手であっても丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。特に「さっき」「ありましたよね」といった口語的な表現は相手に軽い印象を与えてしまうため避けるべきです。

- NG:「さっき電話ありましたよね?」

- OK:「先ほどお電話をいただいておりましたので、ご連絡させていただきました」

準備不足を感じさせる表現

用件を把握せずに折り返すと、相手に準備不足の印象を与えてしまいます。事前に留守電や伝言を確認し、用件を把握した上で折り返しましょう。「何のご用件でしたっけ?」のような質問は、相手に対して失礼な印象を与える可能性があります。

- NG:「何のご用件でしたっけ?」

- OK:「◯◯の件でご連絡をいただいていたと伺っております」

受け身的で主体性のない表現

「かけ直しました」という表現は事務的で冷たい印象を与えます。折り返し電話は、相手の時間をいただいた上での対応であることを意識し、より丁寧で主体的な表現を使うことが望ましいです。

- NG:「お電話をいただいたので、かけ直しました」

- OK:「お電話をいただいておりましたので、折り返しご連絡させていただきました」

相手の都合を確認しない表現

折り返し電話では、まず相手が電話に出られる状況かどうかを確認することが重要です。「大丈夫ですか」は日常会話では使われますが、ビジネスシーンではより丁寧な表現を選ぶべきです。

- NG:「今、大丈夫ですか?」

- OK:「今、お時間よろしいでしょうか?」

お詫びが不十分な表現

電話に出られなかった場合は、相手に手間をかけさせてしまったということです。「出られませんでした」とだけ伝えるのではなく、きちんとお詫びの言葉を添えることで、相手への配慮を示すことが重要です。

- NG:「電話に出られませんでした」

- OK:「先ほどはお電話に出られず、大変申し訳ございませんでした」

言い訳がましい表現

電話に出られなかった理由を説明することは悪くありませんが、長々と説明すると言い訳がましく聞こえてしまいます。理由は簡潔に伝え、あくまでお詫びの言葉を中心に据えることが大切です。

- NG:「会議が長引いてしまって、電話に出られなかったんです」

- OK:「会議中でお電話に出られず、申し訳ございませんでした」

8. 「折り返し」という言葉の正しい使い方

ビジネスシーンでは「折り返し」という言葉を適切に使用することが重要です。言葉の使い方を誤ると、コミュニケーション上の混乱を招く可能性があります。

「折り返し」の基本的な意味

「折り返し」は、電話を受けた側が電話をかけ直す際に使用する表現です。つまり、最初に電話をかけた側が再度電話をする場合には「折り返し」という言葉は使用しません。

なお、電話を受けた側の立場であれば、以下のような表現が適切です。

- 「担当者より折り返しのお電話を差し上げます」

- 「折り返しのご連絡をさせていただきます」

- 「折り返しのお電話を差し上げてもよろしいでしょうか?」

社内での使用について

担当者宛ての電話を受けた場合、実際に電話をかけ直すのが自分ではない別の担当者であっても「折り返し」という表現を使うことができます。これは、電話を受けた側(同じ会社の人間)として対応するためです。

9. 折り返し電話の課題を解決する「DXでんわ」のご紹介

今回は、電話を折り返すシーンにおける言い回しやマナーをご紹介しました。電話を折り返す場合は相手の都合を考慮しつつ、適切なコミュニケーションを取ることが重要です。

一方で、電話の折り返し対応にはデメリットがあることにも留意する必要があります。特に「不在着信に対応するシーン」には、次のような問題があります。

- 専任の受電担当者を配置する場合はコストが発生する

- 手の空いている従業員に任せると本来の業務に集中できなくなる

- 聞き間違いや伝言ミスなどのヒューマンエラーが起こる

こうした問題の解決に役立つのがIVR(自動音声応答システム)です。メディアリンクが提供する「DXでんわ」は、相手からの着信に対して音声ガイダンスが自動応答するため、電話の受付業務を完全に無人化することができます。

また、相手のメッセージが自動でテキスト化・音声ファイル化され、関係者に随時通知されるため、相手の用件や伝言をメモしたり、それを担当者に伝達する手間もなくなります。

電話対応業務の効率化に貢献する「DXでんわ」にご関心のある方は、ぜひ以下のページから詳細情報をご覧ください。

よくある質問

折り返し電話をかける時なんて言う?

折り返し電話では、まず「先ほどはお電話に出られず、申し訳ございませんでした。○○様からお電話をいただいておりました△△でございます」と伝えましょう。相手の名前と自分の名前を明確に伝え、折り返しの電話であることを最初に説明することが重要です。用件を把握している場合は「○○の件について、ご連絡をいただいていたと伺っております」と付け加えると、相手の再説明の手間を省けます。

電話に出れなかった時の謝り方は?

電話に出られなかった場合は「先ほどはお電話に出られず、大変申し訳ございませんでした」と率直に謝罪しましょう。その際、理由を簡潔に添えると丁寧です(例:「会議中でしたため」「外出中でしたため」)。ただし、言い訳がましくならないよう注意が必要です。また、お詫びの後に「いただいたご用件について」と話題を切り替え、本題に入ることで、相手の時間を無駄にしない配慮を示しましょう。

不在着信の折り返し電話はなんて言えばいいですか?

不在着信への折り返しでは「○○社の△△でございます。先ほど、お電話をいただいておりましたので、折り返しご連絡させていただきました」と簡潔に伝えましょう。留守電やメモから用件を把握している場合は「□□の件についてお問い合わせをいただいていると伺っております」と付け加えると効率的です。相手が不在の場合は「恐れ入りますが、後ほど再度お電話させていただきます」と伝言を残すか、可能であればメールでもフォローしましょう。

メールの書き方について詳しくは「【例文付き】電話に出られなかったときのお詫びメールの書き方」をご覧ください。

折り返しは何分以内?

できるだけ早く折り返すことが基本的なビジネスマナーです。ただし、昼休憩時間帯、営業時間外、相手が電話に出られない時間帯は避けるべきです。やむを得ず時間が空く場合は、メールなどで折り返しの予定時刻を連絡することが望ましいでしょう。

出られなかった場合は?

できるだけ早く折り返すことが基本です。折り返す際は「先ほどはお電話に出られず、申し訳ございませんでした」とお詫びを述べ、折り返しの電話であることを伝えます。事前に用件や関連資料を確認し、必要な情報を準備してから折り返すことで、スムーズなコミュニケーションが可能になります。相手の営業時間や都合の良い時間帯に配慮することも重要です。

関連記事

内線電話のかけ方とマナーを解説!外からスマホでかける方法も

督促電話の基本とコツ:関係を損なわない効果的な対応法

即実践可能!テレアポトークスクリプトの作り方と例文

東京都のカスハラ防止対策奨励金40万円:企業の申請要件は?

ビジネス電話対応で使える英語フレーズ!取次ぎ方などシーン別に解説

スマホ・携帯電話から転送するやり方!キャリア・機種別に解説

カスハラ電話を切る4つの判断基準とは?長電話への対処法も解説

問い合わせ電話・メール対応のコツ!マナーや効率化の方法とは

会社の迷惑電話対策:効果的な対応と予防法