電話対応にテンパる原因とは?

5つの対策も解説!

UPDATE :

「会社の電話対応でテンパってしまう」という方は少なくありません。電話対応に苦手意識やストレスを感じていると、本来集中すべき業務に手がつかないこともあるのではないでしょうか。過度な負担は生産性の低下や離職リスクの増大につながる恐れもあることから、適切な対策を講じる必要があります。

そこで本記事では電話対応に苦手意識を感じている方に向けて、電話対応でテンパる「原因」と「対策」を解説します。一部、組織向けの対策もご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、以下の記事では電話対応全般に関わるマナーやコツ、例文を解説しています。網羅的に学びたい方は、ぜひそちらもご覧ください。

目次

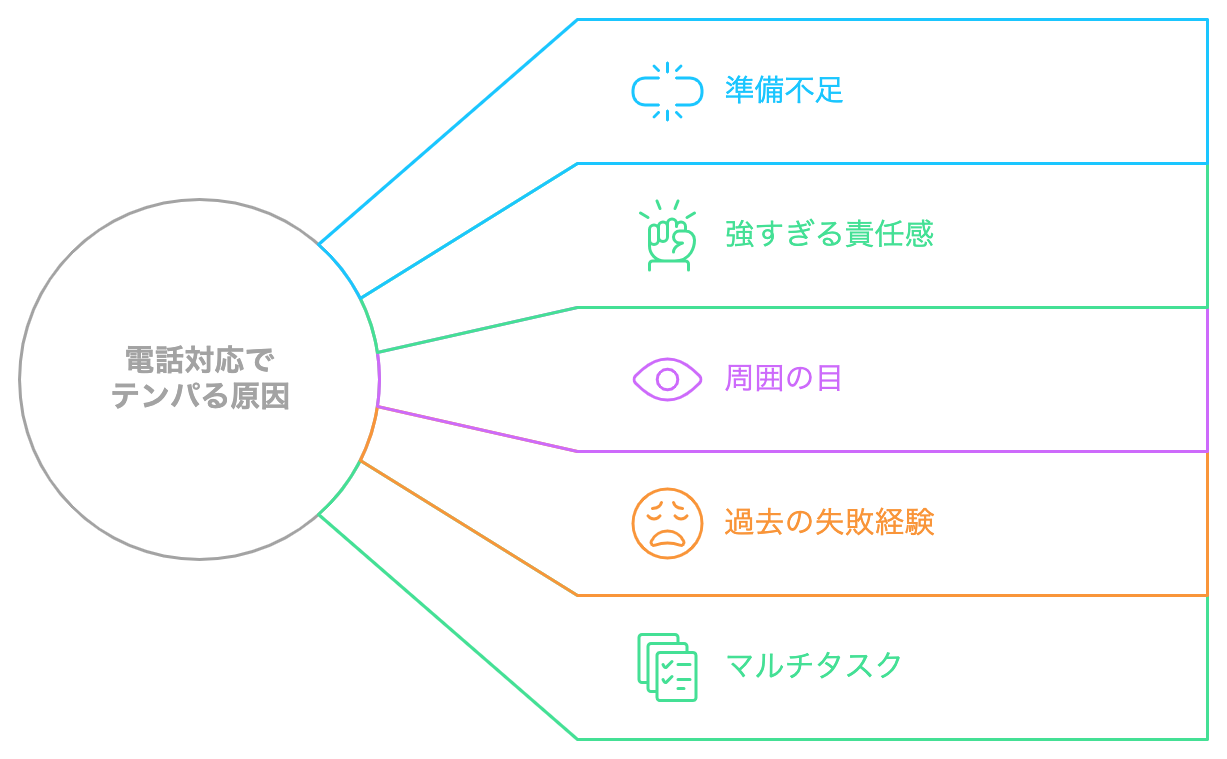

1.電話対応でテンパる5つの原因

電話対応に苦手意識を感じている方は、まずは「何が原因でテンパってしまうのか」を知ることが大事です。それによって対処法が見えてくるためです。

多くの場合、電話対応でテンパる背景には「焦り」や「緊張」があり、それらを招く主な原因として、以下の5点が挙げられます。

すべての原因がすべての人に当てはまるわけではなく、一部の原因で電話対応にテンパってしまう方もいますので、「自分はどんなタイプだろうか?」という視点で、以下の解説をご覧ください。

1.準備不足のため

以下のような準備不足の状態は、電話対応でテンパる原因になります。シンプルに整理すると「物理的な準備」と「精神的な準備」です。

- 物理的な準備:必要な情報や資料が手元にない

- 精神的な準備:「電話は突然くる」という心の準備ができていない

基本的に電話はいつかかってくるかわかりません。電話対応マニュアル、電話機の操作マニュアル、相手に質問する内容のテンプレート、取次先となる社員の名前や内線番号など、スムーズな電話対応を行うための資料や情報を準備していないと、急な電話にテンパってしまうことがあります。

また、電話は「突然かかってくるもの」という心の準備ができていない場合も、急な呼び出し音に驚いてテンパりやすくなります。

2.責任感が強すぎるため

強すぎる責任感を持って電話対応に臨んでいる方は、比較的テンパりやすい傾向にあると言えます。例えば、電話対応に対して以下のような考えを持っている場合です。

- 聞き漏らし・聞き間違いをしてはいけない

- 相手に失礼があってはいけない

- 取次ぎをミスしてはいけない

- 相手を待たせてはいけない

もちろん電話対応に責任を持つことは大切ですが、それが過度なプレッシャーになっている場合は、必要以上に緊張してしまい、テンパる可能性が高くなります。こうしたプレッシャーは電話対応の経験不足から生じるケースも多いです。

3.周囲の目が気になるため

上述した「責任感が強すぎる」ケースと関連しますが、「失敗してはいけない」というプレッシャーを感じながら電話対応を行っていると、上司や同僚などの周囲の目が気になってテンパってしまうこともあります。例えば、電話対応中に以下のような思考が頭をめぐっている場合です。

- 電話対応のミスを上司に怒られるかもしれない

- 電話対応のミスを同僚に見られたら恥ずかしい

上記のようにネガティブな結果を想像すると、どうしても周囲に気が散ってしまいます。それによって電話対応に集中できなくなり、テンパりやすくなるのです。

4.過去に失敗経験があるため

次のような「過去の失敗経験」も、電話対応でテンパる原因になり得ます。

- 電話対応に失敗して顧客からクレームが入ったことがある

- 電話対応時の言葉遣いで上司から注意を受けたことがある

このような失敗経験があると「またクレームが入るのではないか」「また怒られるのではないか」と不安になり、過度に緊張して、電話対応に恐怖心を抱いてしまう場合があります。

「過去のトラウマ」ほど大きな失敗がなく、失敗に対して自分ではそれほど気にしているつもりがなかったとしても、無意識のうちに苦手意識を感じてしまう方も少なくありません。

5.マルチタスクに対応しているため

コールセンターのオペレーターのような職種を除いて、電話対応を専門的に行うケースは稀です。多くの方は、自分の通常業務を進めるかたわらで電話対応を行う、いわゆるマルチタスクの状態にあります。

電話対応を行う場合は通常業務を中断しなければならないため、以下のような電話対応への集中力を削ぐような思考が働くことがあります。

- 本来自分が集中すべき業務の進みが遅くなってしまう

- 電話対応のせいで集中が途切れてしまった

こうした思考が働いた結果、電話対応への切り替えがうまくできず、テンパってしまうのです。

また、根本的な原因として「電話対応がタスク化されていない」ことも考えられます。日々のタスクの一部として電話対応を組み込んでいないため時間的な余裕がなくなり、余計な焦りが生じてテンパってしまう、という関係性です。

「そもそも電話対応が苦手」という方は、下記の記事もあわせてご覧ください。主に個人の性格面の観点で、電話対応が苦手な人の特徴と克服の対策を解説しています。

なお、本記事の最後でもご紹介していますが、IVR(自動音声応答システム)を導入することで、電話対応そのものを省人化することができます。電話の受付や取次ぎが自動化されるので、自分宛てではない電話に対応する必要がなくなります。

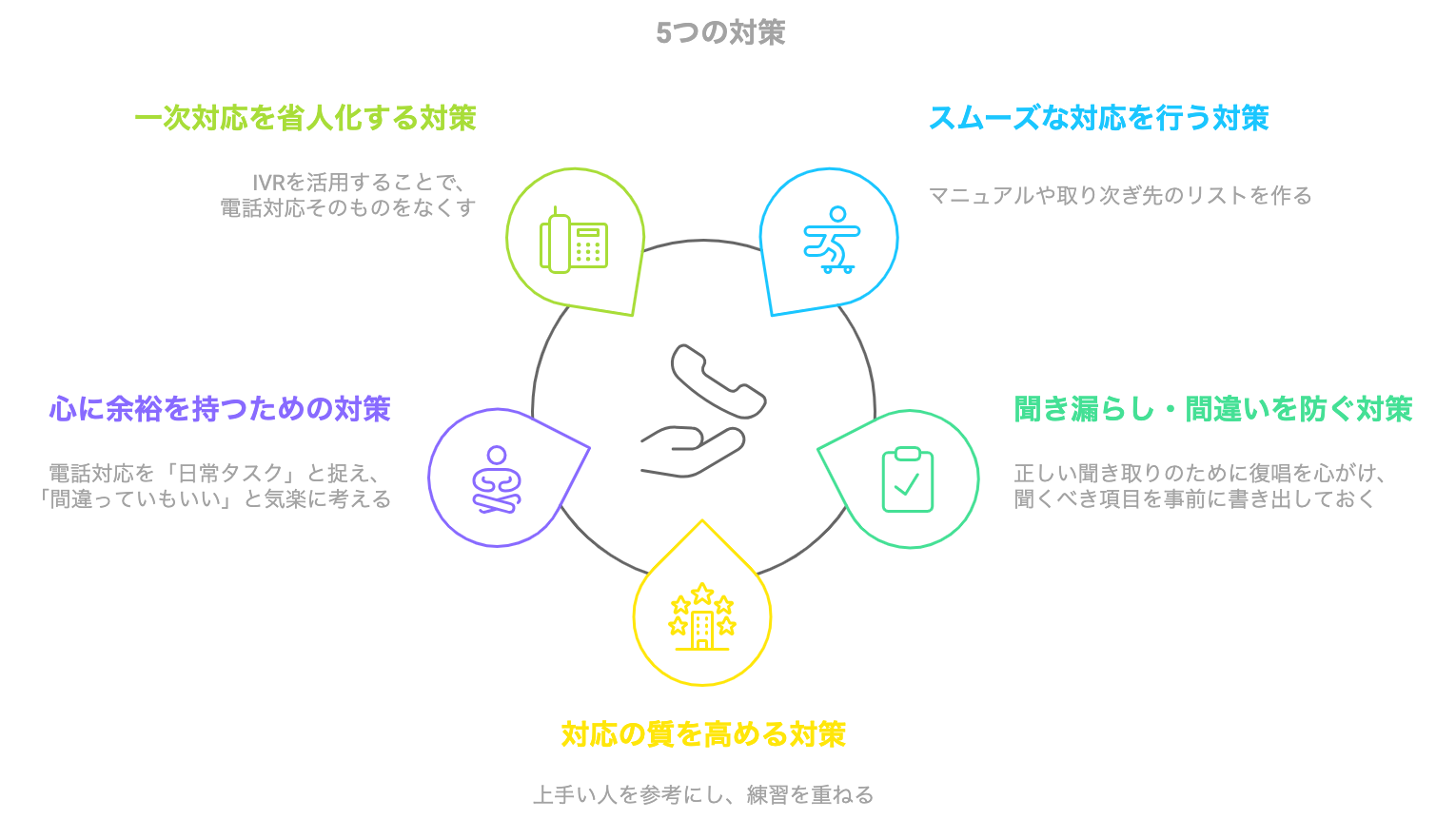

2.電話対応でテンパる人に有効な5つの対策

ここからは、電話対応に苦手意識を感じている方が「テンパらないようにするための対策」をご紹介します。

以下の5つの視点で解説しますので、自分が電話対応にテンパる原因と照らし合わせながら、対策の参考にしてみてください。

1.スムーズな電話対応を行うための対策

電話対応にテンパると「対応方法に迷って時間がかかってしまう」「要領を得ない受け答えをしてしまう」ということはよくあります。こうした事態を防止し、スムーズな電話対応を行うための対策としては、下記のような資料・情報を準備するのが有効です。

- 電話対応マニュアル

- 電話機の操作マニュアル

- 取次先の従業員リスト

- 電話対応で使える例文集

これらの資料は社内で電話対応を行うすべての人に役立つため、できれば従業員個人のものとしてではなく、全社共有のノウハウやナレッジとして準備するのが望ましいです。もしも自社にこのような資料や情報がない場合は「全社的に活用できるよう形式知化してはどうか?」と上司に提案するとよいでしょう。

なお、マニュアル類は企業の環境(事業内容や使用機器)によって内容が異なりますが、一度作って終わりではなく、実際に使用した結果や環境の変化を踏まえて、継続的に改善することが大事です。

「電話対応で使える例文集」については、以下でイメージをご紹介します。

電話対応で使える例文集

電話対応中でも確認できるような「例文集」を手元に置いておくと、「とっさに言葉が出てこない」「適切な言葉遣いに迷う」といったことを防げます。

例えば以下のように、電話対応をいくつかのシーンに分けて、使える例文を書き出しておくとよいでしょう。

2.聞き漏らし・聞き間違いを防ぐ対策

電話対応にテンパると、何を聞けばよいかわからなくなったり、聞いたことを思い出せなくなったりします。電話相手である顧客や電話を取り次ぐ担当者に無用な手間をかけることもあるため、以下のような対策を講じて、聞き漏らし・聞き間違いを防ぎましょう。

- 復唱を心がける

- 聞くべき内容を書き出しておく

復唱を心がける

復唱は間接的に「こちらが正しく聞き取れたか」を相手に確認することになるため、聞き間違い防止の役割を果たしてくれます。

また、相手の発言をゆっくりと復唱することでテンパるのを防ぎ、落ち着いて対応しやすくなります。復唱するあいだにメモを取ることができる点もメリットです。

聞くべき内容を書き出しておく

特に聞き漏らしを防ぐ対策としては、「聞くべき内容」を書き出し、テンプレート化しておくのがおすすめです。以下のような内容を手元に置き、確認しながら電話対応を行うとよいでしょう。

【電話相手に聞くべき内容の例】

- 相手の氏名・企業名・所属部署名

- 電話の用件

- 担当者が不在の場合の伝言

- 折り返しの必要有無

- 折り返しの希望日時

- 相手の連絡先 など

こうした「聞くべき内容」をあらかじめ用意しておけば、テンパらずに対応しやすくなります。また、担当者に電話を取り次ぐ際もスムーズな連携が可能になるでしょう。

3.電話対応の質を高める対策

電話対応にテンパってしまう方は自分の電話対応の「質」に不安を感じる傾向にありますが、これを払拭するためには自らの対応に自信を持つことが大事です。自信を持つための対策としては、以下のような取り組みが挙げられます。

- 電話対応が上手な人を参考にする

- 社内で練習する

電話対応が上手な人を参考にする

「あの人は電話対応がうまい」と思う方がいれば、その対応方法を参考にするのも電話対応の質を高める近道です。例えば、以下のような視点で上手な人の対応を観察し、自分の対応に取り入れてみるとよいでしょう。

- 言葉遣い

- 相槌を打つタイミング

- 声のトーン

- 話すスピード

電話対応では相手の顔や仕草が見えないため、特に声のトーンや話すスピードは重要です。こちらに対して相手が抱く印象に大きく影響しますので、ぜひ意識してみてください。

社内で練習する

電話対応に苦手意識を感じている人を集めて、社内で練習するのも手です。練習を重ねればそれだけ質は高まりますし、経験不足から来る自信のなさを補うこともできます。上述した「電話対応が上手な人」に参加してもらい、フィードバックを受けるのもよいでしょう。

なお、自主的な練習は素晴らしい取り組みですが、電話対応にテンパりやすい人への対策を組織的に行うほうが企業にとってのメリットは大きいため、フォローアップ研修のような教育制度の一環として行うのが望ましいです。

社内に電話対応が苦手な従業員が一定数いたり、新人研修に電話対応に関する内容が組み込まれていない場合は、ぜひ上司や人事部門に提案してみてください。

4.心に余裕を持つための対策

テンパらずに電話対応を行うには、やはり心に余裕を持つことも大切です。電話対応への「焦り」や「緊張」は、上述した1〜3の対策を行うことで軽減できるでしょう。

また、電話対応を日々のタスクとして想定しておくことも、余裕を持つための重要な対策です。通常業務だけでなく電話対応を行う時間も確保しておけば、時間だけでなく心にも余裕が生まれます。

そして、プレッシャーを過度に感じないようにしましょう。自分に完璧を求めすぎて疲弊してしまうケースも少なくありませんから、ある程度は「間違ってもいい」と思うことも大切です。

5.電話の一次対応を省人化する対策

ここまで取り上げた4つの対策は「電話対応でテンパらないように」という観点でご紹介しましたが、電話の一次対応そのものをなくす対策も存在します。具体的には、IVR(自動音声応答システム)の導入です。

IVRとは、電話相手に自動音声ガイダンスを案内することで、電話の一次対応や取次ぎを自動化するシステムのことです。従来は人が行っていた電話対応をシステムが行うため、電話受付業務を完全に省人化することができます。つまり、会社にかかってきた電話に対応する業務そのものをなくすことが可能です。

IVRの機能や仕組みについては、以下のページで解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

なお、IVRの導入・利用に関する費用については、以下の記事で解説しています。具体的な製品の特徴や費用を比較してご紹介していますので、詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

日々の電話対応業務に課題を感じている従業員の方からの提案で、IVRが導入された事例も多くあります。電話対応でテンパらないようにする対策とあわせて、ぜひ「電話の一次対応そのものをなくす対策」も検討してみてください。

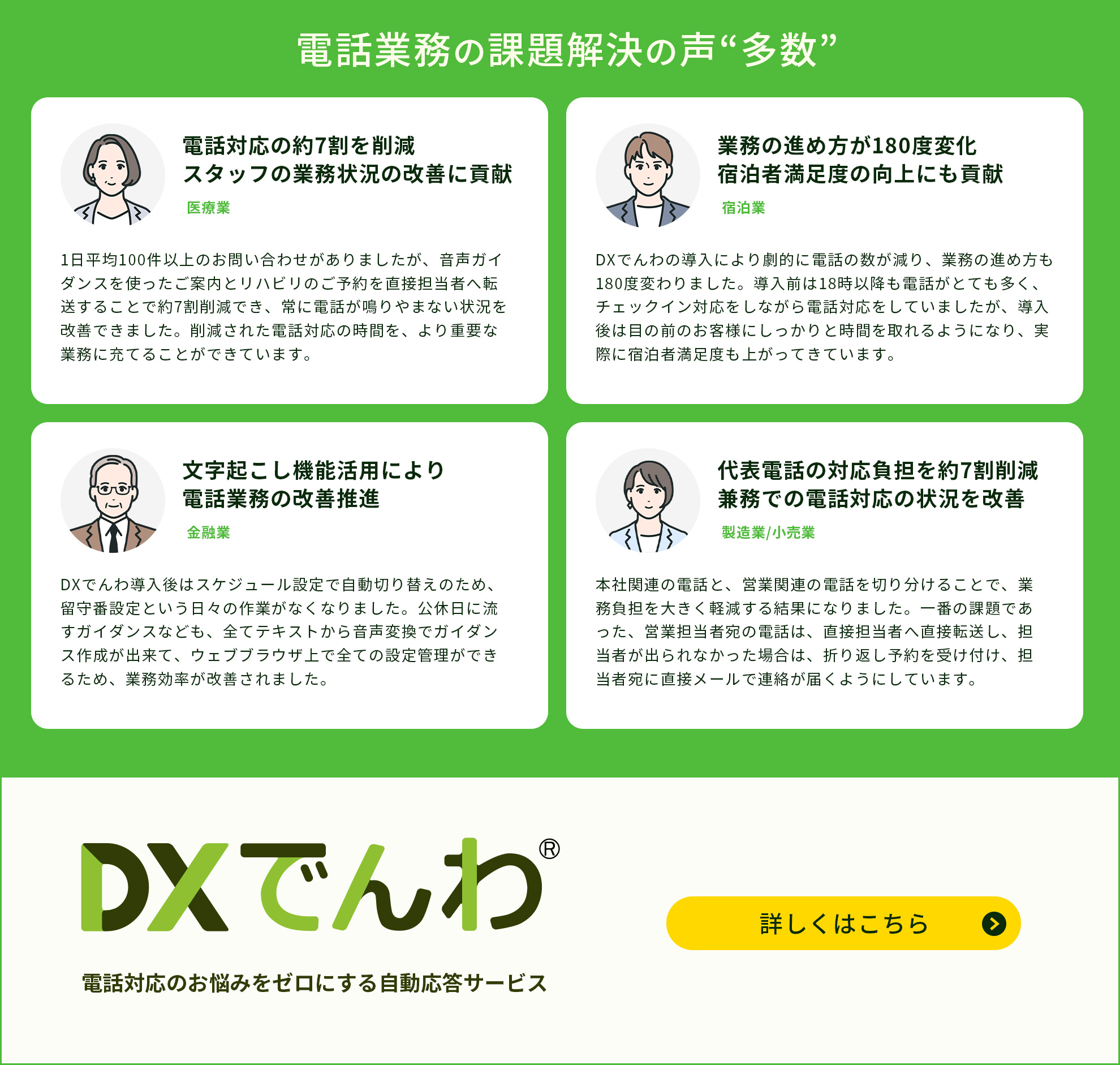

3.電話の一次対応や取次ぎをゼロにする「DXでんわ」のご紹介

弊社メディアリンクが提供する「DXでんわ」も、電話の一次対応や取次ぎを省人化するIVRです。24時間365日の電話受付が可能になるほか、不要な営業電話への対応も不要になります。

加えて「DXでんわ」は、電話相手のメッセージを自動で音声テキスト化・音声ファイル化する機能も備えています。ファイルは関係者に随時通知されるため、従来のような「電話相手に用件を聞いて、メモを取り、担当者に共有しつつ、電話を取り次ぐ」という一連の作業に対応する必要がなくなります。

「DXでんわ」の詳細は以下のページでご紹介しておりますので、ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひご覧ください。

関連記事

問い合わせ対応マニュアルの作り方:6つのステップと作成ポイントを解説

【不安解消】電話の取り次ぎ方を解説!言い回しやスムーズに行うコツ

復唱確認の重要性と効果的なやり方:電話対応で使える例文付き

ケアマネの電話対応が大変すぎる!負担を減らすヒントとは

【例文付き】病院における電話対応のコツ!基本から状況別まで解説

休みの日でも電話対応は必要?適切な伝え方と緊急時の対処法

【保存版】ホテルスタッフのための電話対応基礎マニュアル

内線電話のかけ方とマナーを解説!外からスマホでかける方法も

電話ハラスメント(TELハラ)とは?企業が知るべき実態と予防策