「失礼します」は誰が言う?

電話の切り方のマナーを解説!

UPDATE :

電話対応に慣れていないと「電話をどう切るべきか」「通話の終わり方に失礼はないか」と気になってしまうものです。

そこで本記事では、ビジネスシーンで使える「電話の切り方・終わり方のマナー」について、自分が電話をかけた場合、相手の電話を受けた場合に分けて解説します。

記事の後半ではシーン別のポイントやフレーズもご紹介していますので、適切な電話の切り方を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

なお、以下の記事では電話対応全般に関わるマナーやコツ、例文を解説しています。網羅的に学びたい方は、ぜひそちらもご覧ください。

目次

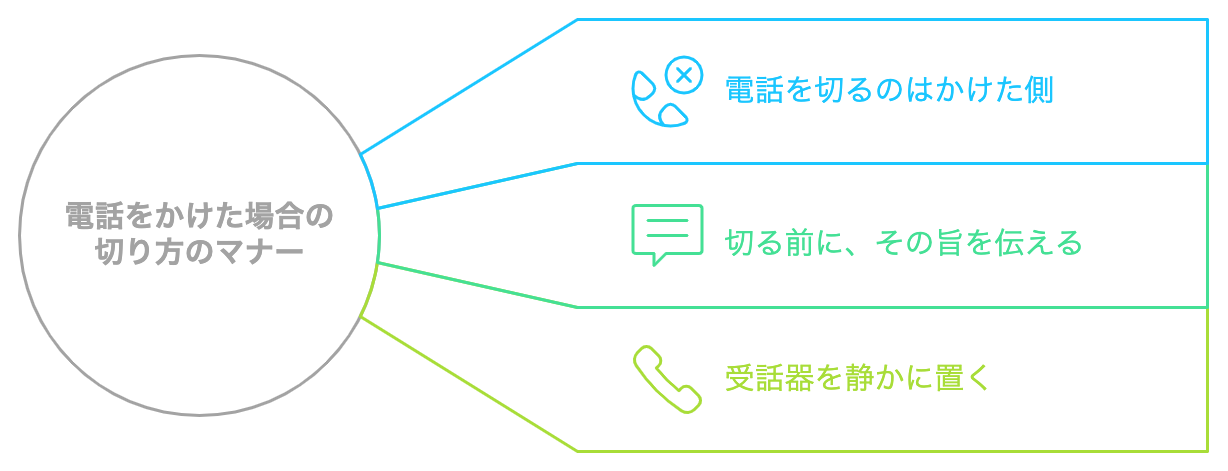

1.「自分が電話をかけた場合」の通話の切り方・終わり方のマナー

まずは、自分が電話をかけた場合の通話の切り方について解説します。

マナーとして押さえておきたいのは、以下の3点です。

電話を切るのは電話をかけた側

一般的なビジネスマナーとして、電話を切るのは電話をかけた側(架電者)とされています。

何らかの用件があって電話をしているのは電話をかけた側であり、「聞きたいことを聞けた」「伝えたいことを伝えられた」といったタイミングを判断できるのも架電者であるためです。

中には「自分から電話を切りづらい」と感じる方もいますが、電話を受けた側(受電者)は「相手が用事を終えたかどうか」を正確に判断できないため、むしろ電話をかけた自分から通話の終了を申し出たほうが相手を困らせずに済みます。

【補足】電話相手が「目上の人」や「顧客」の場合は、相手が切るのを待つ

上述のように「電話を切るのは電話をかけた側」ですが、電話をかけた相手が目上の人や顧客である場合は、すぐに電話を切らないのがマナーです。

ただし、電話相手も「電話を切るのは電話をかけた側」と考えており、なかなか電話を切ってくれないこともあります。そうした場合は5秒程度待って、相手が何も発言しないようであれば、こちらから電話を切りましょう。

電話を切る前に、切る旨を伝える

こちらから電話を切る際は、切る前に「電話を切る旨」を伝えるのがマナーです。何も言わずに切ってしまうのは単純に失礼ですし、相手が補足を加えるタイミングを逸してしまう可能性もあるためです。

伝え方としては直接的に「お電話を切らせていただきます」でも構いませんが、「失礼いたします」「お時間をいただきありがとうございました」などの表現を使うことで、丁寧な印象を与えつつ、相手に電話を切る旨を伝えられます。

受話器を静かに置く

受話器を無造作に置いてしまうと「ガチャ!」という耳障りで大きな音が立ちます。相手に不快な思いをさせてしまうため、受話器は静かに置きましょう。

あるいは、通話を終了させるための「フック」と呼ばれる部分を指でそっと押す方法もあります。そうすれば受話器の通話口が電話機本体に接触しないため、大きな音を立てずに電話を切ることができます。

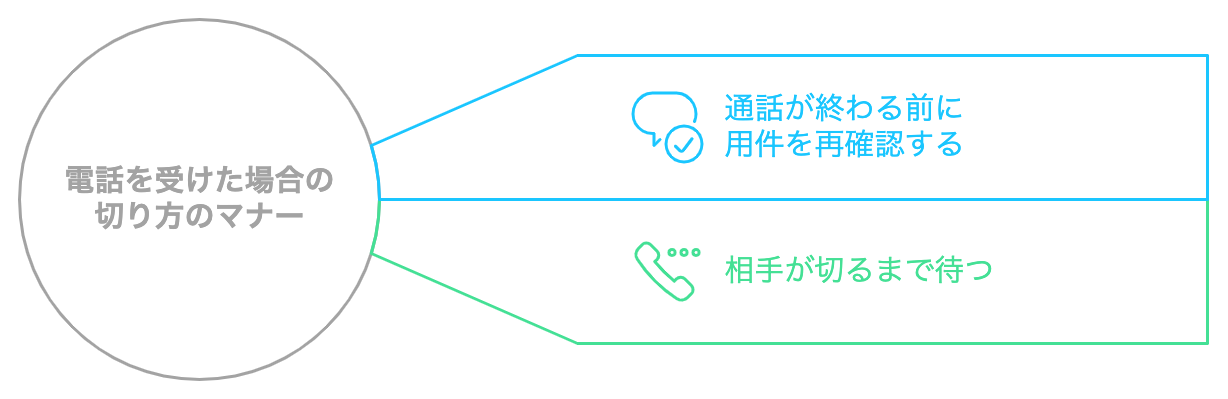

2.「相手の電話を受けた場合」の通話の切り方・終わり方のマナー

次に、相手の電話を受けた場合の通話の切り方について解説します。

押さえておきたいマナーは、以下の2点です。

通話が終わる前に用件を再確認する

相手の用件を通話中に完結させるケース以外にも、「取次ぎたい担当者が不在だった」「その場で回答できない質問をいただいた」などの理由で、通話を終了することもあります。

そうした場合は、通話が終了する前に電話相手の用件を再確認しましょう。万が一用件を正確に把握できていなければ、電話相手や社内の担当者に余計な手間をかけさせてしまったり、それが原因でクレームに発展してしまったりする恐れがあるためです。

用件を再確認することで、電話をかけてきた相手にも「自分の用件を問題なく認識してくれている」という安心感を与えることができます。

相手が電話を切るまで待つ

「自分が電話をかけた場合の通話の切り方」で解説した内容の裏返しですが、自分が電話を受けた側(受電者)である場合、相手が電話を切るまで待つのがマナーです。相手から電話がかかってきた場合は原則として、相手が電話を切ったことを確認してから、受話器を置くようにしましょう。

【補足】相手が電話を切らない場合は少し待ってから切る

自分が電話を受けた側であっても、相手がなかなか電話を切ってくれないケースもあります。原則的には電話をかけた側が切るのを待つのがマナーですが、いつまでも電話が切れなければ双方にとって時間の無駄になりますから、そうした場合は自分から電話を切りましょう。

相手が何も話さない状態が続いて電話を切る気配がなければ、5秒ほど数えてから「それでは失礼いたします」「お先に切らせていただきます」などと伝え、静かに電話を切るのがよいでしょう。

あるいは「お先にお切りください」と声がけし、相手に切断を促すのも丁寧な方法です。

3.電話を切るときに使えるフレーズ

ここでは、電話を切る間際に使えるフレーズをご紹介します。電話の終わらせ方のレパートリーに悩んでいる方、状況に応じた言い回しをしたい方は参考にしてください。

4.【シーン別】こんな電話はどう切ればいい?

ここでは、どのように電話を切るべきか迷いやすいシーンを挙げつつ、それぞれの「電話を切るときのポイント」と「フレーズ例」をご紹介します。

取り上げるシーンは、以下の6つです。

- シーン1:早めに電話を切りたいとき

- シーン2:会議中に電話がかかってきたとき

- シーン3:緊急の別件が入ったとき

- シーン4:相手が話を続けたがっているとき

- シーン5:クレーム対応の電話を終えるとき

- シーン6:雑談が長引いたとき

シーン1:早めに電話を切りたいとき

次の予定の時間が近づいており、早めに電話を切り上げたい場合の対応です。

この場合は、電話を切ろうとしている理由を丁寧に伝え、相手の失礼にならないように配慮しましょう。

▼フレーズの例

「お忙しいところ申し訳ありませんが、次の会議が迫っておりますので、これで失礼いたします」

「大変申し訳ありませんが、急ぎの対応が必要な案件がございますので、ここで電話を終えさせていただきます」

シーン2:会議中に電話がかかってきたとき

会議や打ち合わせの最中に架電があり、ひと言伝えたうえで電話を切る場合の対応です。

この場合は、現在の状況を伝えつつ、後ほど改めて連絡することを約束しましょう。

▼フレーズの例

「ただいま会議中でして、後ほどこちらからお電話させていただいてもよろしいでしょうか?」

「打ち合わせ中のため、申し訳ありませんが、後ほどお電話を差し上げてもよろしいでしょうか?」

電話を折り返すときの言い回しやマナーについては以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

なお、一時的に電話対応ができず、後ほど折り返しを行う場合は、IVR(自動音声応答システム)が便利です。電話の受付が自動されるほか、対応できない場合も「後ほど折り返しお電話いたします」といったメッセージを自動で伝達してくれます。さらに、相手に用件を吹き込んでもらい、AIでテキスト化された情報を確認してから折り返せるので、その後の対応がスムーズになります。

シーン3:緊急の別件が入ったとき

急いで対応しなければならない事柄が発生し、電話を切らなければならない場合の対応です。

この場合は、事態の緊急性を伝えつつ、後ほど改めて連絡することを約束しましょう。

▼フレーズの例

「緊急の案件が発生しましたので、すぐに対応しなければなりません。後ほど必ずご連絡いたします」

「申し訳ありませんが、急ぎの用事が入りましたので、またお電話いたします」

ただし、対応しなければならない事柄や電話相手によっては失礼になる可能性もあるため注意が必要です。例えば、顧客との電話中に「別の顧客対応のために電話を切りたい」と申し出るなど、常識から外れた対応は避けましょう。

シーン4:相手が話を続けたがっているとき

「営業電話」のような自社にとって不要な電話対応において、相手が話を続けたがっているものの、電話を切り上げたい場合の対応です。

この場合は、丁寧さを意識しつつも、はっきりとお断りする旨を伝えましょう。

▼フレーズの例

「あいにくですが、今のところそのようなサービスは弊社には不要です」

「必要になりましたらこちらからご連絡しますので、そちらからのお電話は不要です」

以下の記事では、営業電話を断るときのコツや例文をご紹介していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

シーン5:クレーム対応の電話を終えるとき

製品や従業員に対して寄せられた、顧客からのクレーム電話を終わらせる場合の対応です。

この場合は、迷惑をかけたことに対する「謝罪」と、意見をいただいたことへの「感謝」を伝えましょう。

▼フレーズの例

「このたびはご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした」

「このたびは貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました」

なお、クレーム電話に対応する流れやポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

シーン6:雑談が長引いたとき

顧客との電話において業務と直接関係のない話題で盛り上がり、「そろそろ仕事に戻らなければ」というタイミングで電話を切る場合の対応です。

この場合は、通話の時間が「楽しかった」という感想を述べつつ、仕事に戻る必要があることを伝えると、顧客と良い関係性を築きやすくなるでしょう。

▼フレーズの例

「楽しいお話をありがとうございました。そろそろ仕事に戻らなければなりませんので、これで失礼いたします」

「またお話できるのを楽しみにしております。これにて失礼いたします」

5.電話対応の負担を軽減する「DXでんわ」のご紹介

不適切な電話の切り方をしてしまうと、相手が「失礼だ」「非常識だ」と感じ、場合によっては関係性が悪くなってしまうこともあります。そうした事態を防ぐためにも、今回ご紹介したマナーを押さえ、適切な電話対応を心がけていきましょう。

一方、企業には日々多くの電話がかかってきますから、そのすべてでマナーを意識し続けるのは従業員にとって負担になります。特に、日々異なる相手に対応し、「失礼がないように」と意識しながら社内の担当者に電話を取り次いでいる「電話番」の方の負担は小さくありません。

こと中小企業においては、従業員が本来の業務の合間を縫って電話対応をしているケースも多く見受けられます。「人員が限られているから仕方ない」と割り切ってしまう企業も少なくありませんが、不要な電話対応は従業員の生産性やモチベーションを低下させる原因になり得ます。

そこで役立つのが、弊社メディアリンクが提供する自動応答サービス「DXでんわ」です。「DXでんわ」は、相手からの着信に対して音声ガイダンスが自動で応答するため、電話受付と取次ぎを無人化できます。そのため、担当外顧客の電話対応や取次ぎ、不要な営業電話への対応がゼロになり、自分と関係のない受電によって業務を中断することがなくなります。

このように、「DXでんわ」は電話対応による負担を軽減し、従業員が本来集中すべき業務に注力できる環境づくりに貢献するサービスです。以下のページで製品情報を掲載していますので、ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひご覧ください。

よくある質問

電話を切る時なんて言えばいいですか?

「失礼いたします」「お時間をいただきありがとうございました」が基本的なフレーズです。電話を切る前に、切る旨を相手に伝えることがマナーです。状況に応じて「それでは失礼いたします」「これで失礼させていただきます」なども使用できます。何も言わずに切ってしまうのは失礼にあたるため、必ず一言添えてから通話を終了しましょう。また、受話器は静かに置くか、フック部分を指で押して大きな音を立てないよう配慮することも重要です。

電話をかけた側の切り方は?

電話を切るのは電話をかけた側が基本マナーです。まず「失礼いたします」などの切る旨を伝え、相手の反応を確認してから静かに受話器を置きます。ただし、相手が目上の人や顧客の場合は、相手が切るのを5秒程度待ちましょう。相手が切らない場合は、こちらから「それでは失礼いたします」と伝えて通話を終了します。架電者は用件の終了タイミングを判断できるため、適切なタイミングで通話を終わらせることで、相手を困らせずにスムーズな電話対応を実現できます。

電話を切る時はどのように切りますか?

まず電話を切る旨を相手に伝え、その後静かに受話器を置くのが正しい手順です。「失礼いたします」と挨拶してから、受話器を乱暴に置かずそっと置くか、フック部分を指で押して音を立てないようにしましょう。電話をかけた側が切るのが基本ですが、電話を受けた側の場合は相手が切るまで待ちます。相手が切らない場合は5秒程度待ってから「お先に切らせていただきます」などと伝えて終了します。最後まで丁寧な対応を心がけることで、良い印象を保つことができます。

関連記事

電話対応にテンパる原因とは?5つの対策も解説!

電話対応メモの書き方のコツは?7つのテクニックを解説

ケアマネの電話対応が大変すぎる!負担を減らすヒントとは

カスハラ対策として求められる企業対応:事前の備えから発生時の対応まで解説

担当者不在の電話、あなたの対応は大丈夫?戻り時間がわからないときの対処法

通話録音は有効なカスハラ対策!導入メリットや違法性を解説

東京都のカスハラ防止対策奨励金40万円:企業の申請要件は?

無料で使える電話音声ガイダンス:営業時間外対応に適したサービス・機能とは?

【不安解消】電話の取り次ぎ方を解説!言い回しやスムーズに行うコツ