ビジネス電話対応で「もしもし」はNG?

正しい第一声と適切なフレーズ集

UPDATE :

ビジネス電話で「もしもし」は適切でないとされていますが、なぜでしょうか?

本記事では、「もしもし」が不適切とされる理由や、それに代わる正しい第一声、適切なフレーズを紹介します。また、誤って「もしもし」を使用した場合の対処法や、ビジネス電話で意識すべきマナーとトーンについても解説します。

目次

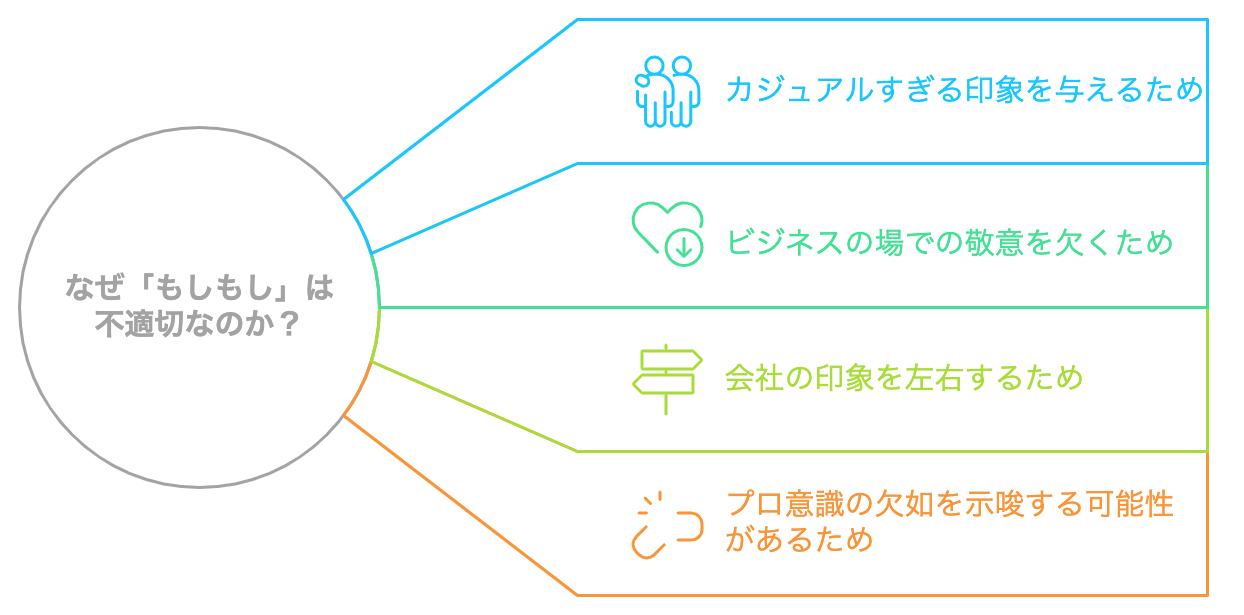

1.ビジネス電話で「もしもし」が不適切な理由

ビジネスの世界では、細やかな気配りや適切な言葉遣いが重要です。その中で、日常会話では当たり前に使用される「もしもし」という言葉が、ビジネス電話では避けるべきとされています。なぜ、この親しみやすい言葉が不適切とされるのでしょうか。以下に、その主な理由をご紹介します。

理由1:カジュアルすぎる印象を与えるため

「もしもし」は、友人や家族との会話では自然な言葉ですが、ビジネスシーンではカジュアルすぎる印象を与えかねません。プロフェッショナルな関係を築く上で、電話相手とは「適度な距離感」を保つことが大切です。「もしもし」の代わりに、より丁寧な言葉を選ぶことで、ビジネスパートナーや顧客に対する敬意を示すことができます。

理由2:ビジネスの場での敬意を欠くため

ビジネスの場では、相手に対する敬意を表現することが重要です。「もしもし」は、相手の立場や役職を考慮しない言葉遣いと捉えられる可能性があります。特に初対面の相手や上司、取引先との会話では、より丁寧な言葉を選ぶことで、相手への配慮と敬意を示すことができます。

理由3:会社の印象を左右するため

電話対応は、会社の顔とも言える重要な役割を担っています。「もしもし」から始まる会話は、会社全体の印象を損ねる恐れがあります。適切な言葉遣いを心がけることで、会社の信頼性やプロフェッショナリズムを印象づけることができます。

理由4:プロ意識の欠如を示唆する可能性があるため

ビジネスの場で「もしもし」を使用することは、場面に応じた適切な言葉遣いができていないという印象を与える可能性があります。これは、電話に対応している本人のビジネスマナーやコミュニケーションスキルの不足を示唆してしまうかもしれません。

2.「もしもし」に代わる適切な第一声とフレーズ

「もしもし」を避けるべきであれば、具体的にどのような言葉を使えばよいのでしょうか。ここでは、電話を受ける側と電話をかける側、それぞれの適切なフレーズをご紹介します。

電話を受ける側

電話を受ける側は、会社の顔として最初の印象を左右する重要な役割を担っています。適切な第一声で相手に好印象を与え、円滑なコミュニケーションの土台を作りましょう。

電話を受ける側の「もしもし」の代わりに使えるフレーズとしては、以下が代表的です。

- 「お電話ありがとうございます。◯◯株式会社の◯◯でございます」

- 「はい、◯◯株式会社です」

これらのフレーズを使用することで、相手に明確な情報を提供し、プロフェッショナルな対応を示すことができます。会社名と自分の名前を伝えることで、相手に安心感を与え、スムーズな会話の開始につながります。

なお、電話を受ける際は、明瞭で聞き取りやすい声で話すことと、丁寧な言葉遣いを心がけ、相手の要件を適切に聞き取る姿勢を示すことが重要です。例えば、「いかがなさいましたか?」や「どのようなご用件でしょうか?」といった言葉を添えることで、相手の話を聞く準備ができていることを示すことができます。

電話をかける側

電話をかける側は、相手の時間を頂戴する立場にあります。そのことを意識し、礼儀正しく、かつ用件を簡潔に伝えられるよう準備することが大切です。

電話をかける側の適切な第一声としては、以下のようなフレーズが挙げられます。

- 「お世話になっております。◯◯株式会社の◯◯でございます」

- 「お忙しいところ失礼いたします」

これらのフレーズを使用することで、相手への敬意を示すとともに、自身の所属と名前を明確に伝えることができます。特に「お忙しいところ失礼いたします」という言葉は、相手の時間を尊重する姿勢を示す上で効果的です。

電話をかける際は、相手の都合を確認することも大切です。例えば、「お時間よろしいでしょうか?」や「少々お話しさせていただいてもよろしいでしょうか?」といった言葉を添えることで、相手の状況に配慮していることを示すことができます。

なお、電話をかける際は事前に伝えたい内容を整理し、簡潔に説明できるよう準備しておくことも重要です。相手の時間を無駄にせず、効率的なコミュニケーションを心がけましょう。

3.相手の声が聞こえにくい場合の対応

ビジネス電話において、相手の声が聞こえにくい状況は珍しくありません。前述した第一声と同様、「もしもし」を使いたいシーンですが、よりプロフェッショナルな印象を与えるいくつかの方法があります。

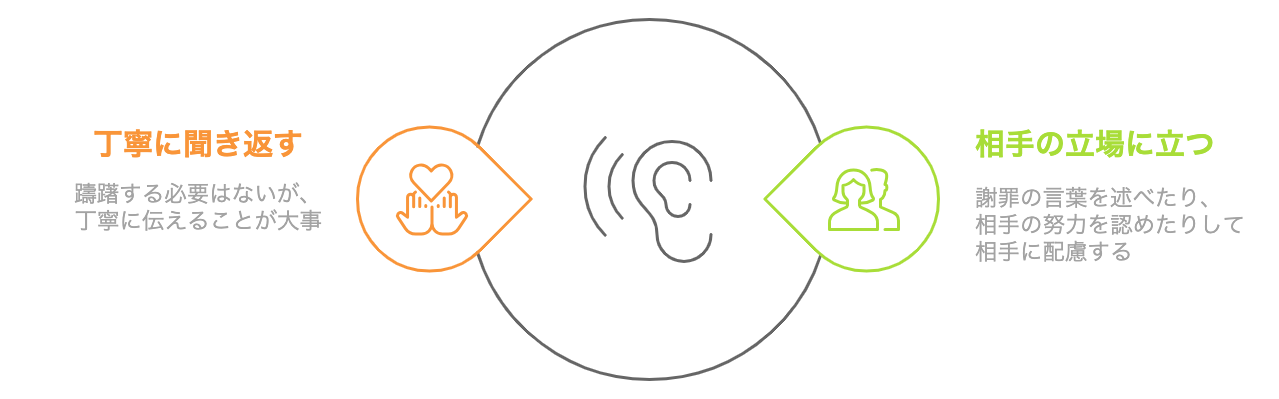

方法1:丁寧に聞き直す

相手の声が聞こえにくい場合、躊躇せずに丁寧に聞き直すことが重要です。ただし、ここでも「もしもし」は避け、以下のようなビジネスにふさわしい表現を使用しましょう。

- 「恐れ入りますが、お電話が遠いようです」

- 「申し訳ございませんが、もう一度お願いできますでしょうか?」

これらのフレーズを使用することで、相手に不快感を与えることなく、聞き直しの意図を伝えることができます。また、具体的に問題を指摘することで、相手も対応しやすくなります。

例えば、「恐れ入りますが、少々聞き取りづらいのですが、お電話の環境を変えていただくことは可能でしょうか?」といった表現を使うことで、より具体的な解決策を提案することもできます。

方法2:相手の立場に立った配慮を示す

相手の声が聞こえにくい場合、単に聞き直すだけでなく、相手の立場に立った配慮を示すことも大切です。以下のようなアプローチを心がけましょう。

- 謝罪の言葉を添える:

「申し訳ございません。私の聞き取りが悪く、ご迷惑をおかけしております」 - 具体的な対応策を提案する:

「携帯電話の電波が弱いようでしたら、固定電話からおかけ直しいただくことは可能でしょうか?」 - 相手の努力を認める:

「お声を大きくしていただき、ありがとうございます。少し聞き取りやすくなりました」 - 必要に応じて代替手段を提案する:

「大変申し訳ございませんが、電話回線の状態が悪いようです。よろしければ、メールでのやり取りに切り替えさせていただいてもよろしいでしょうか?」

これらの対応を通じて、相手への配慮を示しつつ、円滑なコミュニケーションを図ることができます。また、このような丁寧な対応は、ビジネスパートナーや顧客との良好な関係構築にもつながります。

相手の声が聞こえにくい状況は、コミュニケーションの質を落とす可能性がありますが、適切な対応を心がけることで、むしろ相手との信頼関係を深める機会にもなり得ます。常に相手の立場に立ち、丁寧かつ効果的なコミュニケーションを心がけることが、ビジネスシーンにおける電話対応の基本と言えるでしょう。

なお、以下の記事では、電話相手の発言が聞き取れなかった場合の「失礼な印象を与えない聞き返し方のコツ」をご紹介しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

また、以下の記事では電話対応が上手い人の特長をご紹介しています。上手な対応を参考にしたい方は、そちらもぜひご覧ください。

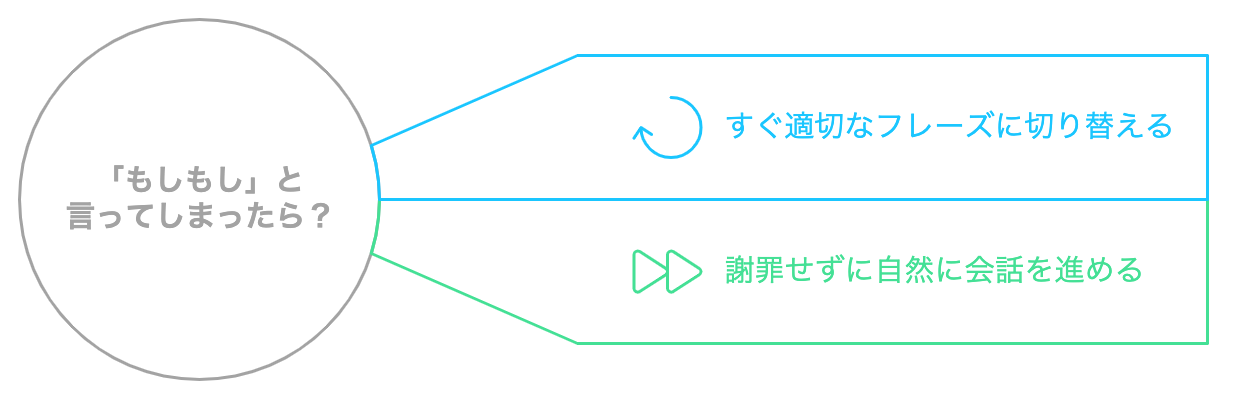

4.「もしもし」を言ってしまった場合の対処法

ビジネス電話で「もしもし」を使用すべきでないことを理解していても、習慣や緊張から思わず口にしてしまうことがあるかもしれません。そのような場合でも、適切に対処することで、プロフェッショナルな印象を維持することができます。

以下では、「もしもし」を言ってしまった場合の効果的な対処法をご紹介します。

対処法1:すぐに適切なフレーズに切り替える

「もしもし」と言ってしまった直後に気づいた場合、すぐに適切なフレーズに切り替えることが重要です。例えば、次のように対応できます。

- 電話を受ける側の場合:

「もしもし……失礼いたしました。◯◯株式会社の△△でございます」 - 電話をかける側の場合:

「もしもし……申し訳ございません。◯◯株式会社の△△と申します。お世話になっております」

このように、「もしもし」の直後にすぐに切り替えることで、プロフェッショナルな対応への意識が高いことを示すことができます。

対処法2:謝罪せずに自然に会話を進める

「もしもし」と言ってしまったことに対して過度に謝罪する必要はありません。電話相手に気にしている様子がなければ、むしろ自然に適切なフレーズに移行し、会話を進めてもよいでしょう。以下のようなアプローチが効果的です。

- 積極的に情報を提供する:

会社名や自己紹介を丁寧に行い、相手が必要とする情報をスムーズに提供することで、プロフェッショナルな印象を与えます。 - 相手の反応に集中する:

「もしもし」を気にするよりも、相手の話に集中し、適切な応答を心がけることで、コミュニケーションの質を高めます。

今後の改善点として意識しよう

「もしもし」を使用してしまった経験を、今後の改善のきっかけとして活用しましょう。以下のような取り組みが有効です。

- 自己分析を行う:

なぜ「もしもし」を使ってしまったのか、その原因を考えます(例:緊張、習慣など)。 - 適切なフレーズを練習する:

「もしもし」の代わりに使用する適切なフレーズを繰り返し練習し、自然に口から出るようにします。 - 同僚や上司からフィードバックを得る:

電話対応の改善点について、周囲からアドバイスをもらい、継続的に改善を図ります。

「もしもし」を使用してしまうミスはよくあります。重要なのは、そのミスにどう対処し、いかに素早くプロフェッショナルな対応に切り替えられるかということです。このような経験を通じて、より洗練された電話対応スキルを身につけていくことができるでしょう。

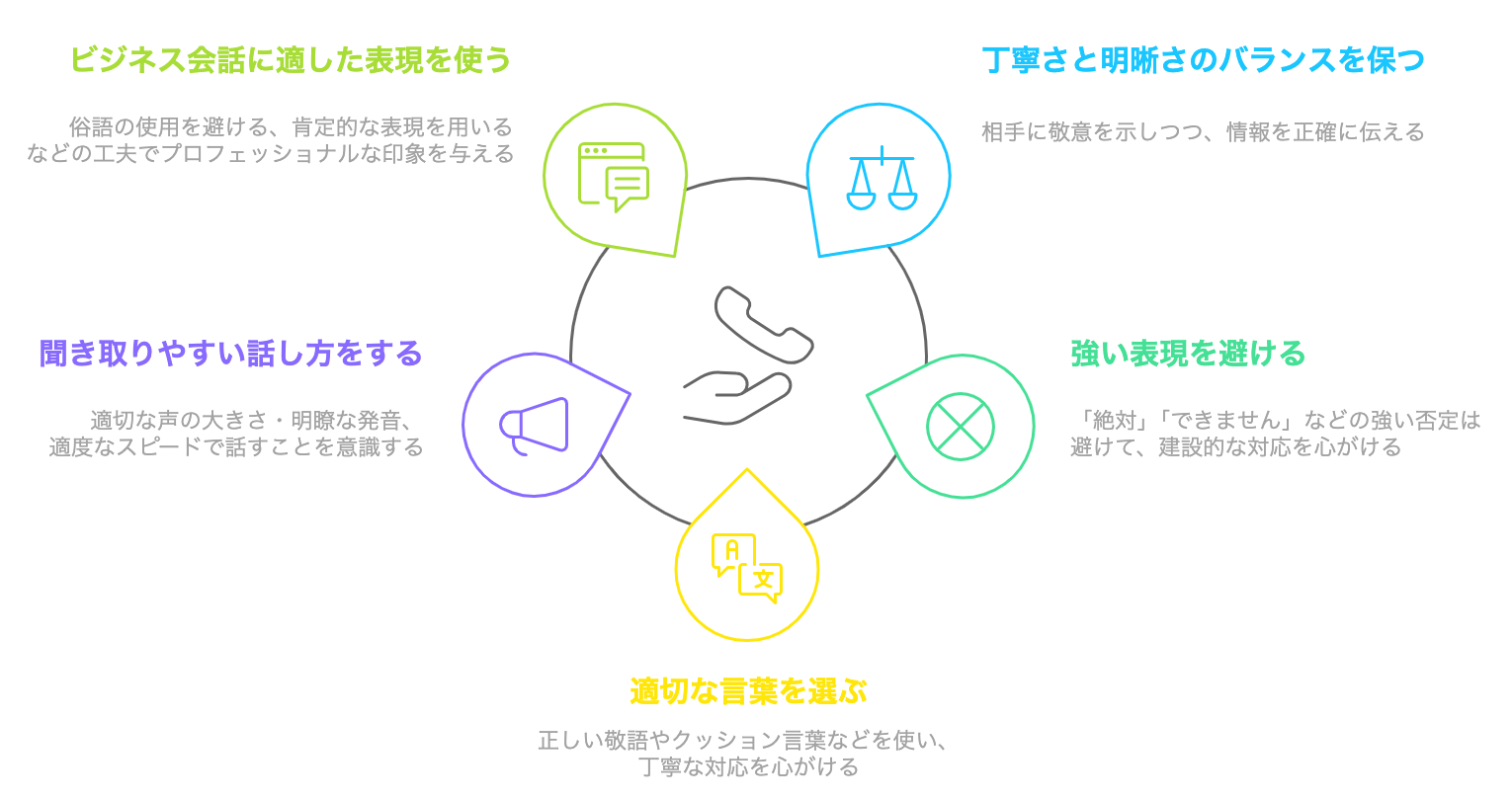

5.ビジネス電話対応で意識すべきポイント

ビジネス電話での適切な対応は、単に「もしもし」を避けるだけでなく、全体的なマナーとトーンにも注意を払う必要があります。プロフェッショナルな印象を与え、効果的なコミュニケーションを実現するために、以下のポイントを意識しましょう。

ポイント1:丁寧さと明瞭さのバランスを保つ

ビジネス電話では、丁寧さと明瞭さのバランスが重要です。相手に敬意を表しつつ、情報を正確に伝えることが求められます。

- 適度な声の大きさと速さで話す:

聞き取りやすく、かつ落ち着いた印象を与える話し方を心がけます。 - 文末まではっきりと発音する:

特に重要な情報を伝える際は、語尾をしっかりと発音し、誤解を防ぎます。 - 適切な間を取る:

相手の理解を確認しながら、適度な間を取ることで、より丁寧な印象を与えられます。

ポイント2:「絶対」や「できません」などの強い表現を避ける

ビジネスコミュニケーションでは、柔軟性と協調性が重要です。強い否定表現は避け、代替案を提示するなど、建設的な対応を心がけましょう。以下は、言い換えの一例です。

- 「絶対に無理です」

→ 「現状では難しいですが、別の方法を検討させていただけますか?」 - 「できません」

→ 「申し訳ございませんが、〇〇の理由により困難です。代わりに△△はいかがでしょうか?」

このような表現に変えることで、相手との良好な関係を維持しつつ、問題解決に向けた前向きな姿勢を示すことができます。

ポイント3:適切な言葉を選び、丁寧に対応する

ビジネス電話では、適切な敬語の使用と丁寧な対応が不可欠です。

- 基本的な敬語を正しく使用する:

「です・ます調」を基本とし、状況に応じて「謹んで」「恐れ入りますが」などの丁寧な表現を加えます。 - クッション言葉を活用する:

「恐れ入りますが」「お手数ですが」など、相手への配慮を示す言葉を適切に使用します。 - 相手の立場に立った言葉選びをする:

年齢や立場を考慮し、適切な敬語レベルを選択します。

ポイント4:明瞭で聞き取りやすい話し方をする

電話では視覚情報がないため、声のトーンや話し方がより重要になります。

- 適切な声の大きさを維持する:

相手に聞こえやすい、しかし押し付けがましくない声の大きさを心がけます。 - 明瞭な発音を心がける:

特に名前や数字など、重要な情報を伝える際は、はっきりと発音します。 - 適度なスピードで話す:

焦らず、かつテンポよく話すことで、相手の理解を促進します。

ポイント5:ビジネスシーンにふさわしい語彙を使用する

フォーマルなビジネス会話にふさわしい語彙を選択することで、プロフェッショナルな印象を与えられます。

- 俗語や略語を避ける:

「超」などのカジュアルな表現は避け、正式な言葉を使用します。 - 業界用語の使用に注意する:

相手の知識レベルを考慮し、必要に応じて説明を加えます。 - 肯定的な表現を心がける:

「問題ありません」よりも「承知いたしました」など、より積極的な表現を選びます。

これらのポイントを意識し、実践することで、ビジネス電話でのコミュニケーション品質を大きく向上させることができます。適切なマナーとトーンは、単なる形式的なものではなく、ビジネスにおける信頼関係構築の基盤となる重要な要素です。日々の電話対応を通じて、これらのスキルを磨いていくことで、より効果的なビジネスコミュニケーションを実現できるでしょう。

6.電話対応にかかる従業員の負担を軽減するなら「DXでんわ」

今回は「もしもし」を使ってはいけない理由を解説しつつ、代替フレーズや電話対応で意識すべきポイントをご紹介しました。適切な電話対応を行うためにはマナーやスキルを身につける必要がありますが、それらは一朝一夕に身につくものではないことも事実です。

そこでおすすめなのが、メディアリンクが提供する自動応答サービス「DXでんわ」です。DXでんわは、電話相手にあらかじめ用意した音声ガイダンスを案内するため、受電のタイミングでマナーや言葉遣いを過度に気にすることなく、電話応対品質を均一化することが可能です。

また、かかってきた電話に対してシステムが自動応答・自動転送するため、従業員の方が電話の受付・取次ぎを行う労力も大幅に削減できます。

「DXでんわ」は、電話対応を行う従業員の方の負担を軽減し、電話対応業務を効率化するツールです。以下のページで詳しくご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

よくある質問

電話対応で「もしもし」はダメ?

ビジネス電話では「もしもし」は避けるべきです。理由は、カジュアルすぎる印象を与え、ビジネスの場での敬意を欠く可能性があるためです。また、会社の印象を左右し、プロ意識の欠如を示唆する恐れもあります。適切な言葉遣いで相手への敬意を示すことが重要です。

電話対応で最初の一言は?

電話を受ける際の最初の一言は「お電話ありがとうございます。◯◯株式会社の◯◯でございます」が基本です。シンプルに「はい、◯◯株式会社です」でも構いません。明瞭で聞き取りやすい声で話し、会社名と自分の名前を明確に伝えることで、相手に安心感を与えます。その後「いかがなさいましたか?」「どのようなご用件でしょうか?」と続けることで、相手の話を聞く準備ができていることを示すことができます。

電話をかけるときの第一声は?

電話をかける際の第一声は「お世話になっております。◯◯株式会社の◯◯でございます」が適切です。初回の場合は「お忙しいところ失礼いたします」から始めると良いでしょう。相手の時間を頂戴する立場であることを意識し、礼儀正しく自身の所属と名前を明確に伝えることが重要です。続けて「お時間よろしいでしょうか?」と相手の都合を確認することで、相手の状況に配慮していることを示せます。事前に伝えたい内容を整理し、簡潔に説明できるよう準備しておきましょう。

関連記事

謝罪の電話【例文付き】基本の手順と押さえるべきポイント

なぜ営業電話はしつこい?何度もかかってくる理由と対策

電話で相手の名前を聞く4つの基本テクニック:ビジネスマナーを押さえた対応術

即実践可能!テレアポトークスクリプトの作り方と例文

【BtoB営業必読】テレアポで断られたときの切り返し術

+から始まる電話番号は危険?安全な対処法を解説!

電話の取次ぎが面倒でストレス…無駄な対応をなくす効率化の方法を解説!

担当者不在の電話、あなたの対応は大丈夫?戻り時間がわからないときの対処法

ビジネス電話対応で使える英語フレーズ!取次ぎ方などシーン別に解説