仕事用スマホ(社用携帯)を導入する重要性と選び方

UPDATE :

ビジネス環境の急速なデジタル化に伴い、多くの企業が仕事用スマホの導入を実施・検討しています。

本記事では、仕事用スマホが必要とされる理由や、個人デバイスを業務利用する際のリスク、そして適切な機種選びのポイントを解説します。効率的で安全な業務環境の構築に向けた意思決定をサポートする情報として、ぜひご覧ください。

目次

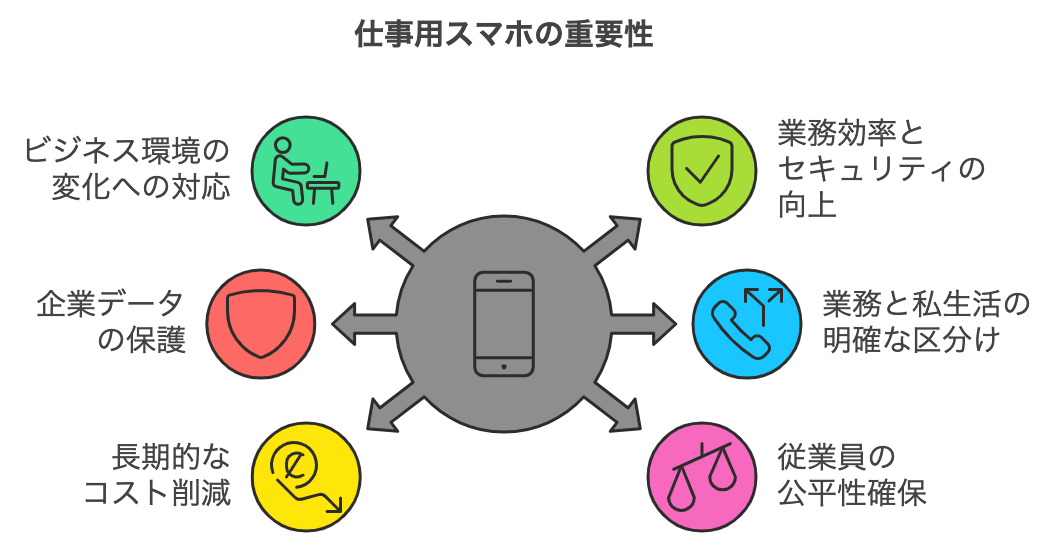

1. 仕事用スマホ(社用携帯)の導入が重要な理由

近年、ビジネス環境の急速な変化に伴い、多くの企業で仕事用スマホ(社用携帯)が導入されています。個人のスマートフォンを業務に使用する「BYOD(Bring Your Own Device)」方式が採用されるケースもありますが、企業が従業員に専用端末を支給する方式が一般的と言えるでしょう。

では、なぜ仕事用スマホの導入が重要なのでしょうか?以下に主な理由を挙げていきます。

理由1:ビジネス環境の変化に対応するため

モバイルテクノロジーの進化により、ビジネスの在り方が大きく変化しています。リモートワークの普及がその代表例ですが、場所や時間にとらわれない働き方も一般的になってきました。このような環境下では、セキュアで効率的な業務遂行を可能にする仕事用スマホの重要性が高まっています。

理由2:業務効率とセキュリティの向上のため

仕事用スマホを導入することで、業務効率とセキュリティを同時に向上させることができます。専用のビジネスアプリケーションやセキュリティ機能を搭載することで、従業員は安全かつ効率的に業務を遂行できます。また、統一されたデバイスとソフトウェアを使用することで、トラブルシューティングや更新管理も容易になります。

理由3:企業データの保護と情報漏洩防止のため

企業にとって、機密情報や顧客データの保護は最重要課題の一つです。仕事用スマホを導入することで、データの暗号化やリモートワイプ(遠隔消去)などの高度なセキュリティ機能を一元管理できます。これにより、紛失や盗難、サイバー攻撃などのリスクから企業の重要な情報資産を守ることができます。

理由4:業務と私用の明確な区分けのため

仕事用スマホを導入することで、業務と私生活の境界を明確に分けることができます。これは、従業員のワークライフバランスの向上につながるだけでなく、労働時間の管理や業務関連の通信費の精算など、労務管理の面でも大きなメリットがあります。また、私用のアプリやデータが業務に影響を与えるリスクも軽減できます。

一方で、仕事用スマホは基本的に従業員が保管することになるため、「いつでも電話を取れてしまう状態」にはなります。そのため、人によっては業務時間外に対応してしまったり、プライベートな時間の着信が気になってしまったりもします。

詳しくは本記事の下部でご紹介しますが、こうした課題の解決に役立つのがIVR(自動音声応答システム)の活用です。IVRは電話の受付・取次ぎを自動化するため、仕事用スマホを導入したとしても、従業員のプライベート時間を侵す心配がありません。

理由5:一元管理によるコスト削減のため

一見、追加の出費に思える仕事用スマホの導入ですが、長期的にはコスト削減につながる可能性があります。例えば、デバイスの一括購入による割引や、統一された通信プランの利用、IT管理の効率化などにより、総合的なコスト削減が期待できます。また、セキュリティインシデントによる損失リスクの低減も、間接的なコスト削減効果と言えるでしょう。

理由6:従業員間の公平性と適切な労務管理のため

全従業員に同じ仕様の仕事用スマホを提供することで、デバイスの性能差による業務効率の格差を解消し、公平な労働環境を整えることができます。また、勤怠管理アプリや業務報告システムなどを統一して導入することで、適切な労務管理も可能になります。これは、労働時間の可視化や残業管理の適正化にも役立ち、働き方改革の推進にも寄与します。

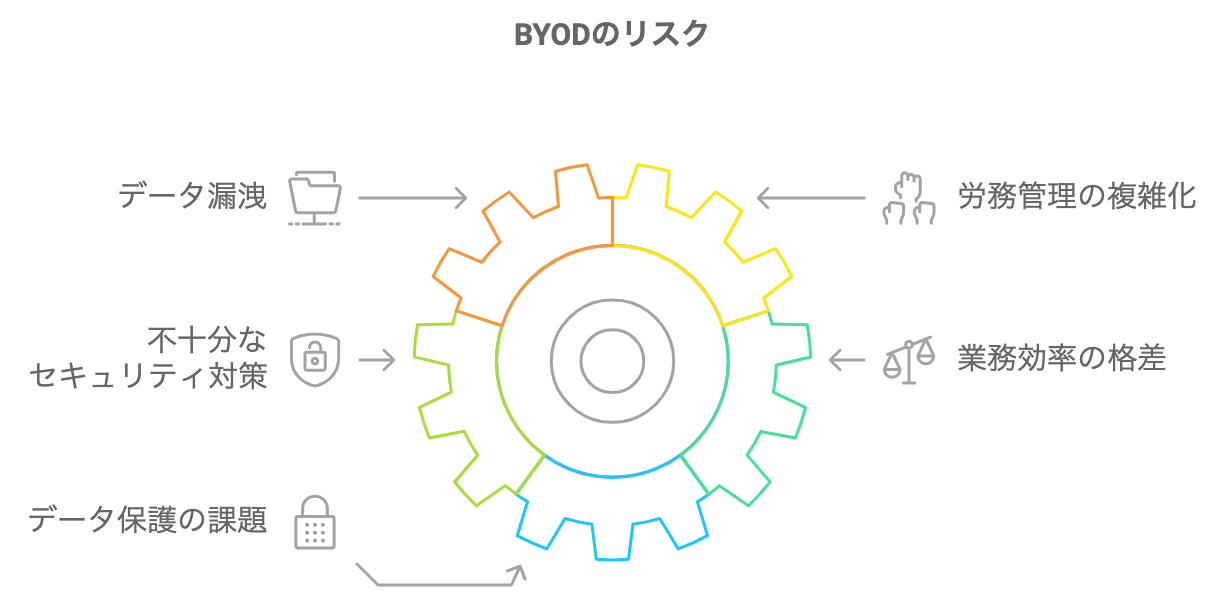

2. 個人のスマホを社用携帯として利用するリスク

多くの企業が仕事用スマホの導入を実施・検討する中、コスト削減や導入の手軽さから、従業員の個人デバイスを業務利用する「BYOD」方式を採用するケースも少なくありません。

一方で、この方式にはいくつかのリスクも潜んでいます。ここでは、個人デバイスを社用携帯として利用する際に企業が直面する可能性のある主なリスクについて、詳しく見ていきましょう。

リスク1:企業データの漏洩リスクが増加する

個人デバイスを業務に使用することで、企業の機密情報が個人の管理下に置かれることになります。これにより、情報漏洩のリスクが高まります。例えば、セキュリティが不十分なWi-Fiネットワークの利用や、マルウェア感染、デバイスの紛失などにより、重要なデータが外部に流出する可能性があります。また、従業員が退職する際のデータ回収も難しくなり、意図せず情報が流出するリスクも高まります。

リスク2:労務管理が複雑化する

個人デバイスを業務に使用すると、仕事時間と私生活の境界が曖昧になりやすくなります。これにより、労働時間の正確な把握が困難になり、残業管理や休憩時間の確保などの労務管理が複雑化します。また、従業員が業務時間外に仕事関連の連絡を受けやすくなるため、ワークライフバランスの崩れや、未払い残業のリスクも高まります。

リスク3:セキュリティ対策が不十分になる

個人デバイスは、その性質上、企業が管理する業務用デバイスと比べてセキュリティ対策が不十分になりがちです。OSやアプリケーションの更新が適切に行われない、ウイルス対策ソフトが導入されていない、といった状況が生じやすくなります。また、家族や友人とデバイスを共有することで、意図せず企業情報にアクセスされるリスクも存在します。

リスク4:業務効率に格差が生じる

従業員個人のデバイスを使用する場合、端末の性能や使用するアプリケーションにばらつきが生じます。これにより、同じ業務でも作業効率や品質に差が出る可能性があります。また、特定のビジネスアプリケーションが一部のデバイスで動作しないなど、業務の遂行に支障をきたすケースも考えられます。

リスク5:紛失時のデータ保護が困難になる

個人デバイスが紛失や盗難に遭った場合、企業データの保護が非常に困難になります。企業が管理する端末であれば、リモートワイプなどの対策を講じることができますが、個人デバイスの場合はそうした対応が遅れがちです。また、個人のプライバシーへの配慮から、企業が強制的にデータを削除することも難しくなります。

以上のリスクを考慮すると、個人デバイスを社用携帯として利用することには慎重になる必要があります。もちろん、適切なポリシーとツールを導入することで、これらのリスクを軽減することは可能です。例えば、MDM(モバイル端末管理)やMAM(モバイルアプリケーション管理)といった仕組みの導入、厳格なセキュリティポリシーの策定、従業員への定期的な教育などが効果的です。

3. 仕事用スマホの選び方:重要な機能とポイント

仕事用スマホを導入する際、適切な機種を選択することが非常に重要です。業務効率の向上やセキュリティの確保、コスト管理など、さまざまな観点から検討する必要があります。ここでは、仕事用スマホを選ぶ際に注目すべき重要な機能とポイントについて詳しく見ていきましょう。

バッテリー持続時間

仕事用スマホにとって、バッテリーの持続時間は極めて重要な要素です。長時間の外出や出張時でも、充電の心配なく使用できることが理想的です。

ポイント

一日中安心して使用できるバッテリー性能は、業務の連続性と効率性を確保する上で欠かせません。以下のポイントを確認しましょう。

- 十分なバッテリー容量

- 急速充電機能の有無

- バッテリー交換の容易さ

セキュリティ機能

企業データを保護するため、高度なセキュリティ機能は必須です。最新の認証技術やデータ保護機能を備えたスマホを選ぶことで、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

ポイント

デバイスの紛失や盗難時に企業情報を守るためには、以下のような機能を備えているデバイスが望ましいでしょう。

- 生体認証(指紋認証、顔認証など)

- データ暗号化

- リモートロックやワイプ機能

防水・防塵性能

業務環境によっては、耐久性も重要な選択基準となります。特に外勤が多い職種や、過酷な環境下での使用が想定される場合は、高い防水・防塵性能が求められます。

ポイント

厳しい環境での仕様を想定している場合は、以下のような性能を備えたスマホを選定しましょう。

- 十分な防水・防塵性能

- MIL規格準拠の耐衝撃性能

- 画面の強度

処理能力

業務アプリケーションをストレスなく動作させるためには、十分な処理能力が必要です。高性能なプロセッサとメモリを搭載したスマホを選ぶことで、業務効率を大幅に向上させることができます。

ポイント

例えば、複数のアプリを同時に使用した場合でもスムーズな操作を実現したい場合は、以下の項目のスペックが高いスマホを選びましょう。

- プロセッサの性能

- RAM容量

- 内部ストレージ容量

コストパフォーマンス

仕事用スマホの選定では、初期費用だけでなく、運用コストも含めた総合的なコストパフォーマンスを考慮することが重要です。高機能な最新モデルが必ずしも最適とは限りません。

ポイント

以下のような要素を検討し、企業規模や業務内容に応じて、最適なバランスを見出すことが大切です。

- 端末の購入価格

- 通信プランの費用

- 保守・サポート費用

- 耐用年数

以上の5つのポイントを総合的に検討することで、自社に最適な仕事用スマホを選定することができます。ただし、これらの要素の重要度は業種や業務内容によって異なる場合があります。

例えば、営業職であればバッテリー持続時間や防水性能が特に重要になる一方、データ分析を主な業務とする場合は処理速度が最優先されるなど、スマホに求める性能に違いがあるはずです。

4. 仕事用スマホを導入するなら、IVRの活用も検討を

仕事用スマホの選定にあたっては、まず自社の業務形態や従業員のニーズを十分に分析し、優先すべき機能や性能を明確にすることが重要です。その上で、本記事で紹介したポイントを参考に、最適な機種を選んでいくことをおすすめします。

また、従業員の個人デバイスを活用する「BYOD」にはリスクも潜んでいるため、この方式を採用する場合は、必ず回避策を講じるようにしましょう。

なお、会社がデバイスを支給するにせよ、BYOD方式を採用するにせよ、仕事用スマホの導入は「従業員が常に電話を受けられる状態にする」ということです。そのため、業務負担を増加させてしまうケースも考えられます。

そこでおすすめなのが、IVR(自動音声応答システム)の導入です。IVRは代表電話の受付・取次ぎを自動化できるため、従業員は「自分が出るべき電話」にだけ対応すればよい環境を実現できます。もちろん、IVRによる自動転送先として、スマホを設定することも可能です。

業務効率を高める目的で仕事用スマホを導入したものの「不要な電話対応や取次ぎで逆効果になった」といったことが起こらないよう、ぜひIVRの活用も検討してみてください。

IVRの仕組みや機能については以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。

IVRを導入するなら「DXでんわ」がおすすめ

メディアリンクが提供する「DXでんわ」は、代表電話の受付・取次ぎを自動化するIVRです。このツールを活用することで、例えば「会社の代表電話にIVRを導入し、各従業員のスマホに自動転送する」「従業員のスマホにIVRを導入し、営業時間外には本社に転送する」などの運用が可能になります。

このほか、下記の機能を標準搭載しているため、企業における電話業務の効率化に大きく貢献します。

- 通話内容を録音・文字起こしする機能

- ビジネスチャットへの通知機能

- 多言語対応機能(約40言語)

- SMS送信機能

DXでんわは、従業員が本来対応すべき電話にだけ集中できる環境をつくるツールです。ご興味のある方は、ぜひ以下のページより詳細をご確認ください。

関連記事

あふれ呼とは?発生原因や対策方法を解説

営業時間外の電話にどう対応する?負担のない対応策を解説

通話録音は有効なカスハラ対策!導入メリットや違法性を解説

【個人事業主必見】おすすめ電話代行サービス4選!活用のメリットや選び方を解説

【法人向け】電話回線の種類と選び方:アナログ回線・光回線・IP回線を比較

コールセンターの通話録音は違法?開示義務や保存期間の法的ルールとは

休みの日でも電話対応は必要?適切な伝え方と緊急時の対処法

電話代行サービスの転送とは?仕組みと料金、その他の転送方法まで解説

ビジネスシーンの電話転送:複数の転送方法を網羅的に解説!