代表電話とは?

導入のメリット・デメリットと効率化の方法を解説

UPDATE :

企業活動において長年重要な役割を果たしてきた代表電話。デジタル化が進む今でも、その価値は変わりません。

本記事では、代表電話の役割から導入を判断するために押さえておきたいメリット・デメリット、さらに電話対応を効率化する方法まで解説します。

目次

1. 代表電話とは?

代表電話とは、企業や組織の窓口となる主要な電話番号のことで、外部からの問い合わせを統括して受ける役割を担っています。名刺やWevサイト、会社案内などに掲載され、顧客や取引先が最初に連絡する手段として広く利用されています。

代表電話には市外局番から始まる番号を使用するのが一般的ですが、法人が固定電話番号を取得する方法としては、NTT加入電話や光IP電話など、いくつかのサービスが考えられます。番号の取得方法やサービスを選ぶポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

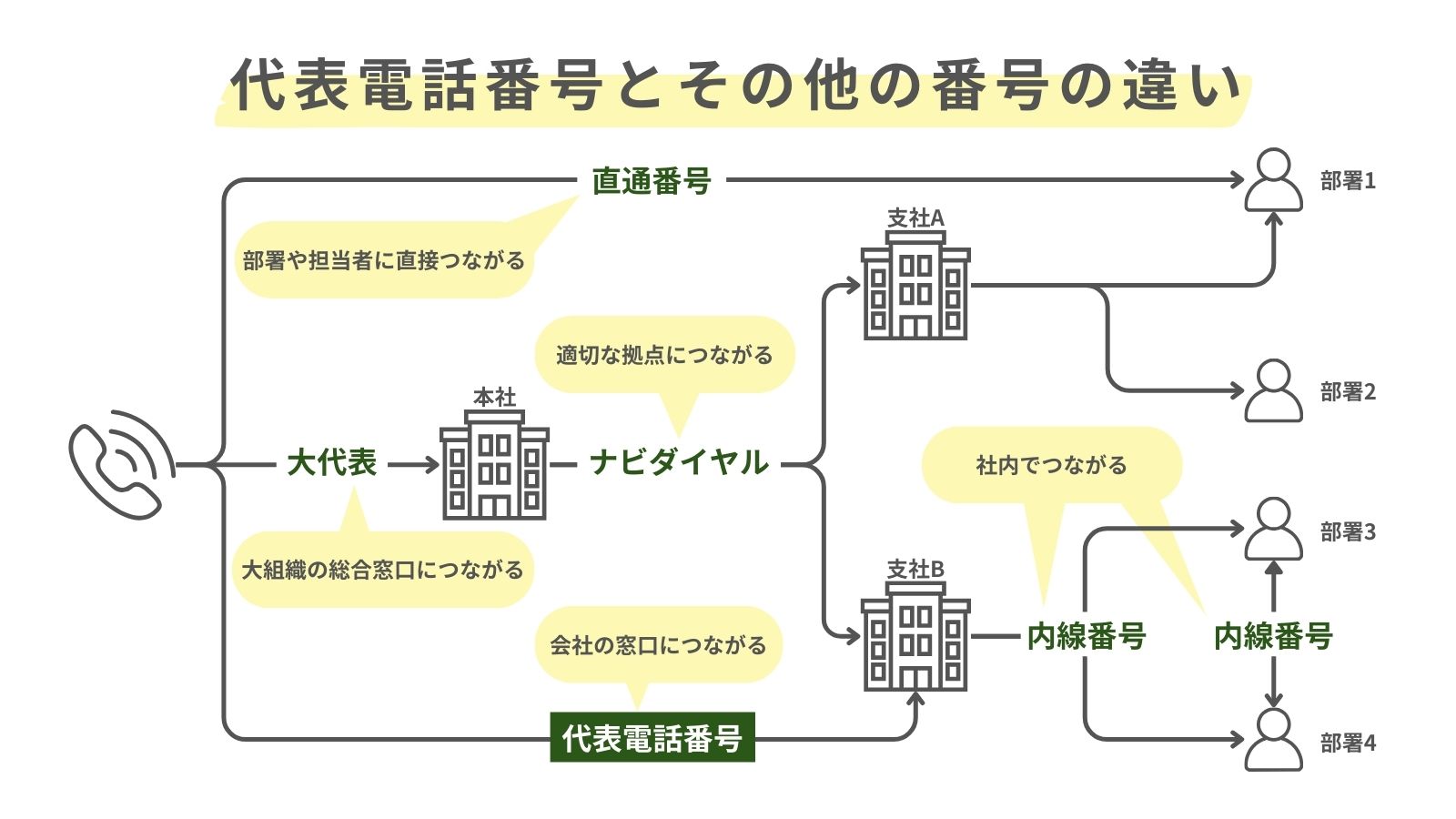

ここからは、代表電話の特徴をより明確に理解できるよう、その他の電話番号との違いを解説していきます。

直通番号との違い

直通番号は、部署や担当者に直接つながる電話番号です。代表電話を経由せずに目的の相手と直接連絡が取れるため、頻繁にやり取りがある取引先との連絡に適しています。代表電話は一元管理される総合窓口であるのに対し、直通番号は個別の連絡手段という点が大きな違いです。

内線番号との違い

内線番号は社内での連絡用に使用される番号です。通常2〜4桁程度の短い番号で、社内の電話機同士を結びます。代表電話が外部との窓口であるのに対し、内線番号は社内のコミュニケーション手段として機能する点が異なります。

フリーダイヤルとの違い

フリーダイヤルは発信者の通話料金が無料となる電話番号です。「0120」で始まる番号が代表的で、主にカスタマーサービスや問い合わせ窓口用に使用されます。代表電話は発信者が通話料を負担する一般的な固定電話番号であるのに対し、フリーダイヤルは企業側が通話料を全額負担することで顧客の問い合わせハードルを下げる番号である点が特徴です。

ナビダイヤルとの違い

ナビダイヤルは「0570」で始まる電話番号で、一つの電話番号で複数の拠点に着信を振り分けることができます。代表電話が単一の窓口であるのに対し、ナビダイヤルは地理的に分散した複数の窓口を一つの番号で管理できる点が特徴です。

ナビダイヤルを利用するメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

大代表との違い

大代表は複数の代表番号を持つ大規模な組織で使用される、最も上位の代表電話番号です。主に官公庁や大企業で見られ、組織全体の総合的な受付窓口として機能します。一般的な代表電話は組織の主要な受付窓口であるのに対し、大代表はさらに広範囲の組織全体を統括する最上位の窓口という位置づけになります。

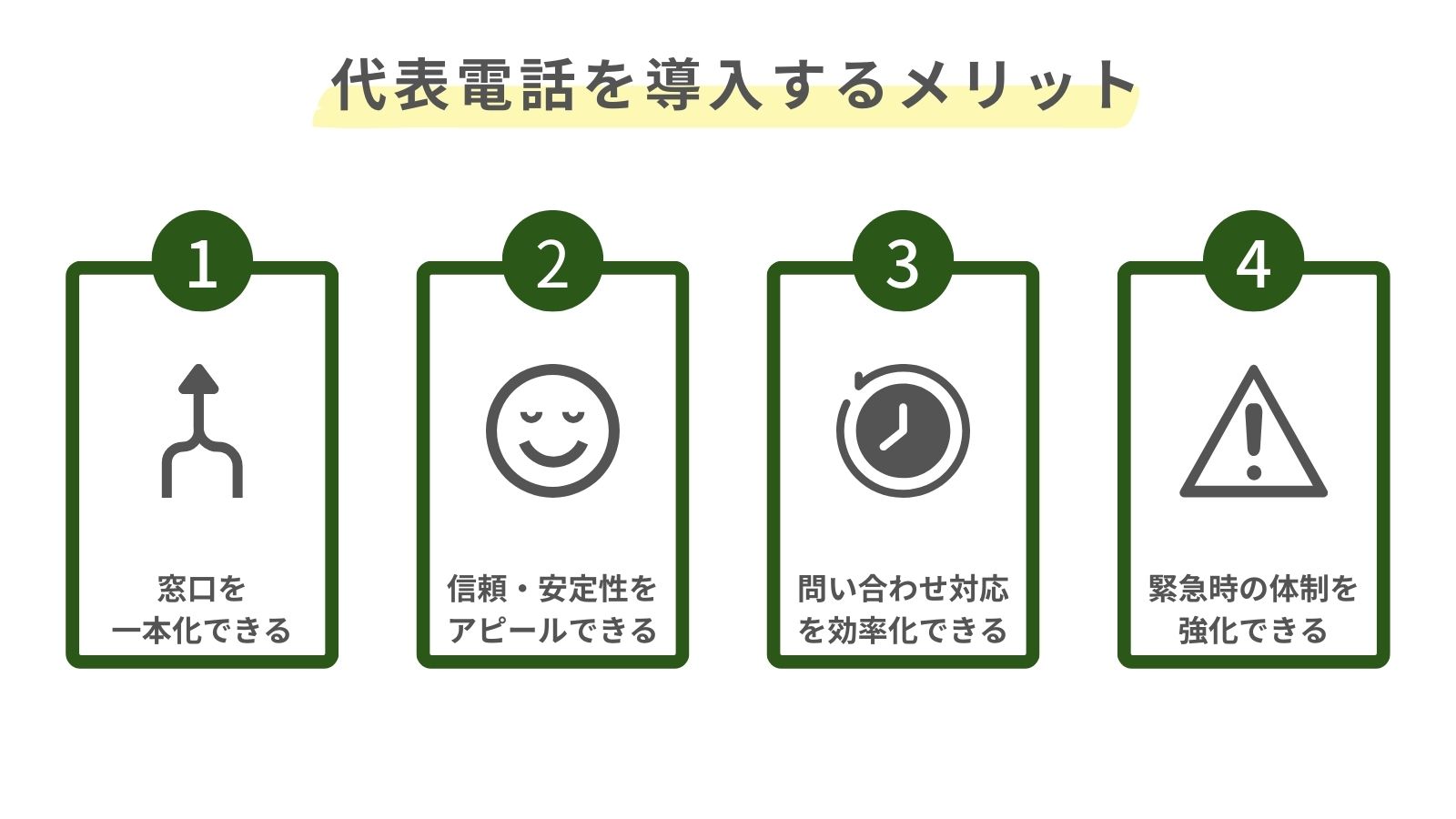

2. 代表電話を導入するメリット

デジタル技術が進化した今日でも、代表電話を導入することで企業は多くのメリットを得られます。ここでは代表電話がもたらす価値について見ていきましょう。

外部からの問い合わせ窓口を一本化できる

代表電話は、取引先や顧客からのあらゆる連絡を受け付ける総合窓口として機能します。そのため、商談の問い合わせから製品に関する質問、サービスへの要望まで、幅広い用件に対する最初の接点として活用できます。また、不在時の伝言預かりや折り返し連絡の手配なども効率的に行えるようになります。

企業としての信頼性と安定性をアピールできる

固定の代表電話番号を持つことで、企業の安定性や継続性を示す重要な指標を獲得できます。特に新規の取引開始時には、固定電話の有無が企業の信用度を高める材料となります。個人の携帯電話やメールアドレスだけでなく、組織としての連絡先を提示することで、顧客や取引先に「きちんとした会社」という印象を与えることができます。

企業の公式連絡先としてブランド認知を高められる

代表電話番号は、企業の公式な識別子として機能します。具体的には、名刺やWebサイト、会社案内などに代表番号を掲載することで、企業の公式な連絡先としての認知を広げられます。同業他社や類似名称の企業との差別化にも役立ち、企業としてのブランドアイデンティティ強化にも貢献します。また、自社から取引先へ電話をかけた際に、相手側が「どの会社からの電話か」をすぐに判別できるため、コミュニケーションの円滑化も期待できます。

社内の問い合わせ対応を効率化できる

代表電話の導入により、組織内での問い合わせフローを最適化できます。適切な部署や担当者に振り分ける中継点を設けることで、問い合わせの取りこぼしを防ぎ、対応の質を均一に保てるようになります。また、顧客対応のノウハウやよくある質問への対応方法を蓄積・共有する仕組みとしても活用可能です。

緊急時の連絡体制を強化できる

代表電話は、災害や事故など緊急事態発生時における重要な連絡窓口にもなります。例えば、システムトラブルでメールが使えない状況や、特定の担当者が不在の場合でも、組織として確実に連絡を受け取ることができます。

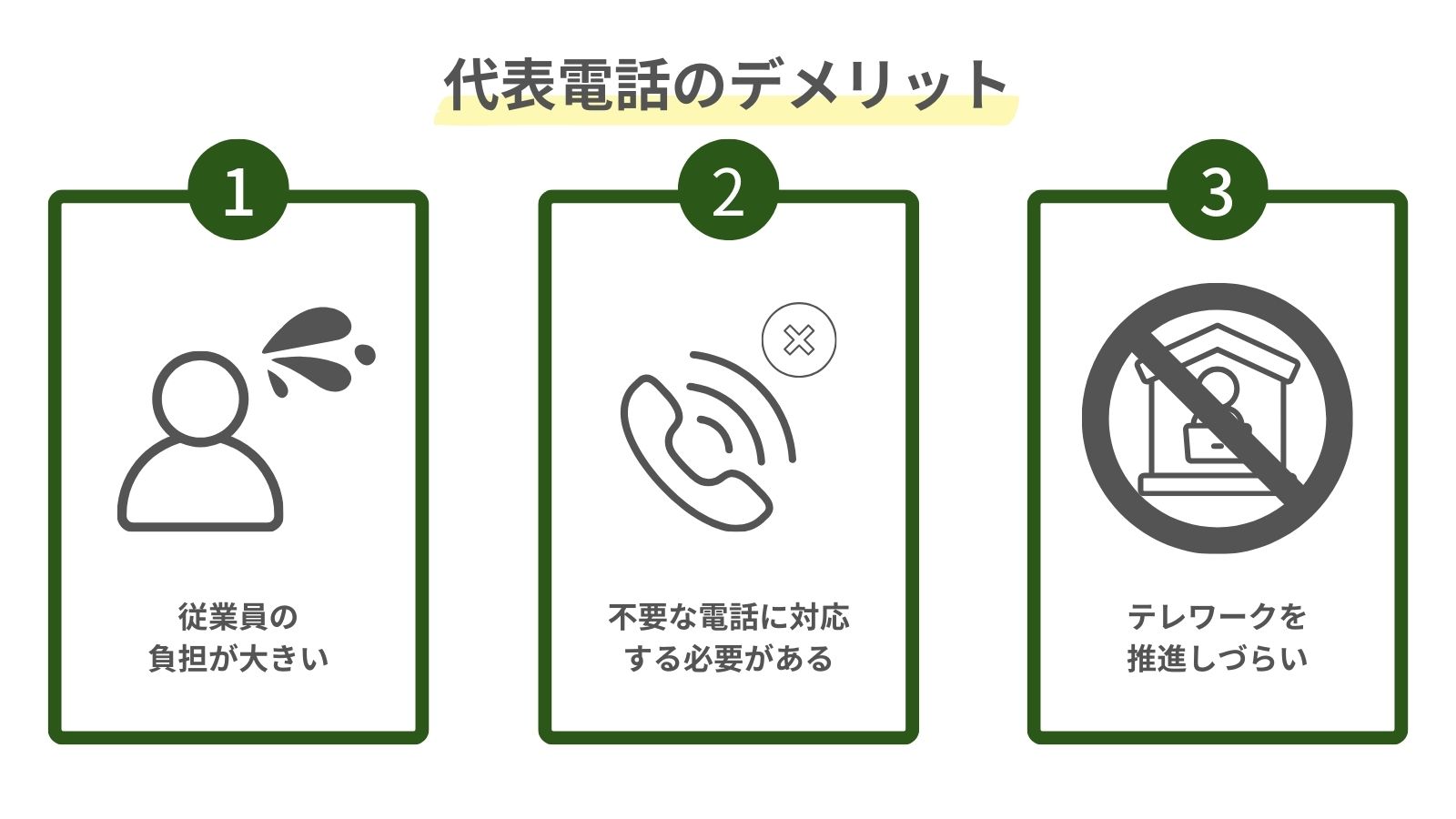

3. 代表電話のデメリット

代表電話には多くのメリットがある一方で、運用に関する課題も存在します。以下の記事で解説しているように、代表電話のデメリットを解消するために固定電話そのものを廃止する企業も増えています。

以下では、代表電話を設置することで生じる主なデメリットについて見ていきましょう。

電話対応を行う従業員の負担が大きい

代表電話の運用では、電話対応担当者の負担が大きな課題となります。例えば、以下のような煩雑な業務が発生します。

- 受電した電話の一次対応

- 適切な部署や担当者への取次ぎ

- 担当者不在時の伝言メモ作成

特に繁忙期や急な問い合わせが集中する時間帯には、本来の業務を中断して電話対応に追われることも少なくありません。また、顧客からの複雑な問い合わせに対しては丁寧な応対と正確な情報伝達が求められるため、電話対応担当者にはビジネスマナーやコミュニケーションスキルも必要です。

以下の記事では電話対応のマナーやコツを網羅的に紹介していますので、詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

不要な電話に対応しなければならない

代表電話を公開していると、自社にとって必要性の低い電話にも対応せざるを得なくなります。特に自社が求めていない営業電話は、貴重な業務時間を奪う要因のひとつです。製品やサービスの売り込み、アンケート調査、勧誘などに従業員の時間が割かれ、業務効率が低下してしまうケースは少なくありません。また、断りにくい営業電話に長時間対応せざるを得ない場合もあり、精神的な負担も増加します。

営業電話の断り方については以下の記事で解説しています。興味のある方は、ぜひご覧ください。

テレワークを推進しづらい

代表電話の存在は、テレワーク推進の障壁となることがあります。従来型の代表電話システムではオフィスに設置された固定電話での応対が基本となるため、電話対応のために出社が必要になり、電話対応が可能な従業員に負担が集中するといった問題が生じます。また、代表電話による連絡のやり取りを前提とした業務フローは、場所や時間にとらわれないテレワークの利点を十分に活かせない要因にもなります。

以上のようなデメリットを回避するために、代表電話を維持しつつデジタルツールへの移行で効率化を図る企業も増えています。詳しくは後述しますが、IVR(自動音声応答システム)を導入することで電話の一次対応や取次ぎといった煩雑な業務を自動化できるため、代表電話のメリットを保ちながら負担軽減を図ることができます。

実際にIVRを導入し、従業員による電話対応件数を9割削減した企業もあります。この企業では電話の受付と取次ぎを自動化しつつ、不要な営業電話をシャットアウトしたことで、従業員が本来の業務に集中できる環境を実現しました。詳しくは以下のページでご紹介していますので、IVRの導入効果について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

90%の電話対応を削減! 本来の業務に集中できる環境へ

4. 代表電話のメリットを維持し、デメリットを解消する方法

代表電話のデメリットを解消しながら、そのメリットを最大限に活かす方法があります。ここでは、代表電話対応の効率化と負担軽減を実現する2つの方法をご紹介します。

方法1:電話代行サービスを利用する

電話代行サービスは、企業の代表電話機能を外部の専門業者に委託できるサービスです。専門のオペレーターが一次対応から担当者への取次ぎ、伝言メモ作成まで行うため、社内スタッフは本来の業務に集中できるようになります。

また、営業電話などの不要な問い合わせに対しても、電話代行サービスのオペレーターが適切に対応してくれます。事前に対応方針を決めておけば、必要性の低い電話は効率的に切り上げ、重要な問い合わせのみを社内に取り次ぐといった運用も可能です。

さらに、オフィスに誰もいない状況でも代表電話としての機能が維持されるため、在宅勤務も推進しやすくなります。24時間365日対応可能なサービスもあり、時間外の電話対応の課題も同時に解決できます。

ただし、代行してくれる範囲や対応可能な時間帯はサービスによって異なるほか、内容によってはオプション料金がかかることも多いため、利用の際は慎重に確認することをおすすめします。

以下の記事では、各社の電話代行サービスを比較しつつ、それぞれの特徴をご紹介しています。サービス選びのポイントも解説していますので、詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。

方法2:IVR(自動音声応答システム)を活用する

IVRは、音声ガイダンスによる自動応答とプッシュボタン操作による用件の振り分けで、適切な部署や担当者に電話を自動転送するシステムです。このシステムを導入することで、人による電話対応の負担を大きく削減できます。電話の一次受付を自動化し、用件に応じて適切な部署や担当者に自動転送することで、取次ぎ業務から従業員を解放します。

また、不要な営業電話への対応も効率化できます。例えば、「営業目的のお電話は受け付けておりません」「営業のお電話はお問い合わせフォームからお送りください」のように案内することで、従業員が対応する必要がなくなります。また、よくある質問に対する回答を自動音声で提供することで、単純な問い合わせに人が対応する時間を削減できます。

さらに、転送先を担当者の携帯電話に設定すればオフィスの固定電話でなくとも代表電話の機能を維持できるため、テレワーク推進の観点でもIVRは大きなメリットをもたらします。クラウド型のIVRサービスであれば、社内のどこからでも設定変更や管理が可能なため、柔軟な働き方を実現できます。

いずれの方法も、代表電話という窓口を維持しながら運用面でのデメリットを解消することができます。以下の記事では電話代行サービスとIVRを「料金」や「品質」など複数の観点で比較していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

5. 代表電話対応の負担軽減・効率化なら「DXでんわ」がおすすめ

メディアリンクが提供する「DXでんわ」は、企業における代表電話対応の大幅な効率化を実現するIVRサービスです。電話の一次対応・用件の振り分け・転送を自動化するのはもちろん、以下のようなオフィスにおける電話対応に役立つ機能を備えています。

- 相手の電話にショートメッセージを送れるSMS送信機能

- 相手に吹き込んでもらったメッセージを自動で録音・AIがテキスト要約する機能

- 着信があると関係者に自動通知する機能(メールやチャットツールと連携可)

- 約40の言語で音声を作成できる多言語対応機能

- 生の録音ではなくテキスト入力で対応できる音声作成機能

また、誰にでも簡単に操作できるシンプルな管理画面を備えており、導入時も専任チームが丁寧にサポートするため、IVRの導入経験がなくても安心してご利用いただけます。

「DXでんわ」は企業における電話対応を効率化し、従業員の方が本来の業務に集中できる環境をつくるツールです。興味のある方は、ぜひ以下のページより詳細をご確認ください。

関連記事

固定電話をスマホで受けるには?転送方法選びのポイントも解説

会社に通話録音を導入する5つのメリットと4つの手段

電話を取ったら自動音声だった!安全性と出てしまった場合の対処法

+から始まる電話番号は危険?安全な対処法を解説!

カスハラは通報していい!警察や行政への通報・相談基準を解説

電話転送サービスとは?できること・メリット・選び方を解説

コールセンターのカスハラ事例と対策:現場での対応ポイント

代表電話対応をテレワークで実現する6つの方法:課題と具体的な解決策

葬儀社DXの進め方とは?役立つツールや推進事例も紹介