固定電話の留守電機能を使った録音方法とは?

メリットや注意点も

UPDATE :

ビジネスシーンにおける固定電話の留守電機能は、不在時の電話対応に欠かせないツールとなっています。

本記事では、留守電機能を使用するための具体的な方法から、業務でのさまざまなメリット、そして運用時の注意点まで、実践的な観点から分かりやすく解説します。

目次

1. 留守電とは

留守電とは、不在時の電話応対を自動化し、発信者からのメッセージを確実に記録する機能です。特に固定電話での留守電機能は、オフィスや店舗などでの業務連絡や顧客対応において欠かせないツールとなっています。

発信者が残したメッセージはデジタルデータとして保存され、必要なタイミングで何度でも再生して確認することができます。これにより、重要な用件の聞き漏らしを防ぎ、正確な情報伝達を実現します。

近年はデジタル方式やクラウド型のシステムなど、ビジネスニーズに応じた多様な選択肢が提供されています。

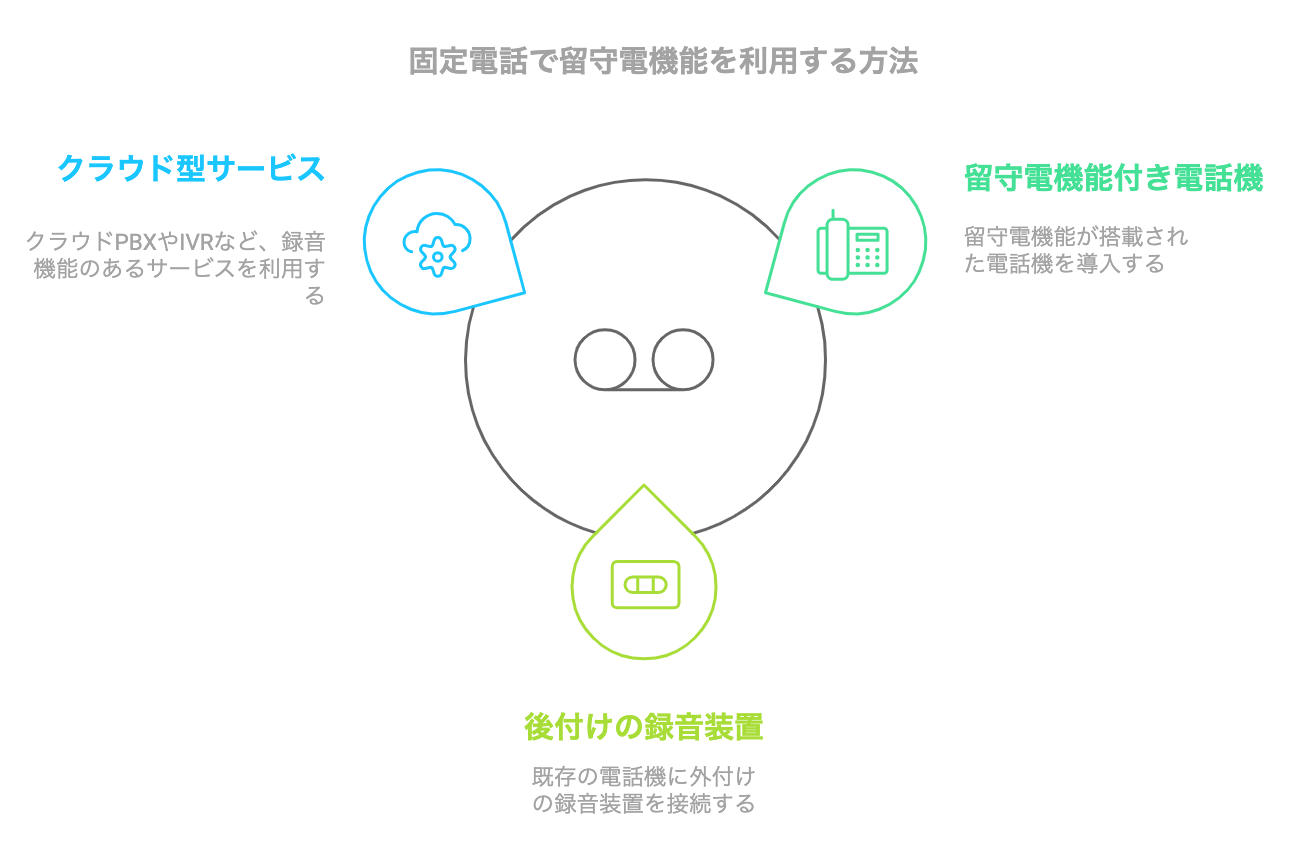

2. 固定電話で留守電機能を使う3つの方法

固定電話で留守電機能を活用する方法は、主に3つあります。各方法の特徴とポイントを見ていきましょう。

留守電機能付き電話機を使用する

最も一般的な方法は、はじめから留守電機能が搭載された電話機を導入することです。NTTやパナソニック、NECなど、主要メーカーからさまざまなビジネスフォンが販売されています。メッセージの保存容量は機種により異なりますが、一般的に数分から数十分程度の録音が可能です。

既存の電話機に録音装置を後付けする

すでに使用している電話機を活かして録音機能を追加したい場合は、外付けの録音装置を接続する方法が有効です。この方法のメリットは、既存の電話機を買い替える必要がなく、初期コストを抑えられる点にあります。また、録音装置側で保存容量や録音品質を選択できるため、用途に応じた柔軟な運用が可能になります。

クラウド型録音サービスを利用する

クラウドサービスの録音機能を活用する方法もあります。例えば、クラウドPBXに付帯する留守電機能や、IVR(自動音声応答システム)の音声録音機能など、業務規模や用途に応じたさまざまなサービスが提供されています。これらのサービスでは録音データをクラウド上に保存します。時間や場所を問わずメッセージを確認できる上、複数拠点での情報共有も容易です。

【補足】各方法の比較

それぞれの方法の特徴を整理してみましょう。留守電機能付き電話機は初期費用が比較的高めですが、月額料金は不要です。後付け録音装置は新たにビジネスフォンを導入するより初期費用を抑えられる一方、設置に若干の手間がかかります。クラウド型サービスの場合は月額利用料が発生しますが、機能の追加や容量の拡張が柔軟に行えるという特徴があります。

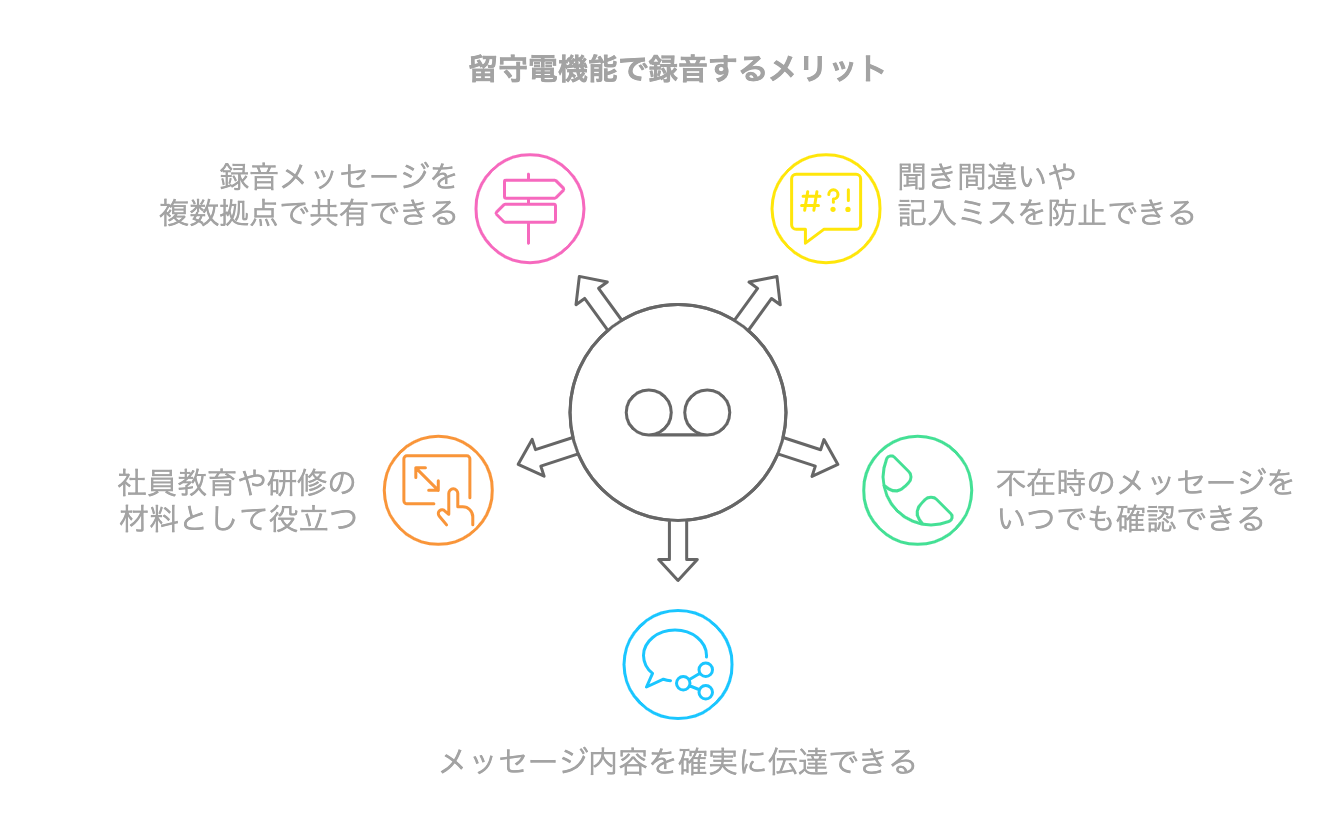

3. 留守電機能で録音するメリット

固定電話での留守電機能の活用は、ビジネスにおける電話対応の質を向上させます。特に、発信者が残すメッセージを確実に記録・保存することで、さまざまなビジネスシーンでメリットを発揮します。具体的にどのような効果が得られるのか、詳しく見ていきましょう。

聞き間違いや記入ミスを防止できる

顧客からの具体的な要望や製品に関する問い合わせ内容を発信者の声のまま記録することができます。これにより、メモを取る際に起こりがちな聞き間違いや記入ミスを防ぎ、より正確な情報の記録が可能になります。特に数値や固有名詞が含まれる場合は重要なソースとなります。

不在時の連絡内容をいつでもどこでも確認できる

急ぎの注文や納期の変更など、重要度の高い連絡内容を外出先からでも確認することができます。録音されたメッセージは必要に応じて何度でも再生できるため、移動中や会議の合間など、都合の良いタイミングで内容を把握できます。これにより、重要な連絡への迅速な対応が可能になります。

メッセージ内容の確実な伝達につながる

不在時に受けた連絡内容を、録音データとして関係者に共有できます。メッセージを受けた担当者が口頭で内容を伝える場合と比べ、発信者の意図や言葉のニュアンスまで正確に伝えることが可能です。これにより、情報伝達における誤解や行き違いを最小限に抑えることができます。

社員教育や研修に活用できる

実際の電話応対の事例として、録音されたメッセージを社員教育に活用することができます。特に、お客様からの要望や苦情の具体的な言い回しを知ることで、より効果的な対応方法を学ぶことができます。また、よくある問い合わせのパターンを把握する材料として活用することにより、応対品質の向上にも役立てられます。

複数拠点でのメッセージ共有が可能になる

支店や営業所など、複数の拠点で録音データを共有することで、組織全体での情報管理が効率化されます。特にクラウド型のサービスを利用する場合、録音されたメッセージにリアルタイムでアクセスできるため、迅速な情報共有と対応が可能になります。

4. 留守電機能で録音する際の注意点

留守電機能での録音は便利ですが、効果的に活用するためには注意すべき点もあります。特にビジネスでの利用においてはメッセージデータの管理面で注意が必要です。主な注意点は以下のとおりです。

データの管理に手間がかかる

録音されたメッセージには保存期間や容量の制限があります。特に留守電機能付き電話機や後付け録音装置では保存できるメッセージ数や録音時間に上限があるため、放置すると新たなメッセージが録音できなくなる可能性があります。常に最新の録音データを記録・活用できるよう、定期的な確認と不要データの削除が必要です。

情報漏洩のリスクがある

録音されたメッセージには、取引先や顧客の重要な情報が含まれる場合があります。そのため、データの取り扱いには十分な注意が必要です。特に、メッセージの再生や削除の権限を適切に管理し、不正なアクセスや情報漏洩を防ぐための対策を講じる必要があります。また、従業員の退職時のアカウント管理や、データへのアクセス履歴の確認など、セキュリティ面での継続的な監視も重要になってきます。

5. 「DXでんわ」なら録音だけでなく“テキスト要約”も可能

今回は、固定電話で留守電機能を利用する方法と、録音のメリットや注意点をご紹介しました。正確で円滑な顧客対応を行うために、ぜひ留守電機能による録音を有効活用してください。

なお、電話相手に吹き込んでもらった用件を確認する手段は「音声」だけではありません。メディアリンクが提供するIVR「DXでんわ」は用件を音声データ化するだけでなく、テキスト化して要約する機能も備えています。そのため、一から音声を聞き返す手間が省け、さらなる業務効率化が実現します。

加えて、着信があると要約された用件とともに関係者に自動通知されるため、情報を共有する手間もかかりません。自動受付を可能にする「DXでんわ」を導入することで、従来は人が行っていた「電話に出る・担当者の在席状況を確認する・不在を伝える・用件を預かる・共有する」という一連の作業をゼロにすることができます。

「DXでんわ」の詳細は以下のページで詳しくご紹介していますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

関連記事

コールセンターにIVRを導入するメリットとは?役立つ機能や導入事例も紹介

内線電話のかけ方とマナーを解説!外からスマホでかける方法も

コールセンターの魔法の言葉:信頼を築く5つのマジックフレーズ群

フリーダイヤルは転送できる!携帯・スマホで受信する2つの方法

+から始まる電話番号は危険?安全な対処法を解説!

問い合わせ内容の分析方法とは?データ収集から分析手法まで解説

葬儀社DXの進め方とは?役立つツールや推進事例も紹介

電話自動応答システムとは?電話対応を自動化するメリットや注意点を解説!

通話録音は違法?企業が知っておくべき法的ルールと実施ポイント