代表電話は誰が出るべき?

効率化と負担軽減のポイントを解説

代表電話対応は、多くの企業で特定の従業員に負担が集中する傾向にあります。新入社員やバックオフィス部門の社員が担当することが多いものの、業務効率の低下やメンタルヘルスの悪化といった問題も。

本記事では、代表電話対応の現状と課題を整理し、負担を軽減するための具体的な方法をご紹介します。

目次

1. 代表電話対応を任されやすい従業員

企業の代表電話対応は組織の顔となる重要な業務です。しかし、多くの企業では特定の従業員層に偏って任される傾向があります。なぜ特定の従業員が対応することになるのか、その実態と背景について見ていきましょう。

新入社員

代表電話対応は新入社員が最初に任されることの多い業務の一つです。これには「社会人としての基本的なビジネスマナーを身につけてもらう」という教育的な意図が込められています。電話応対を通じて、言葉遣いや気配り、社内の部署構成の理解などを学ぶことができるためです。

バックオフィス部門

総務部や管理部といったバックオフィス部門の従業員も、代表電話対応を担当することが一般的です。これらの部門は社内のさまざまな情報が集まる場所であり、適切な部署への取り次ぎがしやすい立場にあります。また、社内外の問い合わせ対応が本来の業務の一部であることも、代表電話の対応を任される理由の一つです。

事務職員

事務職の従業員も代表電話対応を任されることが多い層です。デスクワークが中心で着席時間が長いこと、社内の業務フローを把握していることなどが理由として挙げられます。また、営業職などと比べて外出の機会が少ないことも、電話応対担当として選ばれやすい要因となっています。

このように、代表電話対応は特定の従業員層に集中する傾向があります。こうした課題を解消する目的で代表電話の廃止を検討する企業も増えていますが、代表電話の存在は依然としてビジネスにおいて重要な役割を果たしています。以下の記事では代表電話のメリット・デメリットについて解説していますので、興味のある方はご覧ください。

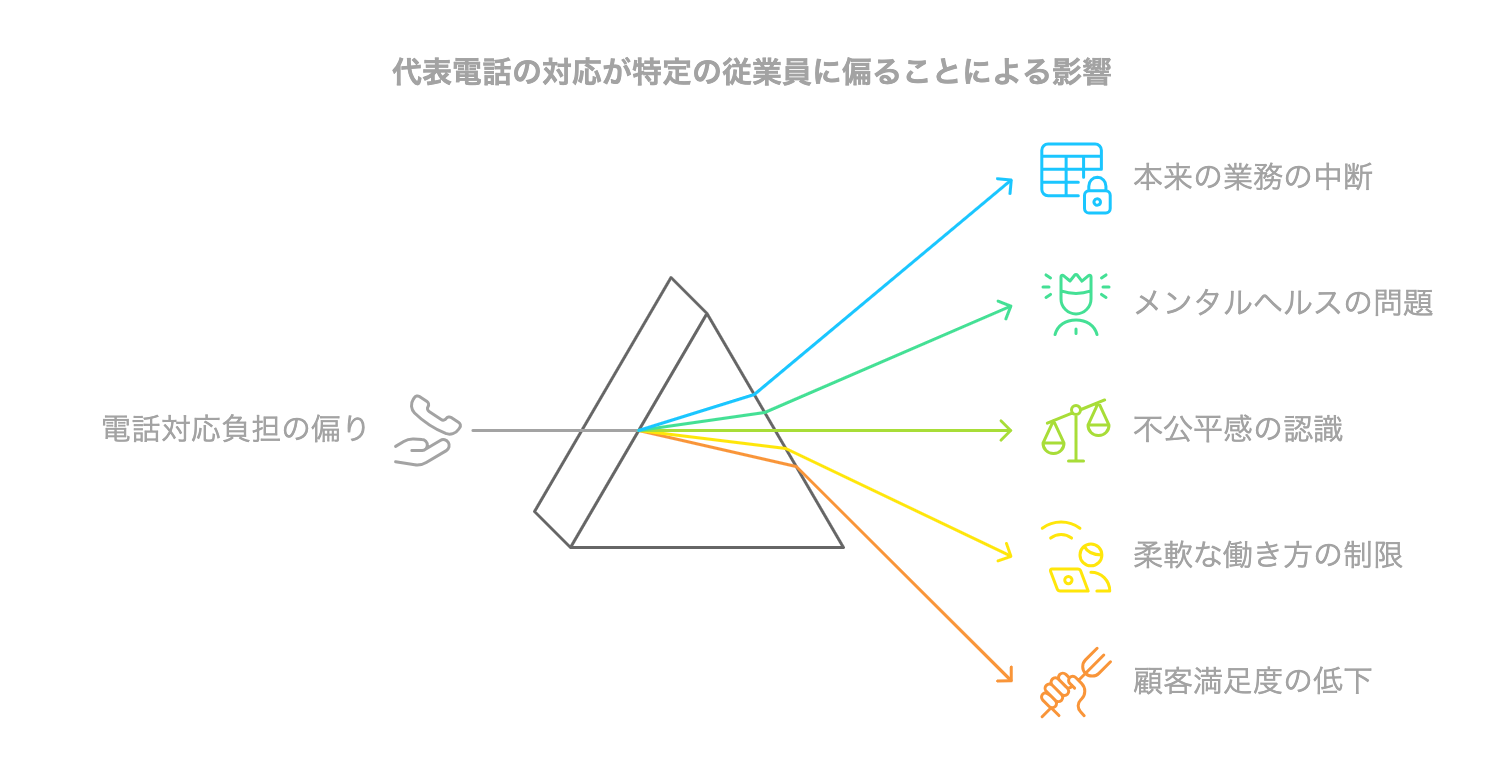

2. 代表電話対応が特定の従業員に偏ることによる影響

代表電話対応を特定の従業員に任せきりにすることは、一見効率的に見えるかもしれません。しかし、この運用方法は組織全体にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。具体的にどのような問題が発生するのか、詳しく見ていきましょう。

本来の業務が中断される

突然の電話対応により、集中を要する業務や締切の迫った作業が中断されてしまいます。特にデスクワークでは、一度中断されると本来の業務に戻るまでに時間がかかり、作業効率が大きく低下します。また、電話の内容によってはその後の確認作業や伝言の処理なども発生するため、業務の中断が想定以上に長引くこともあります。

メンタルヘルスが悪化する

常に電話に備えなければならない状態は、従業員にとって精神的なストレスとなります。特に、複数の業務を並行して行う必要がある場合、常に緊張状態が続くことになります。また、クレーム対応などの困難な通話が重なると、メンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

部署間の不公平感が生じる

特定の部署や従業員に電話対応が集中すると、「なぜ自分たちばかりが」という不公平感が生まれます。この感情は、部署間の協力関係を損なう原因となりかねません。また、電話対応に追われる部署の業務遅延を他部署がフォローする必要が生じるなど、組織全体の効率低下にもつながります。

柔軟な働き方が制限される

代表電話対応を任されている従業員は、テレワークや外出の機会が制限されがちです。これは、働き方改革が推進される現代において大きな課題となっています。また、急な外出や休暇取得の際の引き継ぎも複雑になり、柔軟な勤務体制の実現を妨げる要因となっています。

顧客満足度が低下する

業務に追われる中での電話対応は、十分な対応品質を確保できない可能性があります。特に、他の業務との掛け持ちによる焦りや疲労は、顧客対応の質に直接影響します。また、適切な部署への取り次ぎが遅れたり、重要な伝言が適切に処理されないといったリスクも高まります。

これらの問題は、組織の生産性や従業員の働きがい、さらには企業イメージにまで影響を及ぼす可能性があるため、企業には対策が求められます。詳しくは本記事の下部でもご紹介しますが、特に効果的なのがIVR(自動音声応答システム)の活用です。IVRの導入で人による電話の受付が不要になるため、上記のような課題を一気に解決できます。

3. 代表電話には誰が出るべきなのか?

特定の従業員に負担が集中することは避けたいものの、代表電話の対応は誰かが担当しなければならない業務です。ここでは、適切な対応者の選び方について考えていきましょう。

特定の従業員への過度な負担は避けるべき

電話対応は組織として取り組むべき業務です。新入社員や事務職員、特定部署の従業員だけに任せきりにするのではなく、組織全体で分担する体制づくりが重要です。部署や役職を超えて協力し合える環境を整えることで、特定の従業員への負担集中を防ぐことができます。

また、電話対応に不慣れな従業員も多いことから、段階的な導入やサポート体制の整備も必要です。例えば、ベテラン社員がサポートしながら指導を行ったり、常時複数人での対応体制を取るなど、状況に応じた配慮が求められます。

新入社員教育としての電話対応の意義

一方で、新入社員に電話対応を任せることには、一定の教育的価値があります。電話対応を通じて、以下のようなビジネススキルを習得することができるためです。

- 基本的なビジネスマナーや言葉遣い

- 社内の組織構造や業務フローの理解

- 状況判断力とコミュニケーション能力

- 優先順位の判断と時間管理能力

ただし、これはあくまでも教育プログラムの一環として位置づけるべきでしょう。新入社員を単なる「電話番」として扱うのではなく、成長機会として適切にサポートすることが重要です。加えて、電話対応に費やす時間を適切に勘案し、他の業務や研修とのバランスを取ることも必要です。

また、理由なく特定の従業員に電話対応を任せ続けたり、強要したりすると「電話ハラスメント(TELハラ)」となる可能性もあるため注意しましょう。電話ハラスメントについては以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

このように、代表電話対応は「誰か特定の人が担当する」という発想ではなく、「組織全体で取り組む」という視点で考えることが大切です。次のセクションでは、具体的な負担軽減の方法について詳しく見ていきましょう。

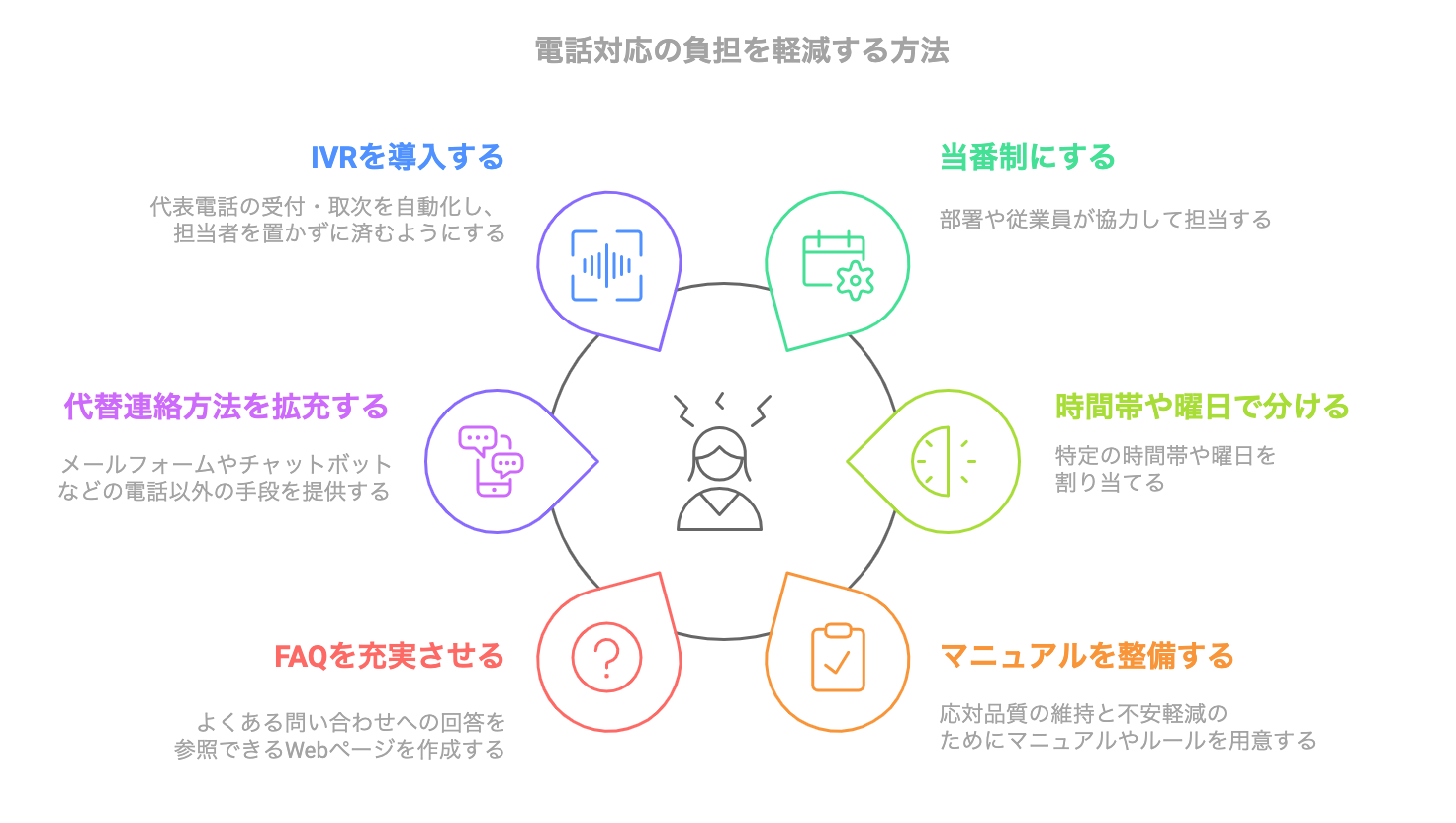

4. 代表電話対応の負担を軽減する方法

代表電話対応の負担を軽減するには、組織的な取り組みとシステム活用の両面からのアプローチが効果的です。具体的な施策について見ていきましょう。

負担を分散する工夫を行う

電話対応の負担を組織全体で分散させることは、最も基本的かつ重要な取り組みです。具体的な方法としては、以下の3つが挙げられます。

当番制を導入する

複数の部署または従業員が協力して電話対応を担当する「当番制」は、特定の部署や従業員への負担集中を防ぐ効果的な方法です。例えば、総務部、営業部、企画部などが週単位で担当を交代する方式が一般的です。この際、各部署の繁忙期を考慮してスケジュールを組むことがポイントとなります。

時間帯で担当者を分ける

1日を複数の時間帯に分けて担当者を割り当てることで、一人あたりの負担を減らすことができます。例えば「午前・午後で分ける」「2時間ごとに交代する」など、企業の規模や状況に応じて柔軟に設定できます。特に集中力を要する業務がある従業員は、その時間帯を避けて割り当てるなどの配慮も可能です。

曜日ごとに担当部署を決める

曜日単位での担当制も効果的です。例えば「月曜は総務部」「火曜は営業部」というように、曜日ごとに担当部署を固定することで、部署内での業務調整がしやすくなります。また、定期的な担当日があることで、事前の準備や引き継ぎもスムーズになります。

マニュアルを整備する

電話対応の品質を保ちながら負担を軽減するには、充実したマニュアルの存在が欠かせません。基本的な応対手順、よくある問い合わせとその回答、取り次ぎルールなどを明確に文書化することで、担当者の不安を軽減し、対応時間の短縮にもつながります。

以下の記事では電話対応のマナーやポイントを網羅的にご紹介していますので、新たにマニュアルを作成する場合は参考にしてみてください。

代表電話への入電を減少させる

入電数そのものを減らすアプローチも負担軽減に大きな効果があります。以下のような顧客の自己解決率を高める取り組みの実施や、人が介在せずに済むツールの活用によって、代表電話にかかってくる電話件数を削減することが可能です。

FAQページを充実させる

企業のWebサイトにFAQページを設置し、よくある問い合わせに対する回答をわかりやすく掲載することで、電話での問い合わせを減らすことができます。特に、営業時間や所在地といった基本的な情報は、必ず掲載しておきましょう。

電話以外の問い合わせ手段を拡充する

メールフォームやチャットボットなど、電話以外の問い合わせ手段を整備することで電話への依存度を下げることができます。特にAIチャットボットは定型的な質問への回答を自動化でき、24時間365日の自動応対を可能にするため、電話対応の負担軽減だけでなく、顧客の満足度向上にも貢献します。

なお、チャットボットを導入する場合は、自社ナレッジをデータベース化し、顧客の問い合わせ内容に合わせた最適な回答を生成できる「AItoChat(アイトチャット)」がおすすめです。

IVR(自動音声応答システム)を導入する

IVR(自動音声応答システム)の導入は、電話対応の効率を大きく向上させます。IVRが電話を自動で受け付け、音声ガイダンスを案内し、発信者が用件に応じて番号を選択することで、適切な部署や担当者に電話を転送します。

IVRを導入すれば従業員による電話の一次対応や取り次ぎの必要がなくなるため、いわゆる「代表電話に誰が出るのか問題」を根本から解消することができます。また、営業時間外の案内など、簡単な情報提供であれば自動音声の回答で完結させられる点も大きなメリットです。

5. 代表電話対応を自動化するなら「DXでんわ」がおすすめ!

従業員による電話対応の負担軽減を図る場合は、メディアリンクが提供するIVR「DXでんわ」がおすすめです。代表電話の一次対応・取次ぎを自動化するだけでなく、以下のようなお役立ち機能も備えています。

- 相手に吹き込んでもらったメッセージを自動で録音・テキスト要約する機能

- 着信があると関係者に自動通知する機能(チャットツールやメールと連携可)

- 生の声を録音するのではなくテキスト入力で音声を作成できる機能

- 相手の電話にショートメッセージを送れるSMS送信機能

- 約40の言語に対応できる多言語対応機能

「DXでんわ」の大きな特長のひとつが、これらの機能がオプションではなく標準搭載されていることです。さらに、誰にでも簡単に操作できるシンプルな管理画面を備え、導入時も専任チームが丁寧にサポートするため、IVRの導入経験がなくても安心してご利用いただけます。

いまや代表電話は、必ずしも「誰かが対応しなければならない業務」ではありません。電話対応を効率化し、従業員の方が本来の業務に集中できる環境づくりを推進する場合は、ぜひ「DXでんわ」のご利用をご検討ください。

関連記事

電話アナウンスの例文を一覧で紹介!導入方法や費用も解説

固定電話・代表電話を廃止する会社が増えているって本当?廃止によるメリット・デメリットを解説

ボイスボットとは?仕組みやメリット・デメリット、活用ケースなどをまとめてご紹介!

オフィス電話選びで押さえたい!5つの選定ポイントとは?

IVR認証とは?仕組みと特徴、他の認証方法との違いを徹底解説

複数拠点ワンナンバー化とは?メリットや実現方法を解説

ナビダイヤル(0570番号)とは?利用するメリット・デメリットを解説

自動音声ガイダンスとは?導入メリットや作成方法まで詳しく解説

自治体にIVRを導入するメリットとは?成功事例と導入手順も紹介