電話対応でのカスハラにどう対処する?

7つのステップと5つの対策を解説

電話対応におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)は企業にとって深刻な課題です。従業員のメンタルヘルスに影響を与えるだけでなく、業務効率の低下や離職率の上昇にもつながります。

本記事では、カスハラの定義や特徴を解説しつつ、電話対応の現場で実践できる7つのステップと、組織として講ずべき5つの対策を紹介します。

1. カスタマーハラスメントとは?

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客が従業員に対して行う不当な言動や要求を指します。ここでは、カスハラの基本的な定義と、特に電話対応で発生しやすい6つのタイプについて解説します。

カスタマーハラスメントの定義

カスタマーハラスメントとは、顧客が従業員に対して行う理不尽な要求や暴言、威圧的な態度などの行為を指します。

正当なクレームは商品やサービスの改善につながるものですが、カスハラは社会通念上許容される範囲を超えた言動であり、従業員の精神的・肉体的負担を増大させます。

カスハラとクレームの違いや判断基準について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

なお、カスハラが発生するシーンは「対面」や「電話」などさまざまですが、特に電話においては相手の顔が見えない分、発言がエスカレートすることがあります。本記事の下部でもご紹介しますが、そうした電話によるカスハラの防止にはIVR(自動音声応答システム)が役立ちます。

電話対応で発生しやすいカスハラのタイプ

電話対応は「顔が見えない」という性質上、以下のようなカスハラが発生しやすくなります。適切なカスハラ対策を講じるためにも、電話で発生しうるカスハラのタイプをあらかじめ把握しておきましょう。

- 時間拘束型:長時間にわたって従業員を拘束するタイプです。必要の範囲を超えて長時間電話を続け、業務に支障をきたす行為が該当します。

- リピート型:理不尽な要望を繰り返すタイプです。繰り返し電話をかけ、不合理な要求を行う行為が該当します。

- 暴言型:大きな怒鳴り声をあげたり、侮辱的発言を行ったりするタイプです。「馬鹿」「死ね」などの発言のほか、人格の否定や名誉を毀損する発言が該当します。

- 威嚇・脅迫型:「殺すぞ」のような脅迫的な発言をしたり、反社会的勢力とのつながりをほのめかしたりするなど、従業員を怖がらせるような行為をするタイプです。

- 権威型:権力を振りかざして要求を通そうとしたり、断っても執拗に特別扱いを要求したりするタイプです。文書での謝罪を要求する行為も該当します。

- セクシュアルハラスメント型:性的な発言・行動をするタイプです。執拗に食事やデートに誘う、性的な内容を含む冗談を言うなどの行為が当てはまります。

業務上電話対応を行うシーンはさまざまですが、特にコールセンターで発生しうるカスハラ事例について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

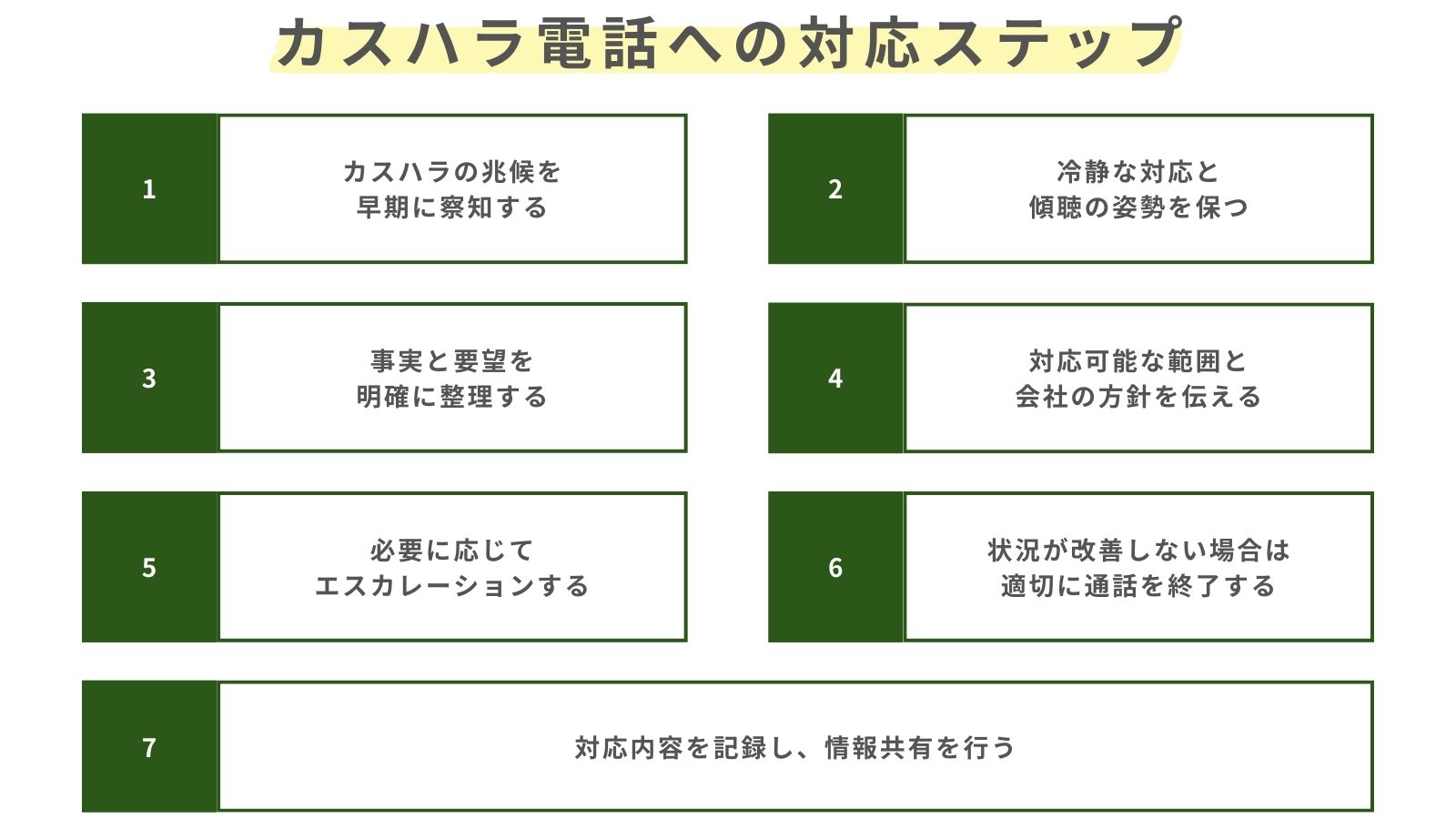

2. 【ステップ別】カスハラ電話への具体的な対応方法

カスハラ電話への対応は、ステップを踏んで冷静に行うことが重要です。ここでは、カスハラ電話を受けた際の初期対応から通話終了までの7つの具体的なステップを解説します。

- ステップ1:カスハラの兆候を早期に察知する

- ステップ2:冷静な対応と傾聴の姿勢を保つ

- ステップ3:事実と要望を明確に整理する

- ステップ4:対応可能な範囲と会社の方針を伝える

- ステップ5:必要に応じてエスカレーションする

- ステップ6:状況が改善しない場合は適切に通話を終了する

- ステップ7:対応内容を記録し、情報共有を行う

ステップ1:カスハラの兆候を早期に察知する

カスハラ対応の第一歩は、早い段階でカスハラの兆候を察知することです。会話の最初から声のトーンが高く、攻撃的な表現が多い場合や、「お前」「あんた」といった敬語ではない言葉遣いをする場合は要注意です。

また、会話の内容に一貫性がなく、話題が次々と変わる場合や、質問に対して回答する前に別の要求を重ねてくる場合も、今後カスハラに発展する可能性がある信号と捉えることができます。

ステップ2:冷静な対応と傾聴の姿勢を保つ

カスハラの兆候を察知したら、次に重要なのは自身の冷静さを保つことです。深呼吸をして感情的にならないよう自分自身をコントロールし、常に穏やかな口調を維持しましょう。

また、「はい、お聞きしております」「ご不便をおかけして申し訳ありません」などの言葉で、相手の話を傾聴している姿勢を伝えることも大切です。相手が一通り話し終えるまで待つことで、「話を聞いてもらえた」という満足感を与えることができます。

なお、この段階では相手の話をメモしておくこともポイントです。

ステップ3:事実と要望を明確に整理する

相手の主張を聞いた後は、内容を整理して事実関係と要望を明確にするステップに進みます。「ご説明いただいた内容を確認させてください」と前置きしてから、相手の主張を要約して伝え返しましょう。

内容を整理する際は、事実と感情、現実的に対応可能な要望と難しい要望を区別することが重要です。相手の主張を整理して伝え返すことで、「理解してもらえた」という安心感を与えることができます。

ステップ4:対応可能な範囲と会社の方針を伝える

事実関係と要望を整理したら、会社として対応可能な範囲と方針を伝えます。個人の判断ではなく「会社の方針」として伝えることで、個人攻撃を避ける効果があります。

このステップでは、曖昧な返答を避け、できること・できないことを明確に伝えることがポイントです。まず、できることから伝え、対応できない内容については理由も添えて丁寧に説明しましょう。

なお、代替案を示すことで事態が改善されることもあります。ただし、現場の判断で示せないことを提案してしまわないように注意しましょう。

ステップ5:必要に応じてエスカレーションする

状況が改善しない、または専門的な判断が必要な場合は、適切にエスカレーションするステップに進みます。「ご要望の件については、担当部署の者からご説明させていただきます」と伝え、相手の了承を得ましょう。

上司や専門担当者にバトンタッチする前に、これまでの経緯を簡潔にまとめ、引き継ぎます。エスカレーションのタイミングは、同じ説明を3回以上繰り返しても理解が得られない場合や、個人への誹謗中傷が続く場合などが目安となります。

ステップ6:状況が改善しない場合は適切に通話を終了する

エスカレーションしても状況が改善せず、建設的な会話が困難な場合は、適切に通話を終了するステップに移ります。「このままでは建設的な解決が難しいため、一度お電話を終了させていただきたいと思います」と明確に伝えましょう。

可能であれば次の対応方法を提案し、「本日のお電話の内容は記録させていただきます」と伝えることも効果的です。終了の際は「これにて失礼いたします」と、きちんと言葉で区切りをつけてから電話を切ることが重要です。

ステップ7:対応内容を記録し、情報共有を行う

カスハラ対応後は、内容を記録し、関係者と情報を共有することが重要です。以下のような事柄を、できるだけ客観的な事実として記録しましょう。

- 日時

- 顧客情報

- 問い合わせ内容

- カスハラと判断した言動

- 対応内容

- 結果

特に深刻なカスハラ行為の場合は、上司への報告を速やかに行います。また、同じ顧客からの再度の問い合わせに備えて、情報を社内で共有しておくことも大切です。記録は今後の対応改善や法的対応が必要になった場合の証拠としても重要な役割を果たします。

3. 組織が講ずべき、電話対応におけるカスハラ対策

カスタマーハラスメントへの対応は、個人の対応力だけでなく組織としての取り組みが不可欠です。ここでは、企業がカスハラから従業員を守るために導入すべき5つの具体的な対策を解説します。

- 対策1:社外に対応方針を周知する

- 対策2:電話対応マニュアルを作成する

- 対策3:社内体制を整備する

- 対策4:通話録音の仕組みを導入する

- 対策5:IVR(自動音声応答システム)を導入する

対策1:社外に対応方針を周知する

カスハラを防止するうえでまず重要なのは、企業のカスハラに対する姿勢を社外に明確に示すことです。Webサイトやお問い合わせ窓口に対応方針を掲載することで、不当なクレームや暴言に対しては毅然とした態度で臨むことを事前に伝えることができます。

また、顧客対応の現場では「正当なクレーム」と「不当なハラスメント」の判断に迷う場面も少なくありません。そのため、あらかじめ社内で共通の判断基準を定めておくことも重要です。こうした基準を対外的にも示すことでも、カスハラの発生リスクを低減させることができます。

対策2:電話対応マニュアルを作成する

カスハラ発生時、個々の従業員の判断ではなく、組織として一貫した対応ができるよう、明確な電話対応マニュアルを整備することが重要です。マニュアルには以下のような内容を具体的に記載しましょう。

- カスハラの判断基準

- エスカレーションの流れ

- 通話終了の判断基準

特に、「通話を終了すべき状況」「上司に引き継ぐタイミング」「警察に相談すべきケース」などを明確にしておくことで、現場の判断負担を軽減できます。また、定期的にマニュアルを見直し、実際のケースに基づいて更新していくことも大切です。

対策3:社内体制を整備する

カスハラに適切に対処するためには、社内体制の整備が欠かせません。

まず、カスハラが発生した際のエスカレーションルートを明確にします。一次対応者から上司、専門部署、経営層までの連携体制を構築し、事態の深刻度に応じて適切に対応できるようにします。

また、カスハラに効果的に対処するためには、前述したマニュアルの作成とあわせて、社内で適切なトレーニングを行うことが重要です。従業員が常にスムーズかつ適切な対応が取れるよう、研修は定期的に行うのがよいでしょう。

さらに、カスハラに対応する従業員の精神的ダメージをケアする取り組みとして、相談窓口の設置や、メンタルヘルスケアやカウンセリングサービスを提供することも大切です。

対策4:通話録音の仕組みを導入する

電話でのカスハラ対策として特に有効なのが、通話録音システムの導入です。録音には複数の重要な役割があります。

まず、通話録音を利用することでオペレータと顧客とのやり取りを聞き直すことができるため、客観的に状況を把握することができ、的確な対応につなげることができます。カスハラが発生した際の事実確認や法的対応が必要になった場合の証拠として、さらには対応の改善点を見つけるためも役立ちます。

加えて、通話開始前に「この通話は録音されております」などのアナウンスを流して記録が残ることを発信者へ明示することで、不適切な発言を抑制する効果があります。

対策5:IVR(自動音声応答システム)を導入する

一般的には電話業務を効率化するツールとして知られていますが、カスハラ対策としてもIVR(自動音声応答システム)は効果的です。

IVRは着信時に自動応答と音声メニューを流し、適切な部署や担当者に案内するシステムです。この振り分け機能を利用することで、従業員への無駄なカスハラを防ぐ効果が期待できます。例えば、カスハラの可能性が高い電話を経験豊富な担当者に振り分けるようあらかじめ設定しておくといった対応が可能です。

また、先述した通話録音の仕組みを導入する場合、IVRの自動音声で「この電話は録音されます」というメッセージを伝達することで、カスハラ行為を抑止する効果が期待できます。

4. カスハラ電話をIVRで防ぐなら「DXでんわ」

電話は、従業員が顧客から直接カスハラを受けやすいコミュニケーション手段の一つです。相手の表情が見えない分、言葉による威圧や脅しがエスカレートしやすく、また録音されていない通話では事実確認も難しくなります。

先述したように、このような電話特有のリスクに対し、システムによる予防的な対策として効果を発揮するのがIVRです。電話対応の入り口にIVRシステムを導入することで、以下のような効果が期待できます。

- 通話内容の録音を事前にアナウンスし、過度な要求を抑制する

- 対応時間や受付時間を明確に設定し、深夜・早朝の対応を防ぐ

- 適切な部署への転送により、従業員の負担を分散する

メディアリンクが提供する「DXでんわ」は、電話によるカスハラの防止にも貢献するIVRです。例えば、以下のような方法で活用することができます。

- 活用方法1:IVRで用件を特定し、クレーム電話の場合は専門の部署に直接転送する

- 活用方法2:クレーム電話はすべて自動応答とし、有人で折り返す対応に一本化する

- 活用方法3:自動音声で通話録音を行う旨を事前通知しつつ、実際に通話録音を行う

「DXでんわ」には顧客の用件や通話内容を録音してAIがテキスト化・要約する機能も搭載されているため、例えば「活用方法2」の場合は、まず電話相手のクレーム内容を把握し、対応方法を検討してから折り返すといった運用が可能です。

もちろん、カスハラを未然に防止するだけでなく、日々の電話業務を効率化する機能も豊富に備えています。電話業務の負担を軽減し、従業員の方が本来の業務に集中できる環境づくりを推進されたい方は、ぜひ「DXでんわ」のご利用をご検討ください。

よくある質問

カスハラを受けたらどうすればいいですか?

まず、一人で抱え込まず、上司や同僚に速やかに報告しましょう。その場では冷静さを保ち、複数人での対応を心がけてください。会話内容や状況を詳細に記録し、証拠として残すことも重要です。企業の対応マニュアルに沿った行動を取り、必要に応じて録音機能も活用しましょう。深刻な場合は、心理的負担を軽減するためのメンタルケアを受けることをお勧めします。

カスタマーハラスメントの断り方は?

毅然とした態度で、企業の基本方針を明確に伝えることが重要です。具体的な理由とともに「申し訳ございませんが、ご要望にはお応えできかねます」と伝え、代替案がある場合は提示しましょう。感情的にならず、冷静かつ丁寧な対応を心がけ、必要に応じて上司や他のスタッフに対応を引き継ぐことも検討してください。顧客との会話は必ず記録し、組織としての一貫した対応を維持することが大切です。

カスハラと判断される基準は?

カスハラは「社会通念上の許容範囲を超えた要求や行為」が基準となります。具体的には、暴言や侮辱的な発言、威圧的な態度、長時間の拘束、過剰な要求や理不尽なクレーム、個人情報の要求などが含まれます。正当なクレームとの違いは、要求の「妥当性」と「手段・態様」にあります。企業の提供するサービス範囲を超えた要求や、社会的に許容されない方法での主張はカスハラと判断される可能性が高いでしょう。

関連記事

電話ハラスメント(TELハラ)とは?企業が知るべき実態と予防策

スマホや固定電話で通話内容を文字起こしする方法とは?おすすめのツールも紹介

固定電話の留守電機能による録音:方法とメリット・注意点

スマホを内線化する方法とは?メリット・注意点も解説

コールセンター外注のポイントを解説!メリット・デメリットや選び方も

テレマーケティングとはどんな手法?実施するメリットやポイントを解説

休みの日でも電話対応は必要?適切な伝え方と緊急時の対処法

仕事用スマホ(社用携帯)を導入する重要性と選び方

コールセンターにIVRを導入するメリットとは?役立つ機能や導入事例も紹介