コールセンターのカスハラ事例と対策:

現場での対応ポイント

コールセンターにおけるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は、企業の運営に深刻な影響を及ぼす問題です。カスハラの具体的な事例や企業としての対応策を知ることは、オペレーターの安全を守り、健全な職場環境を維持するための第一歩となります。

本記事では、コールセンターで発生するカスハラの実態と、現場で実践できる対策についてご説明します。

目次

1. コールセンターで発生するカスハラとは?

コールセンターにおけるカスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客からオペレーターに対して行われる不当な言動や要求を指します。オペレーターの心身に大きな負担をかけ、業務を停滞させる悪質な行為です。

一般的な接客業務でのカスハラと異なり、電話を通じた応対という特性上、より巧妙で執拗な形で行われることが特徴です。

カスハラとクレームの違い

カスハラとクレームは、一見すると似ているように見えますが、その本質は大きく異なります。クレームは商品やサービスへの正当な不満や改善要望であり、企業にとって貴重なフィードバックです。一方、カスハラは、相手に精神的・身体的な苦痛を与えることを目的とした(あるいはそのような結果をもたらす)不当な言動です。

両者の区別について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

カスハラに該当する主な行為

コールセンターにおいて、カスハラと判断される行為は多岐にわたります。以下に、代表的な行為とその具体例をまとめました。対応に困ったときの判断基準としてご活用ください。

- 暴言・脅迫:大声で怒鳴る、脅すような言葉を投げかけるなど

- 差別的発言:性別や年齢、出身地などを理由に中傷する言動

- 執拗な要求:対応不可能と伝えた内容を繰り返し要求する行為

- 長時間拘束:意図的に通話を継続し、業務を妨害する行為

- 担当者指名:特定のオペレーターとの対応を強要する行為

- 性的言動:性的な話題や下品な冗談を投げかける行為

コールセンターでは対面の接客業務で起こり得る「暴力行為」は生じませんが、それを匂わせるような発言もカスハラに該当します。

これらの行為の多くは顧客の苦情や不満が高じて発生するケースが一般的です。初めから攻撃的な態度で電話をかけてくる悪質なケースや、複数回にわたって同様の行為を繰り返す常習的なケースも報告されています。

2. コールセンターで起こりうるカスハラの事例

ここではコールセンターで発生するカスハラの具体的な事例をご紹介します。なお、以下の事例は複数の事案をもとに再構成したものです。一部の状況や表現を変更していますが、コールセンターの現場で実際に起こりうる典型的なケースとして参考にしていただけます。

事例1:執拗な要求と長時間拘束

新人オペレーターが対応した料金プランの問い合わせで、システムの仕様上対応できない旨を伝えたところ、「できない理由を具体的に説明しろ」と要求されました。説明を繰り返しても納得されず、「お前には理解できないのか」「上司を出せ」と1時間以上、通話を切らせない状況が続きました。

このようなケースでは、通話時間が一定の基準を超えた時点で、上司やベテラン担当者による引き継ぎを行うルールを設けることが有効です。また、新人オペレーターが対応する際は早めにサポートが入る体制を整えておくことが重要です。

事例2:個人を特定した執拗な要求

特定のオペレーターの対応が気に入らないという理由で、「前回対応した◯◯さんは無能だ」「二度と対応させるな」という中傷を繰り返し、以降の問い合わせでも同様の発言を続けるケースが発生しました。さらに、そのオペレーターの個人情報を聞き出そうとする行為も見られました。

このようなケースでは、特定の個人への中傷や個人情報の要求は応じられない旨を明確に伝え、必要に応じて通報対象となることを説明します。また、該当するオペレーターを保護するため、当面の間は該当顧客との対応から外すなどの措置を検討することも重要です。

事例3:威圧的な態度と脅迫的言動

サービス解約の手続き中、料金の説明に対して突然感情的になり、「お前の名前と社員番号を言え」「上司の名前も聞かせてもらう」と威圧的な口調で要求。さらに「このやり取りは全て録音している。訴えてやる」「お前の会社に直接行って証拠を突きつけてやる」といった脅迫的な発言を繰り返しました。

このようなケースでは、脅迫的な言動があった時点で、毅然とした態度で「このような発言が続く場合は通話を終了させていただく」旨を伝えることが重要です。また、防犯上の観点から、該当する通話の録音データは特別に保管し、必要に応じて警察への相談も検討します。

このようにカスハラの形態はさまざまですが、いずれの場合も組織として明確な対応基準を設け、オペレーター個人に判断や対応を任せすぎない体制づくりが重要となります。

電話対応でカスハラを受けた場合の具体的な対応方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。7つのステップに分けて紹介しています。

3. コールセンターでカスハラが起こるとどうなる?

カスタマーハラスメントの発生はコールセンター業務に深刻な問題をもたらします。その影響は直接被害を受けるオペレーター個人にとどまらず、組織全体にまで及びます。どのような影響があるのか、具体的に見ていきましょう。

オペレーターに与える影響

カスハラは、日々顧客対応の最前線に立つオペレーターに直接的な影響を及ぼします。特に電話での対応は相手の表情が見えない分、より大きな精神的負担がかかりやすい特徴があります。

- 業務へのモチベーション低下:

カスハラを経験することで、通常の問い合わせ対応にも消極的になりがちです。 - 通常の応対に対する不安や恐怖:

次はいつ同じような事態に遭遇するかという不安を抱えながらの業務となります。 - 業務効率の著しい低下:

過度な緊張や不安により、本来の能力を発揮できない状態に陥ります。 - 休職や離職につながるストレス蓄積:

継続的なカスハラにより、最終的に職場を離れざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

組織に与える影響

個人レベルの問題は、必然的に組織全体のパフォーマンスにも影響を及ぼします。カスハラ対策は、健全な職場環境を維持するための重要な経営課題となっています。

- 他の顧客対応の品質低下:

カスハラ対応に時間を取られることで、他の顧客対応が手薄になり、業務が滞ります。 - 職場全体の士気低下:

同僚がカスハラを受ける様子を見ることで、チーム全体のモチベーションが下がります。 - 人材採用・定着率への悪影響:

カスハラの多い職場として認識されると、新規採用が困難になり、既存スタッフの離職も増加します。 - 業務効率と生産性の低下:

結果として、コールセンター全体の対応品質や処理能力が低下することになります。

このように、カスハラの影響は個人と組織の両面に及び、放置すれば事業継続にも関わる深刻な事態を引き起こす可能性があります。そのため、効果的な防止策と対応策の整備が不可欠です。

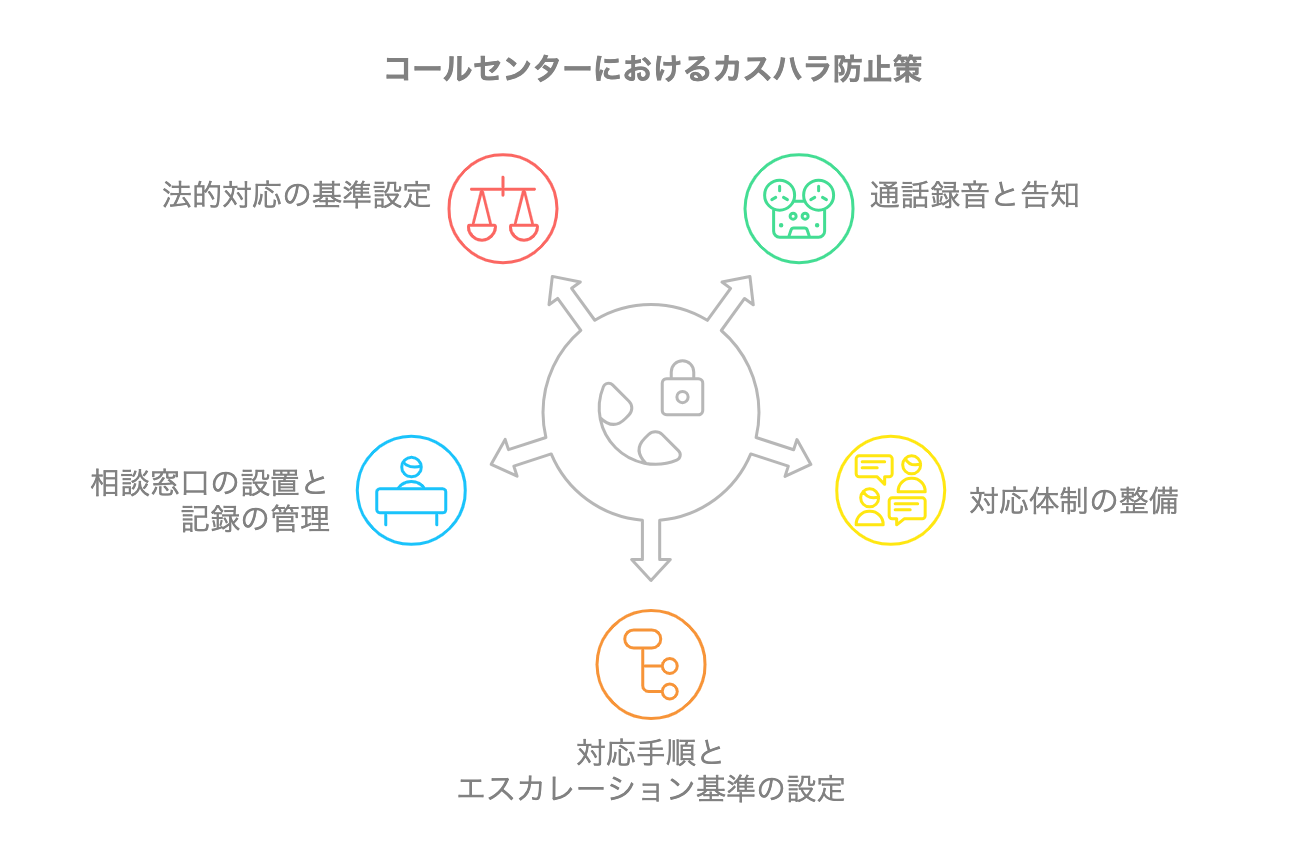

4. コールセンターにおけるカスハラ防止策

カスタマーハラスメントの防止はコールセンター運営における重要な課題です。事後対応だけでなく、未然に防ぐための体制づくりが求められます。ここでは、現場で実践できる具体的な防止策をご紹介します。

通話録音と事前告知を徹底する

通話内容の録音は、カスハラ行為の抑止力となる機能です。開始時に「通話内容は録音させていただいております」と告知することで、悪質な行為を未然に防ぐ効果が期待できます。また、録音データは法的措置を取る場合の証拠としても重要な役割を果たします。

録音システムを導入する際は、通話開始時の自動アナウンスに加え、必要に応じてオペレーターが録音の事実を改めて伝えられる体制を整えることが効果的です。特に、カスハラの兆候が見られた際には録音されている事実を丁寧に説明することで状況が改善されるケースもあります。

複数人での対応体制を整える

一人のオペレーターに負担が集中しないよう、状況に応じて上司や同僚がサポートに入れる体制を構築します。具体的には、モニタリング担当者を配置し、通話内容をリアルタイムで確認できる環境を整備することが有効です。

また、オペレーターが「助けを求めるサイン」を出せる仕組み(チャットツールの活用や非常ボタンの設置など)を確立し、即座にバックアップに入れる体制を作ることが重要です。さらに、対応履歴のある困難案件については初期の段階からSV(スーパーバイザー)が同席するなど、予防的な措置も効果的です。

対応手順とエスカレーション基準を明確化する

どのような言動があった場合に上位者に引き継ぐのか、具体的な基準を設けます。例えば、「同じ要求を3回以上繰り返す」「脅迫的な発言がある」「通話時間が15分を超える」など、明確な数値基準を設定することでオペレーターの判断負担を軽減できます。

また、エスカレーション後の対応フローも具体的に定め、担当者の交代や通話の終了、再連絡の方法まで、一連の流れを標準化することが重要です。これにより、感情的になりがちな状況でも冷静な判断と対応が可能になります。

相談窓口と記録管理の体制を整備する

カスハラを受けたオペレーターが速やかに相談でき、その内容が適切に記録・管理される仕組みを整えます。社内に相談窓口を設置するだけでなく、外部の専門家にも相談できる体制を整えることで、より客観的なアドバイスを得ることができます。

記録管理においては、日時、内容、対応者、対応内容などを詳細に記録し、同様の事案が発生した際の参考資料として活用できるようにします。また、定期的に記録を分析し、カスハラの傾向やパターンを把握することで、より効果的な防止策の立案に役立てることもできます。

法的対応の基準を設定する

脅迫や執拗な嫌がらせなど、明らかな違法行為については、警察への通報や法的措置を検討する基準を明確にします。具体的には、「生命・身体への危害を示唆する発言」「特定の個人を執拗に指名した嫌がらせ」「性的な言動を繰り返す」などの行為を具体的に定義し、それらに該当する場合の対応手順を明確化します。

また、法的対応が必要になった場合に備えて、顧問弁護士との連携体制を整えておくことも重要です。従業員に対しては、これらの基準と手順を定期的に周知し、必要な場合には躊躇なく対応できる体制を整えます。

これらの防止策は定期的な見直しと改善が重要です。現場の声を積極的に取り入れながら、より効果的な対策を模索し続けることが、健全なコールセンター運営には欠かせません。また、新入社員研修や定期的な勉強会などを通じて、全従業員がカスハラ対策の重要性を理解し、適切に対応できるよう継続的な教育も必要となります。

5. コールセンターのカスハラ対策には「IVR」も効果的

IVR(自動音声応答システム)は、主にコールセンター業務の効率化を目的に利用されるツールですが、以下のように、カスハラ対策としても活用することが可能です。

通話・用件の録音による抑止効果

「この通話は品質向上のため録音させていただきます」という自動アナウンスを流すことで、不適切な言動を抑制する効果が期待できます。また、通話内容や用件が記録されることで、トラブルが発生した際の客観的な証拠としても活用できます。

専門チームへの効率的な振り分け

クレーム対応専門のチームがある場合は、IVRで初期段階での振り分けが可能です。これにより、経験豊富な担当者が初期段階から対応できるため、状況の悪化を防ぐことができます。

音声メッセージによる時間差対応

クレーム内容を一度自動音声で受け付け、内容を確認した上で折り返し連絡する運用も効果的です。この方法により、感情的になりやすい即時対応のリスクを軽減し、より冷静で適切な対応が可能となります。

このように、IVRシステムは単なる通話の振り分けツールではなく、カスハラ対策における重要な予防的措置として活用できます。

なお、メディアリンクが提供する「MediaVoice」には電話相手の用件を録音するだけでなく、メッセージをAIが要約して通知してくれる機能もあります。そのため、オペレーターによる直接対応を避けつつ、スピーディーな状況把握と事後対応が可能になります。

このほか、「MediaVoice」はコールセンターにおける電話対応業務の効率化に役立つさまざまな機能を備えています。必要な機能をピックアップして搭載することも、オーダーメイドでカスタマイズすることも可能です。自社に最適化したIVRに興味のある方は、ぜひ以下のページより詳細をご確認ください。

関連記事

AI技術によりCXを向上!自動対話「ボイスボット」の活用事例5選

オフィス電話選びで押さえたい!5つの選定ポイントとは?

個人事業主の電話、分けるべき?働き方に合ったおすすめの選択肢を解説

インバウンドコールとは?基礎知識から実践テクニックまで解説

営業時間外の電話にどう対応する?自動応答で負担をなくそう!

電話アナウンスの例文を一覧で紹介!導入方法や費用も解説

代表電話とは?導入のメリット・デメリットと効率化の方法を解説

スマホや固定電話で通話内容を文字起こしする方法とは?おすすめのツールも紹介

ケアマネの電話対応が大変すぎる!負担を減らすヒントとは