カスハラとクレームの違い:

両者を区別する判断基準とは?

顧客からの要求やクレームに適切に対応することは、企業にとって重要な課題です。しかし、近年では正当な要求を超えた「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が社会問題となっています。

本記事では、カスハラとクレームの違いを明確にし、その判断基準や具体例、企業が取るべき対策について解説します。

目次

1. カスハラとクレームの定義と違い

企業活動において、顧客からのフィードバックは重要な意味を持ちます。しかし、近年では正当な意見や要望を超えた、いわゆる「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が社会問題として注目されています。ここでは、カスハラとクレームの定義を明確にし、両者の違いについて解説します。

カスハラとは

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客等からの要求が妥当性を欠く場合、あるいはその要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動を指します。具体的には、理不尽な要求や暴言、威圧的な態度など、従業員の尊厳や人格を傷つける行為が該当します。また、具体的な要求を伴わない不当な言動も含まれます。このような行為は、従業員の労働環境を著しく悪化させ、企業活動にも支障をきたす可能性があります。

クレームとは

クレームは、商品やサービスに対する顧客からの具体的な不満や改善要望を指します。これは企業の商品・サービスの質を向上させるための重要なフィードバックとして位置づけられます。適切に対応することで、顧客満足度の向上や企業価値の改善につながる建設的な意見として捉えることができます。

カスハラとクレームの違い

両者の最も大きな違いは、要求の妥当性と表現方法にあります。正当なクレームは、具体的な商品やサービスに関する不満や改善点を社会通念上適切な方法で伝えるものです。対して、カスハラは要求内容の妥当性を欠くか、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動となります。以下の表で、主な違いを整理してみましょう。

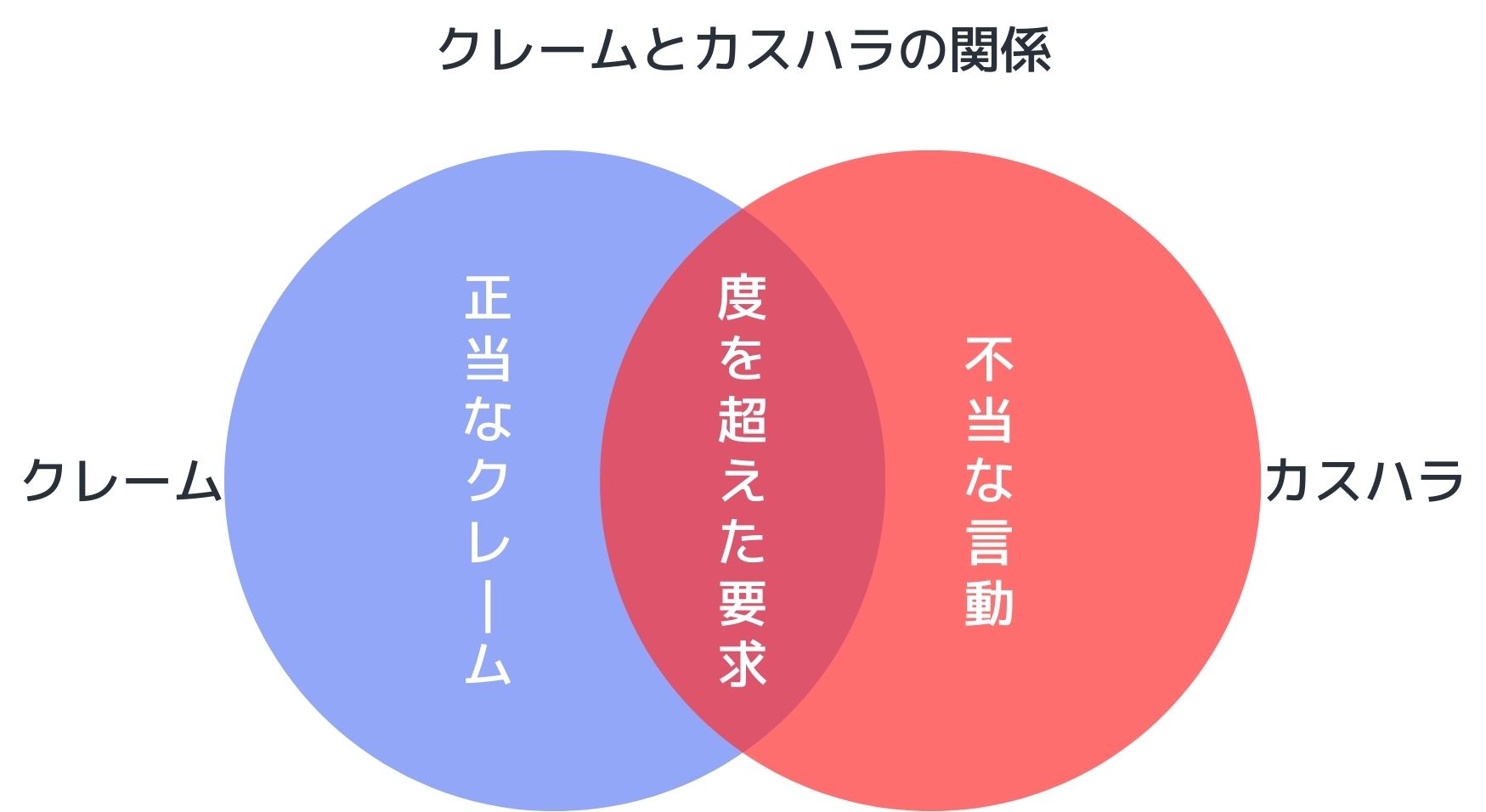

もちろん、ひと口にクレームと言ってもその内容はさまざまで、中には正当性を欠くケースもあります。つまり、度を超えた「不当なクレーム」もカスハラに該当します。厳密な区別はありませんが、両者の関係性を図示すると以下のようになります。

これらの違いを理解し、適切に判断することが、効果的な顧客対応の基本となります。

2. カスハラの判断基準

企業が顧客対応において、ある行為がカスハラに該当するかどうかを判断することは、適切な対応を行う上で重要です。ここでは、カスハラを判断する際の2つの重要な基準について解説します。

なお、これらの基準は業種・業態・企業文化によって具体的な判断が異なる可能性があるため、各企業があらかじめ自社の基準を定めておくことが望ましいでしょう。

基準1:顧客等の要求内容に妥当性はあるか

顧客からの要求に対して、まず確認すべきはその要求内容の妥当性です。これは主に以下の手順で判断できます。

- 事実関係の確認

- 顧客の主張内容と実際の状況の照合

- 商品やサービスの提供状況の確認

- 社内の対応履歴の確認

- 因果関係の確認

- 顧客が主張する問題と企業の責任との関連性

- 要求内容と被害の相当性

- 要求の根拠確

- 自社の過失の有無

- 商品・サービスの瑕疵の有無

- 業界標準との比較

基準2:要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か

要求内容の妥当性に加えて、その要求を実現するための手段や態様が社会通念上、適切な範囲内であるかどうかの判断も重要です。以下のような行為は要求内容の妥当性の有無にかかわらず、社会通念上不相当とみなされる可能性が高いといえます。

- 暴力的な言動

- 威圧的な態度

- 差別的な発言

- 性的な言動

- 長時間の拘束

- 執拗な要求の繰り返し

ただし注意すべき点として、顧客の要求内容に妥当性がない場合でも、企業側の説明に納得して速やかに要求を取り下げるなど、社会通念上相当な範囲内での対応に留まる場合は、必ずしもカスハラには該当しないケースもあります。

一方で、暴力行為については即座にカスハラと判断でき、かつ犯罪に該当する可能性が高いため、警察への通報を含めた毅然とした対応が必要となります。

なお、これらの判断基準に関わらず、従業員の就業環境が著しく害されている場合は、企業として適切な保護措置を講じる必要があります。

3. カスハラが抵触する可能性のある法律

カスハラ対策を行う上で、関連する法律の理解は重要です。カスハラとなる行為は、状況によって刑法上の犯罪に該当する可能性があります。以下に、カスハラが抵触する可能性のある主な法律を示します。

- 傷害罪(刑法204条):

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 - 暴行罪(刑法208条):

暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 - 脅迫罪(刑法222条):

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 - 恐喝罪:

(刑法249条1項):人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

(刑法249条2項):前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様にする。 - 未遂罪(刑法250条):

この章の未遂は、罰する。 - 強要罪(刑法223条):

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 - 名誉毀損罪(刑法230条):

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。 - 侮辱罪(刑法231条):

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は過料に処する。 - 信用毀損及び業務妨害(刑法233条):

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 - 威力業務妨害罪(刑法234条):

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 - 不退去罪(刑法130条):

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

これらの法律は、カスハラ行為が悪質な場合に適用される可能性がある代表的なものです。企業としては、これらの法律を理解した上で、従業員の安全を守るための適切な対応を行うことが求められます。

4. カスハラの具体的な例

カスハラの判断において重要なのは、「要求内容の妥当性」と「要求を実現するための手段・態様の相当性」という2つの観点です。ここでは、これらの観点から具体的なカスハラの例を見ていきましょう。

「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」に該当するカスハラの例

顧客の要求内容自体に合理的な根拠がない場合、それはカスハラとなる可能性があります。以下のような例が該当します。

- 商品やサービスに問題がないにもかかわらず、全額返金を要求する

- 企業の過失がない事案で、法外な損害賠償を求める

- サービスの利用規約で定められた範囲を大きく超える補償を要求する

- 他の顧客には提供していない特別対応を強要する

- 従業員の人事異動や懲戒処分を求める

- 契約外の無償サービスの提供を要求する

「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」に該当するカスハラの例

要求内容の妥当性とは別に、その要求の伝え方や手段が社会通念上、許容される範囲を超えている場合もカスハラとなります。例えば、以下のような行為が挙げられます。

- 大声で怒鳴る、机を叩くなどの威圧的な態度をとる

- 担当者を指名し、執拗に個人攻撃を行う

- SNSでの誹謗中傷をちらつかせて要求を通そうとする

- 営業時間外や休日に繰り返し電話をかける

- 複数の部署に同じ要求を繰り返し行う

- 長時間の拘束や何度も来店を繰り返す

- 従業員の個人情報を特定すると脅す

- 性的な言動や差別的な発言を行う

これらの例は業種や状況によって判断が異なる場合もあります。重要なのは、企業として「何をカスハラとみなすか」の基準を明確にし、従業員と顧客の双方に周知することです。また、グレーゾーンのケースについては、組織として対応方針を定めておくことが望ましいでしょう。

なお、カスハラが発生するシーンは対面や電話口などさまざまですが、特に電話の場合は互いに顔が見えないため、言葉による威圧や脅しがエスカレートしやすい特徴があります。以下の記事ではコールセンターで起こり得るカスハラの事例を解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

5. 企業が取るべきカスハラへの対策と対応

カスハラから従業員を守り、健全な事業運営を続けるためには、予防的な対策と発生時の適切な対応の両方が重要です。ここでは、企業が実践すべき具体的な方策について説明します。

カスハラを防ぐための対策

カスハラの予防には、組織としての体制づくりが重要です。具体的には、経営層による対策方針の明確化と周知、従業員教育の定期的な実施、相談窓口の整備などが挙げられます。また、顧客に対しても企業の対応方針を明示し、理解を求めることで、カスハラの発生リスクを低減することができます。

カスハラ発生時の対応

カスハラが発生した場合は、迅速かつ組織的な対応が求められます。例えば、複数人での対応体制の構築、詳細な記録の作成、上司や関係部署との情報共有などが基本となります。また、事案の深刻度に応じて、法務部門との連携や警察への通報判断など、段階的な対応を行うことが重要です。

特に電話でカスハラを受けた場合の具体的な対応方法を知りたいかたは、以下の記事をご覧ください。

6. 電話によるカスハラ対策とクレーム対応に効果的なIVRの活用

IVR(自動音声応答システム)は、企業の電話応対の効率化だけでなく、カスハラ対策とクレーム対応の品質向上にも活用できるツールです。IVRの導入は、以下のようなメリットをもたらします。

- 通話内容の録音告知による抑止効果

- 感情的な顧客の一時的なクールダウン

- 緊急度に応じた適切な対応部署への振り分け

- 頻出する問い合わせへの自動回答による業務効率化

- クレーム内容の事前把握による適切な対応準備

特に通話の録音機能は、前述した「要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か」という判断基準において、重要な証拠にもなり得ます。

IVRを導入する場合は、メディアリンクの「DXでんわ」がおすすめです。電話相手の用件を録音するだけでなく、メッセージをテキスト要約して通知してくれる機能もあるため、スピーディーなクレーム対応が可能になります。

このほか、「DXでんわ」は電話業務の負担軽減・効率化に役立つさまざまな機能を備えています。ご興味のある方は、ぜひ以下のページより詳細をご確認ください。

関連記事

【完全網羅】失敗しないコールセンター自動化!4つの手法とメリット・デメリット

フリーダイヤルは転送できる!携帯・スマホで受信する2つの方法

休みの日でも電話対応は必要?適切な伝え方と緊急時の対処法

ナビダイヤル(0570番号)とは?利用するメリット・デメリットを解説

スマホで通話を録音するには?仕事の電話を記録する方法

コールセンターのカスハラ事例と対策:現場での対応ポイント

電話代行サービスとIVR(自動音声応答システム)の違いとは?特徴やメリット・デメリットを徹底比較!

【例文付き】病院における電話対応のコツ!基本から状況別まで解説

コールセンターの省人化に役立つ「IVR」の活用法・注意点とは?