【例文付き】病院における電話対応のコツ!

基本から状況別まで解説

病院やクリニックでの電話対応は、患者さんの第一印象を決める重要な接点です。適切な対応が患者さんの不安を和らげ、医療機関への信頼につながります。

本記事では、基本マナーから状況別例文、NG例まで、医療スタッフが実践できる電話対応のコツを具体的にご紹介します。

目次

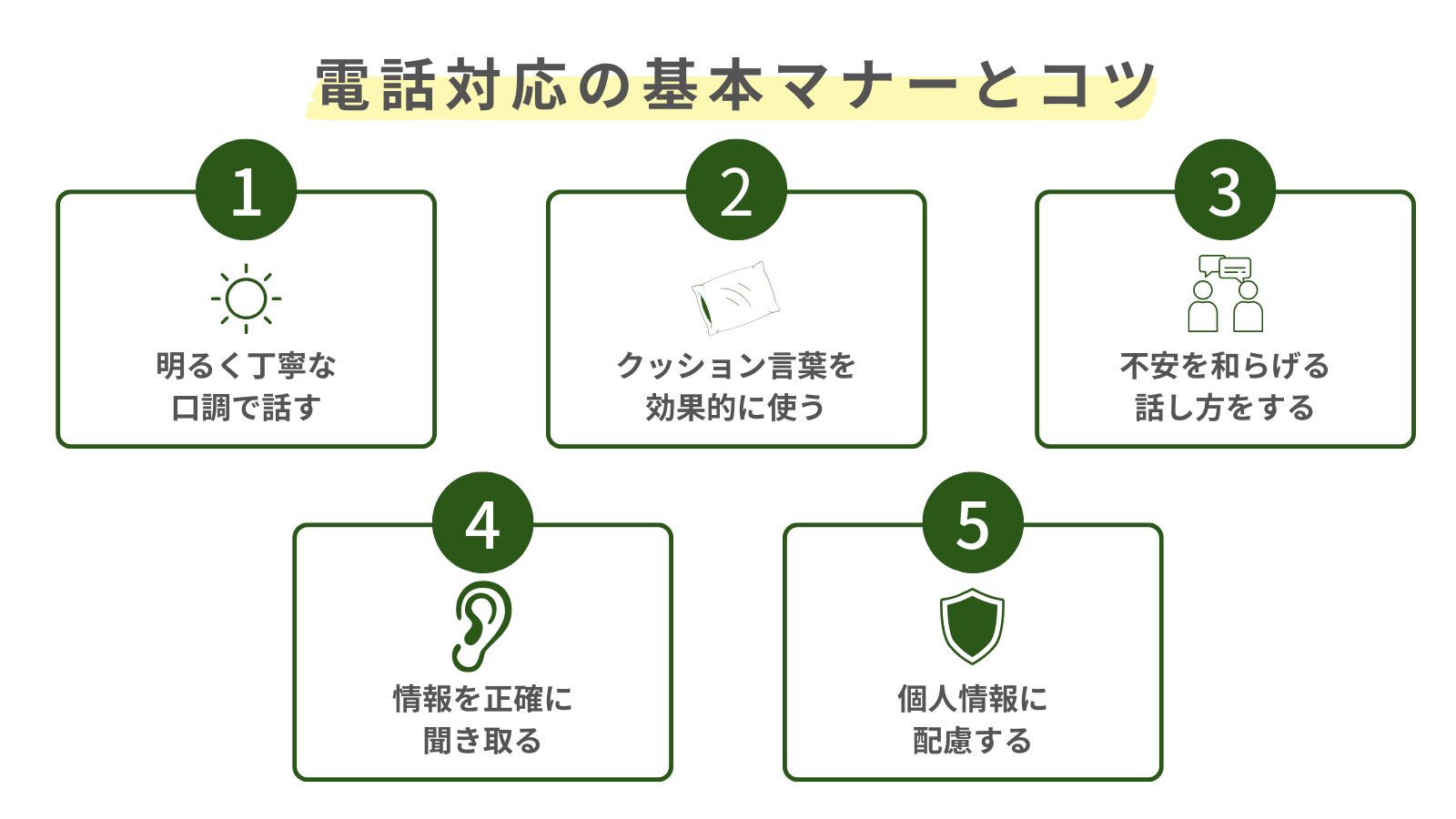

1.【基本】病院・クリニックでの電話対応の基本マナーとコツ

はじめに、電話対応の基本的なマナーをご紹介します。適切な対応で信頼関係を築き、患者さんの不安を和らげるためのポイントです。

明るく丁寧な口調で話す

電話では表情が見えないため、声のトーンや話し方が相手に与える印象を左右します。特に不安を抱えた患者さんに対しては、安心感を与える話し方を心がけましょう。

▼明るく丁寧な口調を実現するポイント

- 自然と笑顔を作ることで、声に明るさが生まれる

- 「お電話ありがとうございます」など元気な挨拶で好印象を与える

- 丁寧な言葉遣いを基本としつつ、堅苦しすぎない自然な会話を心がける基本的な応対フレーズをスタッフ間で統一しておくと安心

クッション言葉を効果的に使う

クッション言葉は、会話をやわらかくし、相手への配慮を示す表現です。特に依頼や質問、お断りの際に活用すると効果的です。

▼効果的なクッション言葉の例

- 「恐れ入りますが」(依頼・質問時)

- 「申し訳ございませんが」(お断り時)

- 「よろしければ」(提案時)

- 「少々お待ちいただけますでしょうか」(保留時)

これらを状況に応じて使い分けることで、患者さんに対する配慮が伝わります。ただし、使いすぎると回りくどい印象を与えるため注意しましょう。

不安を和らげる話し方をする

医療機関に電話をかける患者さんの多くは、何らかの不安を抱えています。そのような心理状態に配慮した対応が重要です。

▼不安を和らげるコミュニケーション方法

- 患者さんの話を最後まで聞き、適切な相槌で傾聴していることを示す

- 「大丈夫ですよ」といった言葉だけでなく、「担当医に伝えておきますので、診察時にご相談ください」のように具体的な対応を伝える

- 「なるべく早めの受診をおすすめします」など具体的なアドバイスをする

情報を正確に聞き取る

医療機関での電話対応では、患者さんの状態や用件を正確に把握することが重要です。特に初診の方や症状の問い合わせでは必要な情報を漏れなく確認しましょう。

▼確認すべき基本情報

- 名前(フルネーム)

- 生年月日

- 連絡先電話番号

- 症状や経過(必要に応じて)

聞き取った情報は必ずメモを取り、復唱して確認することで誤認を防止します。「いつから」「どこが」「どのように」「どの程度」という観点で質問すると状況を把握しやすくなります。

個人情報保護に配慮する

医療機関では患者さんのプライバシー性の高い情報を扱います。電話対応においても個人情報保護への配慮は欠かせません。

▼個人情報保護のための具体的な対応

- 電話での本人確認は名前だけでなく、生年月日や住所など複数の情報で行う

- 家族からの問い合わせでも、患者本人の同意なく詳細な情報提供は避ける

- 「個人情報保護の観点から、お電話では詳しい内容についてお答えできない場合がございます」などと説明してトラブルを防止する

- 他の患者さんに聞こえる場所での通話は避け、個人情報に関わる会話は小声で行う

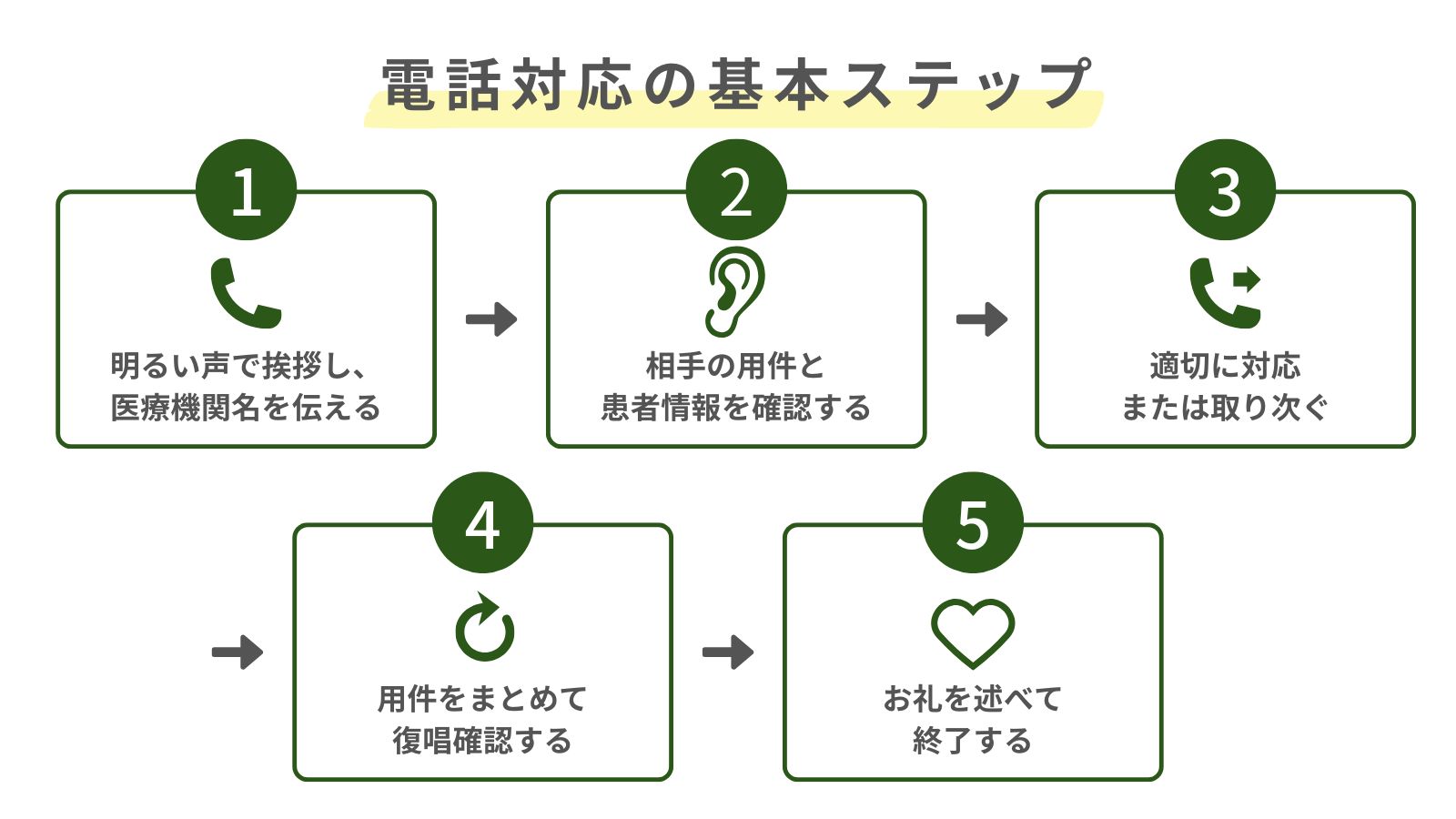

2.【流れ】病院・クリニックにおける電話応対の基本ステップ

患者さんからの電話に対応する際は、一定の流れに沿って対応することで、的確かつ丁寧な応対が可能になります。ここでは電話応対の基本となる5つのステップをご紹介します。

ステップ1:明るい声で挨拶し医療機関名を伝える

電話を取る際の第一声は、相手に与える最初の印象を決める重要な要素です。明るく元気な声で対応しましょう。

▼電話応対の第一声の例

- 「お電話ありがとうございます。○○クリニックでございます」

- 「おはようございます。○○病院でございます」

- 「お世話になっております。○○医院の受付でございます」

電話は声だけのコミュニケーションのため、表情が見えなくても声の調子で明るさが伝わるよう意識しましょう。また、医療機関名は相手に確実に伝わるよう、はっきりと発音することが大切です。

ステップ2:相手の用件と患者情報を確認する

挨拶の後は、相手の用件を確認します。初診・再診の区別や受診希望の診療科など、必要な情報を丁寧に聞き取りましょう。

▼確認すべき基本情報

- 患者さんのお名前(フルネーム)

- 初診か再診か

- 保険証の有無(初診の場合)

- 診療科の希望や症状

- 緊急性の有無

再診の場合は「診察券番号をお持ちでしたら、お願いいたします」と伝えると情報確認がスムーズになります。初診の場合は「初めてのご来院となりますので、お名前と生年月日をお伺いできますか」など丁寧に説明すると安心感を与えられます。

ステップ3:適切に対応または取り次ぐ

患者さんの用件を確認したら、適切に対応または必要な部署・担当者に取り次ぎます。

▼対応のポイント

- 予約受付の場合は、希望日時を確認し、可能な日時を提案する

- 医師への取り次ぎが必要な場合は「担当医に確認いたしますので、少々お待ちいただけますか」と伝える

- 保留にする場合は「少々お待ちいただけますでしょうか」と一言添える

- 長時間の保留が予想される場合は「お時間がかかりそうですが、お待ちいただけますか」と伝える

特に緊急性のある内容の場合は、迅速に適切な担当者につなぐことが重要です。判断に迷った場合は、上司や医師に相談するよう心がけましょう。

ステップ4:用件をまとめて復唱確認する

患者さんとの会話の最後には、内容を要約して復唱確認することで、情報の誤りを防ぎます。

▼復唱確認のポイント

- 「ご予約は○月○日○時で承りました」と日時を明確に伝える

- 「○○科の○○医師の診察となります」と診療科や担当医を確認する

- 「当日は保険証と診察券をお持ちください」など必要な持ち物を案内する

- 「他に何かご質問はございますか」と確認し、不安を解消する

特に予約日時や診療科などの重要情報は、必ず復唱して確認しましょう。

ステップ5:お礼を述べて終了する

電話の最後には、感謝の言葉を述べて丁寧に終了しましょう。

▼終話の例

- 「お電話ありがとうございました。お気をつけてお越しください」

- 「ご予約ありがとうございます。○○日にお待ちしております」

- 「何かございましたら、いつでもご連絡ください」

- 「それでは失礼いたします」

患者さんが先に電話を切るのを待つのがマナーですが、長く沈黙が続く場合は「他にご質問等なければ、失礼いたします」と伝えて終了しても構いません。最後まで丁寧な対応を心がけることが大切です。

電話の切り方に関するマナーについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

3.【例文】病院・クリニックでの状況別電話対応例文集

患者さんからの問い合わせ内容はさまざまです。ここでは代表的な状況別の対応例文をご紹介します。自院の状況に合わせてカスタマイズしながら、スタッフ教育や日々の電話対応に役立ててください。

初診・再診の予約受付

初めて来院される患者さんには詳しい説明が必要です。また、再診の患者さんにも丁寧な対応を心がけましょう。

▼初診患者さんへの対応例

- 「初めてのご来院ですね。当院では初診の方は問診票のご記入がありますので、15分ほど前にお越しいただけますと助かります」

- 「保険証をお持ちいただけますようお願いいたします。また、現在服用中のお薬がございましたら、お薬手帳もご持参ください」

- 「駐車場は病院南側にございます。お車でいらっしゃる場合は受付で駐車券をお出しください」

- 「診察までにご不明な点がございましたら、いつでもお電話ください」

▼再診患者さんへの対応例

- 「○○様ですね。診察券番号をお伺いできますか」

- 「前回の診察から症状に変化はございますか」

- 「予約枠は30分ごとになっておりますので、できるだけお時間通りにお越しいただけますと助かります」

予約変更・キャンセル

予約変更やキャンセルは、クリニック運営に影響する重要な対応です。丁寧かつ的確な案内を心がけましょう。

▼予約変更の対応例

- 「ご予約の変更ですね。現在のご予約は○月○日○時となっております」

- 「変更ご希望の日時はいつ頃がよろしいでしょうか」

- 「○月○日ですと、午前10時または午後3時にご案内できますが、いかがでしょうか」

- 「お待たせして申し訳ございません。次回のご予約は1週間後になってしまいますが、よろしいでしょうか」

▼キャンセルの対応例

- 「キャンセルのご連絡ありがとうございます。○月○日○時のご予約をキャンセルとさせていただきます」

- 「体調が落ち着きましたら、またいつでもご予約ください」

- 「また改めてご予約が必要な場合は、お電話いただければと思います」

診療時間・休診日の問い合わせ

診療時間や休診日の問い合わせは、正確な情報提供が重要です。特に臨時休診などは丁寧に説明しましょう。

▼診療時間の案内例

- 「当院の診療時間は平日が午前9時から12時、午後は2時から6時までとなっております」

- 「土曜日は午前9時から12時30分までの診療となっております」

- 「日曜日と祝日は休診となっております」

- 「受付は診療終了の30分前までとなっておりますので、ご了承ください」

▼休診日の案内例

- 「誠に申し訳ございませんが、○月○日は院内研修のため臨時休診となっております」

- 「○月○日の午後は医師会の会合のため、午前診療のみとなっております」

- 「年末年始は12月29日から1月3日まで休診とさせていただきます」

緊急時の症状確認

緊急性のある症状の電話対応は、冷静かつ迅速な対応が求められます。必要な情報を的確に聞き取りましょう。

▼緊急時の対応例

- 「どのような症状でしょうか。いつ頃から始まりましたか」

- 「胸の痛みは、どのあたりが、どのように痛みますか」

- 「お話を伺う限り、早めに受診されたほうがよさそうです。今から来院できますか」

- 「症状が重篤と思われますので、救急車を呼ばれることをお勧めします。119番にお電話いただけますか」

- 「一度担当医に確認いたしますので、そのままお待ちください」

クレームへの対応

クレームは適切に対応することで信頼回復のチャンスになります。まずは傾聴し、誠意をもって対応しましょう。

▼クレーム対応の例

- 「ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」

- 「詳しい状況をお伺いしてもよろしいでしょうか」

- 「ご指摘いただいた点につきまして、早急に担当者と確認いたします」

- 「責任者から折り返しご連絡させていただいてもよろしいでしょうか」

- 「今後このようなことがないよう、スタッフ教育を徹底いたします」

なお、以下の記事ではクレーム対応の手順やポイントを解説しています。ビジネスシーン向けの記事ですが、病院・クリニックにおけるクレーム対応でも参考になるため、ぜひご覧ください。

営業電話への対応

営業電話は診療の妨げにならないよう、簡潔かつ丁寧に対応することが大切です。

▼営業電話対応例

- 「申し訳ございませんが、当院では電話での営業はお断りしております」

- 「資料等ございましたら、FAXまたはメールでお送りいただければ、検討させていただきます」

- 「担当者は現在不在ですので、後ほど改めてお電話いただけますでしょうか」

- 「申し訳ございませんが、現在診療中につき、長時間のお電話は難しい状況です」

不要な営業電話を断る際のポイントは、丁寧さを意識しつつも、はっきりと伝えることです。以下の記事で詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてご覧ください。

4.【注意】病院・クリニックでの電話対応NG例

医療機関における電話対応では、患者さんの不安や不信感を招く対応は避けなければなりません。ここからは代表的なNG例をご紹介します。

ぶっきらぼうな対応

患者さんは不安や緊張を抱えて電話をかけてくることが多いため、無愛想な対応は不安を増幅させてしまいます。

▼NG例

- 「はい、○○クリニックです」(無表情・単調な声で)

- 「何ですか?」(事務的に尋ねる)

- 「それはわかりません」(一方的に切り捨てる)

- 「忙しいので、手短にお願いします」(急かす)

適切な対応としては、明るく丁寧な声で「お電話ありがとうございます。○○クリニックでございます」と名乗り、患者さんの話をしっかり聞く姿勢を示すことが大切です。どんなに忙しいときでも、相手に不快感を与えない対応を心がけましょう。

なお、本記事の下部でもご紹介しますが、IVR(自動音声応答システム)を活用することで人間による電話の受付・取次ぎが不要になるため、忙しい状況でも効率的に電話対応を行えるようになります。

専門用語の多用

医療従事者にとっては当たり前の用語でも、患者さんには理解しづらい場合があります。専門用語の多用は患者さんの混乱を招くため、平易な表現を使用しましょう。

▼NG例

- 「それは上部消化管内視鏡検査が必要ですね」

- 「CRPとAST/ALTの値を確認する必要があります」

- 「CTでスクリーニングしましょう」

専門用語を使う必要がある場合は「胃カメラ検査」など一般的な言葉に言い換えるか、簡単な説明を加えることで理解を助けましょう。患者さんの知識レベルに合わせた説明を心がけることが重要です。

長時間の保留

患者さんを長時間保留にすることは、不安や不満の原因になります。特に何の説明もなく保留にすることは避けましょう。

▼NG例

- 何も言わずに突然保留にする

- 「少々お待ちください」と言って5分以上保留にする

- 保留から戻った際に何の説明もしない

- 「すぐ戻ります」と言って長時間戻らない

保留にする場合は「確認のため少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか。2〜3分ほどかかります」と事前に説明し、長くなりそうな場合は一度電話に戻って状況を伝えるようにしましょう。また、保留から戻ったら「お待たせして申し訳ございませんでした」の一言を忘れないことが大切です。

曖昧な案内

明確な情報提供ができないと、患者さんの不安や混乱を招きます。特に診療時間や費用についての曖昧な案内は避けるべきです。

▼NG例

- 「たぶん大丈夫だと思います」

- 「詳しくはわかりません」

- 「だいたい○時くらいになると思います」

- 「費用はケースバイケースです」

わからないことがあれば、「確認してご連絡します」と伝え、後で必ず回答するようにしましょう。また、予約時間や費用については、できるだけ具体的な情報を提供することが重要です。不確かな情報は伝えず、確認してから回答する姿勢が大切です。

5.【向上】病院・クリニックの電話対応品質を高めるポイント

患者さんとの重要な接点である電話対応の質を高めることは、医療機関の評判やイメージに直結します。ここでは電話対応の品質向上に役立つ実践的なポイントをご紹介します。

実用的なマニュアルを作成する

電話対応の品質を安定させるには、実用的なマニュアルの存在が欠かせません。スタッフ全員が同じ水準で対応できるよう、電話対応の具体的な指針・方法を整理して示しましょう。

▼効果的なマニュアル作成のポイント

- 基本的な応対フローを図やチャートで視覚的に示す

- よくある質問とその回答例をわかりやすくまとめる

- 緊急時の判断基準と対応手順を明確にする

- 新人スタッフでも理解できる平易な言葉で記述する

- 定期的に内容を見直し、最新情報に更新する

マニュアルは冊子だけでなく、受付近くに電話対応の基本フレーズを掲示しておくと、日常業務の中で自然と身につけることができます。特に新人スタッフには大きな助けとなるでしょう。

なお、マニュアルを視覚的にわかりやすくする「フローチャート」の作り方については、以下の記事で解説しています。状況別のフローチャート例もご紹介していますので、視認性の高いマニュアルを作りたい方は、ぜひ参考にしてください。

効果的な教育・研修を実施する

マニュアルがあっても、実際の電話応対スキルを向上させるには教育・研修が重要です。座学だけでなく実践的なトレーニングを組み合わせることで効果が高まります。

▼効果的な研修方法

- ロールプレイングを活用した実践練習(患者役と受付役を交代で体験)

- 良い対応例と悪い対応例の具体的な比較演習

- 実際の通話を録音して振り返る(プライバシーに配慮)

- ベテランスタッフによる対応の見学と指導

- 短時間でも定期的に行うミニ研修の実施

特に新人スタッフについては、最初は簡単な電話対応から始め、徐々に複雑なケースを任せるようにすると自信をつけることができます。また、定期的なフィードバックと優れた対応事例の共有も、スタッフ全体のスキル向上に効果的です。

IVR(自動音声応答システム)で電話対応を効率化する

受付スタッフの負担軽減と対応効率化を目指す場合は、IVR(自動音声応答システム)の導入も効果的です。IVRは電話の自動受付・転送を自動化するシステムで、特に「電話件数が多くて出られない」「担当医などへの取次ぎが多い」といった医療機関で効果を発揮します。

▼IVR導入のメリット

- 「予約の方は1番、問い合わせは2番」など用件別に自動で振り分けられる

- 24時間365日、電話受付や診療時間の自動案内が可能になる

- 混雑時の待ち状況を自動アナウンスできる

- スタッフが本来集中すべき業務に時間を割けるようになる

実際にIVRを導入したクリニックの中には、1日100件以上あった電話対応件数を約7割削減することに成功したケースもあります。こちらのクリニックの事例については以下のページで詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

1日100件超の電話対応件数が70%削減!

スタッフが重要業務に注力できる環境に

6. 医療機関にIVRを導入するなら「DXでんわ」がおすすめ!

今回は病院・クリニックにおける電話対応のポイントについて、基本的なマナーから状況別例文、NG例までご紹介しました。先述したように、電話対応の品質向上にはマニュアル作成やスタッフ教育も大切ですが、通常業務で逼迫している医療機関も少なくありません。

そこでおすすめなのが、IVR(自動音声応答システム)の活用です。前述のとおり、IVRは電話の一次対応・取次ぎを自動化するシステムです。受付スタッフがすべての電話に出る必要がなくなるほか、用件に応じた担当者・担当部署への取次ぎが自動化されるため、医療機関における電話対応負担を大幅に軽減することができます。

なお、メディアリンクが提供する「DXでんわ」は以下のように豊富な機能を搭載しています。

- 通話内容を自動で録音・AIがテキスト要約する機能

- 音声だけでは伝わらない情報をSMSで送信できる機能

- テキストを入力するだけで自動音声を作成できる機能

- 着信があると関係者にメールやチャットで自動通知する機能

- 着信履歴・内容をリアルタイムで閲覧できる機能

「不要な電話対応をなくしたい」「本来の業務に集中できる環境を整えたい」といった場合は、ぜひDXでんわをご検討ください。医療機関での導入実績に基づくノウハウと導入時の丁寧なサポートで、電話対応の効率化をスムーズに実現します。

よくある質問

電話対応でダメな例は?

ぶっきらぼうな対応、専門用語の多用、長時間の保留、曖昧な案内が代表的なNG例です。「はい、○○クリニックです」といった無表情・単調な声での応対や、「何ですか?」「忙しいので手短に」などの事務的な対応は患者さんの不安を増幅させます。

また、専門用語を平易な表現に言い換えずに使用することや、何の説明もなく長時間保留にすることも避けるべきです。「たぶん大丈夫だと思います」といった曖昧な案内も患者さんの混乱を招くため、確実な情報提供を心がけましょう。

電話対応で最初の一言は?

明るく元気な声で「お電話ありがとうございます。○○クリニックでございます」のように挨拶し、医療機関名を明確に伝えましょう。電話は声だけのコミュニケーションのため、表情が見えなくても声の調子で明るさが伝わるよう意識することが重要です。

第一声は相手に与える最初の印象を決める重要な要素で、不安や緊張を抱えて電話をかけてくる患者さんに安心感を与える効果があります。医療機関名は相手に確実に伝わるよう、はっきりと発音することも大切です。

他にも「おはようございます。○○病院でございます」といった時間帯に応じた挨拶も効果的です。

電話対応がうまい人の特徴は?

明るく丁寧な口調で話し、患者さんの不安を和らげる配慮ができる人です。具体的には、自然と笑顔を作ることで声に明るさを生み出し、「恐れ入りますが」「申し訳ございませんが」などのクッション言葉を効果的に使い分けています。

また、患者さんの話を最後まで聞き、適切な相槌で傾聴していることを示す傾聴力も重要な特徴です。情報を正確に聞き取り、必ずメモを取って復唱確認を行い、個人情報保護にも配慮した対応ができます。

さらに、「担当医に伝えておきますので、診察時にご相談ください」など具体的で安心できる対応を提供できる人が電話対応が上手な人と言えるでしょう。

関連記事

【中小企業向け】IVRの導入ポイント:メリット・注意点・おすすめサービスを解説

IVR(電話自動音声応答システム)とは?メリット・デメリットと導入ポイント

IVR認証とは?仕組みと特徴、他の認証方法との違いを徹底解説

なぜ営業電話はしつこい?何度もかかってくる理由と対策

CS調査の課題を解決!アンケート調査ならIVR(自動音声応答)の導入を

営業時間外の電話にどう対応する?自動応答で負担をなくそう!

コールフローとは?効率的なコールセンター運営の鍵を徹底解説

放棄呼とは?コールセンターの放棄呼率を削減する対策を解説

ボイスボットとは?仕組みやメリット・デメリット、活用ケースなどをまとめてご紹介!