カスハラ電話を切る4つの判断基準とは?

長電話への対処法も解説

カスタマーハラスメント(カスハラ)の電話対応で、「いつ切電すべきか?」と判断に迷う方は少なくないでしょう。特に、30分以上続く長電話のカスハラは精神的な負担も大きく、適切なタイミングでの切電判断がより重要になります。

本記事では、電話を切るときの具体的な切断基準や長電話を防ぐ初動対応、電話を切るまでに踏むべき3ステップ、切電後の報告・記録方法まで、カスハラ電話を受けたときの実践的な対応方法を解説します。

目次

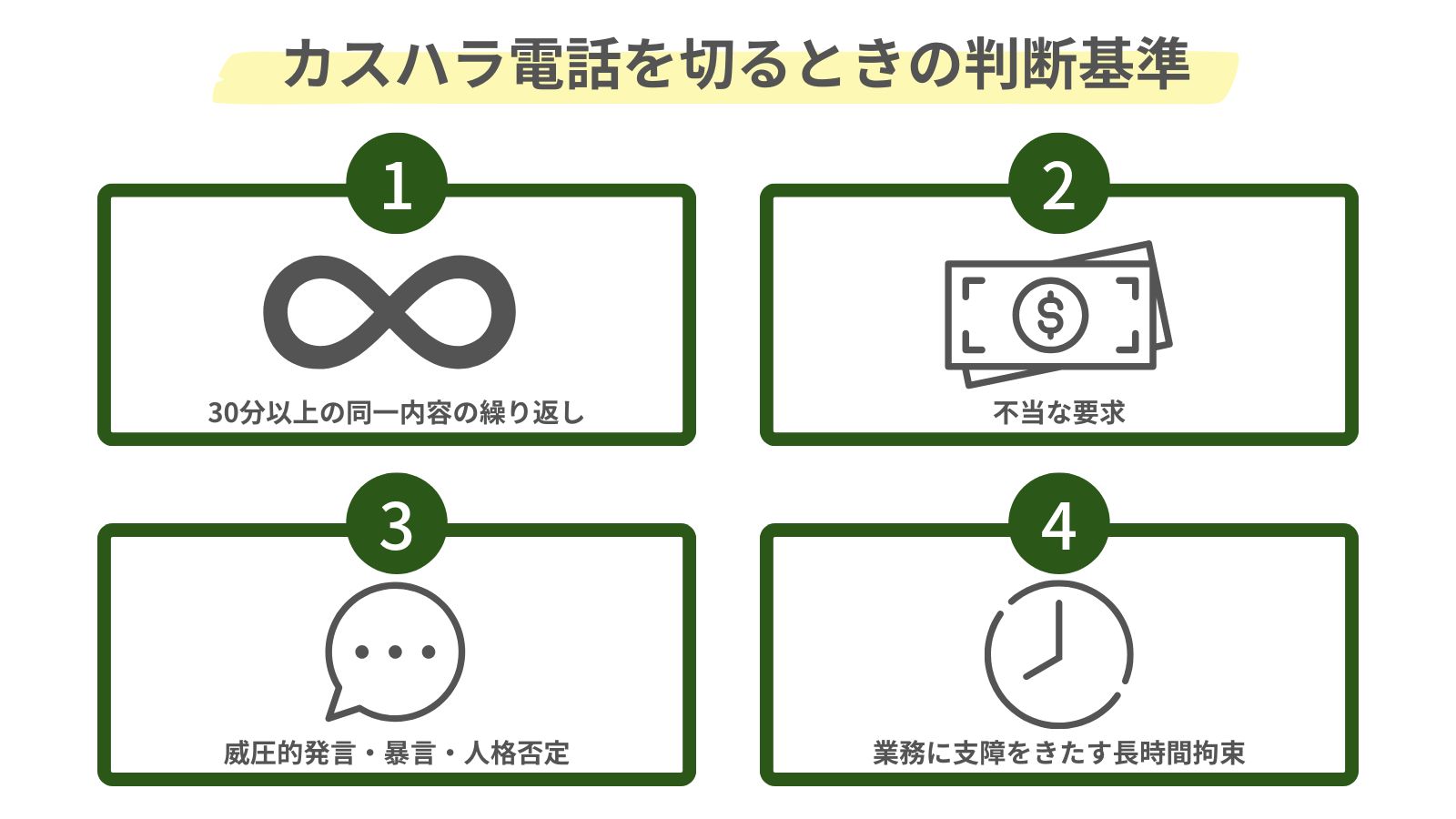

1. カスハラ電話を切るときの判断基準

電話でカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けた際、「適切なタイミングで切電の判断を行うこと」は重要な対応のひとつです。特に長電話になれば精神的負担も大きくなるため、現場スタッフが迷わず迅速に判断できるよう、企業は明確な基準を設ける必要があります。

具体的な判断基準は、以下の4点です。

- 30分以上の同一内容の繰り返し

- 不当な要求

- 威圧的発言・暴言・人格否定

- 業務に支障をきたす長時間拘束

30分以上の同一内容の繰り返し

電話対応で消耗するパターンの一つが、同一の内容を延々と繰り返されることです。これは長電話に発展する典型例であり、30分以上同じ内容を繰り返し主張する状況は、もはや建設的な対話とは言えません。

こちらが解決策や代替案を提示しても聞き入れず、同じ苦情や要求を繰り返し続ける場合は、切電を検討すべきタイミングです。「30分」を一つの基準とすることで、現場スタッフも判断しやすくなります。

ただし、時間だけでなく内容の建設性も重要な判断要素となることを覚えておきましょう。

不当な要求

相手の主張が「正当なクレーム」と「不当な要求」かを見極めることは、カスハラ対応の要です。要求内容が不当である場合は、切電の明確な判断基準となります。

具体的には、以下のような主張が不当な要求に該当します。

- 法的根拠のない金銭要求や過度な金銭的補償の要求

- 会社の方針や規則を大幅に超えた過度な対応要求

- 実現不可能または社会通念上不相当な要求

- 個人的な便宜を図るよう迫る要求

社会通念上明らかに妥当性を欠いた要求については、毅然とした対応が必要です。

正当なクレームとカスハラの違いについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

威圧的発言・暴言・人格否定

暴言や人格を否定する発言は、即座に切電を検討すべき判断基準です。例えば、以下のような発言が該当します。

- 「馬鹿野郎」

- 「わかってるか、お前」

- 「なんの役にも立たない」

威圧的な言動や脅迫的な表現、差別的発言や侮辱的な言葉も同様に対処が必要となります。こうした発言は従業員の心身に深刻なダメージを与え、業務環境を著しく悪化させる要因となります。感情的な暴言には、冷静かつ断固とした対応が求められます。

業務に支障をきたす長時間拘束

電話対応業務では効率性も重要な要素です。他の顧客対応や業務に影響を与える長時間の拘束は、明確な解決意図がない場合は切電の判断基準となります。

また、長電話による拘束は単に時間を奪われるだけでなく、以下のような多面的な問題を引き起こします。

- 業務全体への影響:他の顧客を待たせ、サービス品質全体が低下する

- 精神的な圧迫感:「電話を切らせてくれない」という無力感に苛まれる

- 心理的疲労の蓄積:長時間の緊張状態によるバーンアウトリスクが高まる

- チーム全体への波及:対応者の不在が他のメンバーの負担増加につながる

特に、建設的でない延々とした通話や、業務効率を著しく阻害する状況では、組織全体の運営に悪影響を及ぼします。従来の電話対応では「こちらから電話を切ってはいけない」という考え方が一般的でしたが、適切な判断基準を設けることで、このような状況を改善できます。時間と内容の両面から総合的に判断することが重要です。

以下の記事では、特にコールセンターにおけるカスハラ事例を取り上げていますので、詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

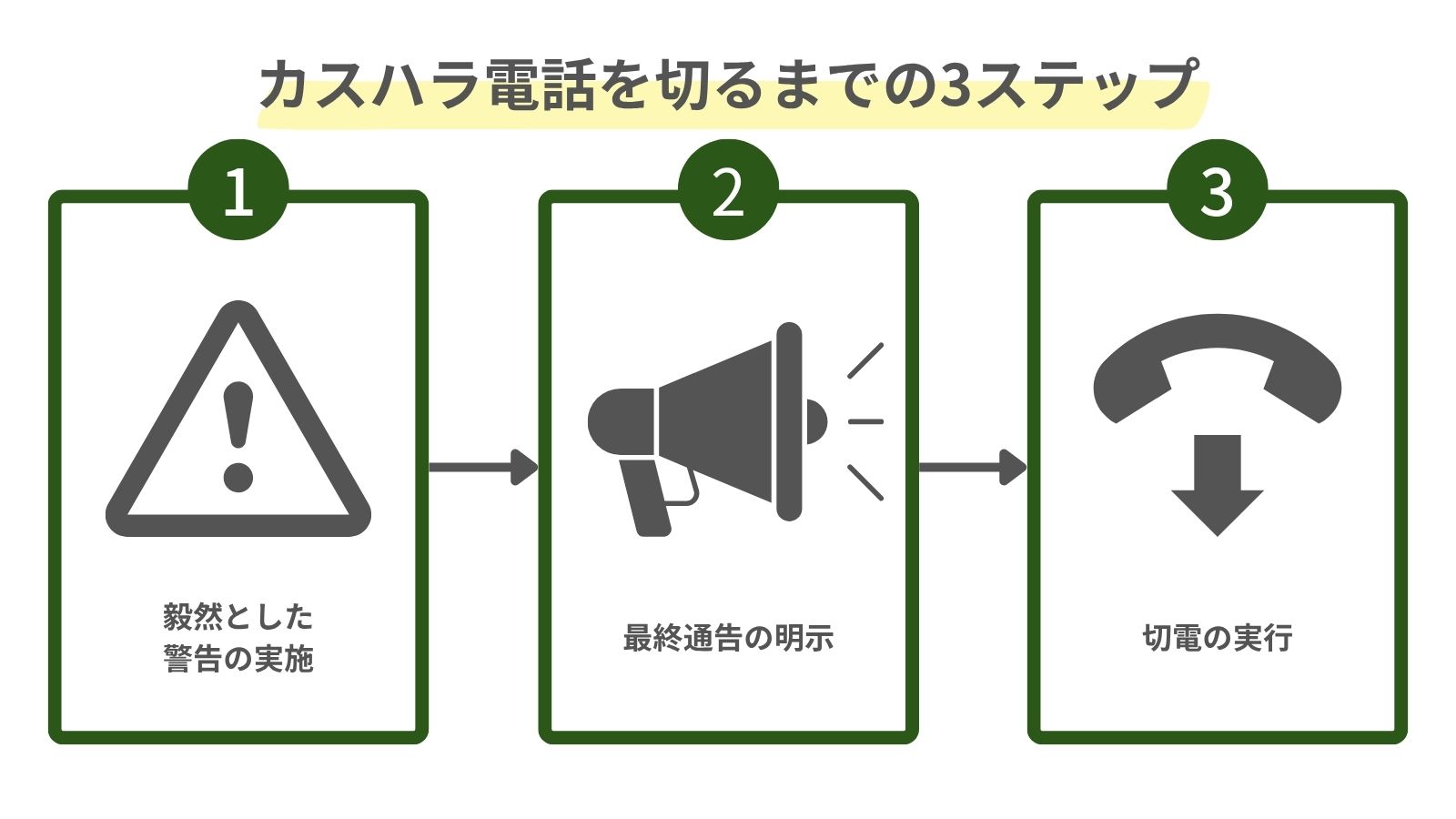

2. 【例文付き】カスハラ電話を切るまでの3ステップ

カスハラ電話に対応する際は、感情的にならず段階的に対処することが重要です。次の3つのステップを踏むことで、適切な対応を行うことができます。

- ステップ1:毅然とした警告の実施

- ステップ2:最終通告の明示

- ステップ3:切電の実行

各ステップで使用する具体的なフレーズもあわせて、以下で詳しく解説します。

ステップ1:毅然とした警告の実施

最初のステップでは、相手の言動が不適切であることを明確に伝えます。この段階では、冷静かつ断固とした態度で警告を行い、改善を求めることが必要です。相手に対して毅然とした姿勢を示すことで、これ以上の悪化を防ぐ効果が期待できます。

▼警告時の具体的なフレーズ例

- 「恐れ入りますが、そのような言葉遣いでは対応を続けることができません。冷静にお話しいただけますでしょうか」

- 「申し訳ございませんが、威圧的な言動は控えていただけますでしょうか。建設的にお話を進めさせていただきたく存じます」

- 「お客様のお気持ちは理解いたしますが、暴言については対応いたしかねます。落ち着いてお話しください」

相手に改善を促す効果的な伝え方として、具体的にどのような点が問題であるかを明示し、どのような対応を求めているかを明確に伝えることが重要です。

ステップ2:最終通告の明示

警告後も改善が見られない場合は、最終通告を行います。この段階では、切電の可能性を明確に伝え、最後の機会であることを相手に理解してもらいます。ここで重要なのは、感情的にならず、あくまで業務上の判断として伝えることです。

▼最終通告時の具体的なフレーズ例

- 「これ以上このようなお話が続くようでしたら、誠に申し訳ございませんが、お電話を切らせていただくことになります」

- 「恐れ入りますが、建設的なお話ができない状況が続いておりますので、このままでは対応を終了させていただきます」

- 「申し訳ございませんが、このような状況では適切な対応ができませんので、電話を切らせていただく可能性がございます」

最終警告を行うときのポイントは、相手に選択の機会を与えることです。これによって公平性を保った対応が可能になります。

ステップ3:切電の実行

最終通告後も状況が改善されない場合は、予告通り切電を実行します。この時点では、「これにて失礼します」と明示的に切ることが適切とされています。感情的にならず、礼儀を保ったまま電話を終了することが重要です。

▼切電時の具体的なフレーズ例

- 「申し訳ございませんが、建設的なお話ができませんので、これにて失礼いたします」

- 「恐れ入りますが、このままでは対応を継続できませんので、これで失礼させていただきます」

- 「誠に申し訳ございませんが、適切な対応が困難な状況のため、これにて失礼いたします」

適切な切電のタイミングは、最終通告後に一定の時間(通常30秒から1分程度)を置いても改善が見られない場合です。また、切電時は受話器を優しく戻すことを心がけるとよいでしょう。

なお、カスハラ電話ではなく「ビジネスシーンにおける電話の切り方のマナー」については、以下の記事で解説しています。詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

3. カスハラ電話を切ったあとに取るべき対応

カスハラ電話を切電したあとは、今後の再発防止と組織的な対策を強化するための取り組みが必要です。適切な報告と記録により、個人の経験を組織全体の財産として活用し、同様の事案への備えを強化することができます。また、迅速な情報共有により、チーム全体でカスハラ顧客への対応体制を整えることが可能になります。

以下に示す3つの対応について、詳しく見ていきましょう。

- 上司や管理者に報告する

- 顧客情報を更新・共有する

- 次回の対応を検討する

上司や管理者に報告する

切電後は速やかに上司や管理者への報告を行うことが必要です。そのためにも、「従業員がどのようにカスハラを報告するか」を事前に取り決めておきましょう。以下は報告すべき内容の例です。

▼報告すべき内容

- 切電に至った経緯と判断根拠

- 相手の具体的な言動(暴言の内容、威圧的行為など)

- 対応時間と警告・最終通告の実施状況

- 相手の連絡先情報(わかる範囲で)

- 担当者の心理的影響度

また、従業員からカスハラの報告を受けた上司や管理者が「どのような対応を取るか」を定めておくことも重要です。一般的には、従業員の精神的なフォローや担当者の交代などが求められます。

なお、報告のタイミングについてもルール化しておきましょう。以下のように、緊急度に応じて報告のタイミングを設定するとよいです。

- 脅迫的発言や法的問題に発展する可能性がある場合は即座に報告する

- その他のケースでは遅くとも当日中には報告する

以上のように組織として一貫した対応方針を確立し、従業員への適切なサポートを提供することが重要です。

顧客情報を更新・共有する

カスハラが発生した際は、顧客データベースへの記録と情報共有が不可欠です。これによって、次回から同一の顧客に注意深く対応できるようになります。

顧客情報を記録する場合は、以下のような情報を含めるとよいでしょう。

▼記録すべき情報

- カスハラ発生日時

- 対応者名

- 具体的なカスハラ内容

- 切電理由

- 警告・最終通告の実施回数と反応

- 今後の対応上の注意点

チーム内での情報共有手順としては、関係部署全体で顧客情報を共有し、同じ顧客からの電話に対して統一した対応ができるよう体制を整える必要があります。注意喚起情報を記載しておくことで、次回対応時に事前に準備ができ、より適切な初期対応が可能になります。

次回の対応を検討する

同じ顧客からの再度の電話に備えて、事前の対応方針を決定しておくことが重要です。関係部署の管理者間で判断基準をすり合わせつつ、組織的な対応を取りましょう。

▼事前に決定すべき事項

- 次回電話時の担当者は誰にするか(管理者も含め)

- 初回から厳格な対応を取るか

- 法的措置検討の判断ラインをどこに置くか

対応方針を事前に定めることで、現場スタッフが迷うことなく適切な対応を行えるようになります。

また、「通話が○○分を超えたら上司に引き継ぐ」など、エスカレーションの基準を明文化しておくことも重要です。これにより、担当者の心理的負担を軽減し、組織として一貫した対応を実現することができます。

なお、以下の記事ではカスハラ電話に対して「組織的に講じるべき5つの対策」を紹介しています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

4. カスハラ電話を受けたときのポイント

カスハラ電話を受けた際は、冷静かつ組織的な対応を心がけることが重要です。また、後の対応や法的措置の際に重要な証拠として活用するために、通話内容を客観的な事実として記録しましょう。

感情的にならない

最初から「カスハラだ!」と決めつけて対応してはいけません。良かれと思ってご意見してくださった顧客が「つい大きな声を出してしまった」ということはあります。それをカスハラと決めつけ、「警察を呼びますよ!」などと対応したら大ごとです。まずは基本的な対応手順を踏んで、冷静かつ誠意をもって対応することが基本となります。

▼相手につられて攻撃的にならない方法

- 深呼吸を行い、感情をコントロールする

- 相手の言葉を人格攻撃として受け取らず、状況として客観視する

- 自分自身の声のトーンを意識的に落ち着いたレベルに保つ

- 相手の感情に同調せず、プロフェッショナルな距離感を維持する

また、結果的にカスハラ行為を受けて切電をすることになっても、受話器を勢いよく置く「ガチャ切り」は避けましょう。感情的な切電は、問題をさらに悪化させる可能性があるためです。相手が「電話を雑に切られた」と感じ、より強いクレームやSNSでの拡散などにエスカレートするリスクがあります。

通話内容を記録する

カスハラ電話を受けた場合は、通話内容を正確に記録することが重要です。保全された内容によってハラスメントの具体的な状況を把握でき、企業や従業員を守る重要な証拠として機能するためです。

最も確実な記録方法は、通話録音システムの導入です。すべての通話を漏れなく記録できるだけでなく、電話受付の前に「サービス向上のために録音する」というメッセージを流すことで、顧客の不適切な発言を抑制する効果が期待できます。

録音する仕組みがない場合は、メモによる記録を行いましょう。特に長電話の場合は、通話時間と相手の発言内容を時系列で記録することが重要です。

▼記録すべき内容

- 日時・通話開始時刻・通話時間

- 相手の情報(名前、連絡先など)

- 具体的な暴言や威圧的発言(可能な限り正確に)

- 相手の要求内容とこちらの対応

- 警告・最終通告を実施した時刻

また、客観的事実と主観的印象を明確に区別し、第三者が読んでも状況が理解できるよう心がけましょう。

長電話を防ぐ初動対応を心がける

長電話のカスハラに発展させないためには、通話開始時の対応が重要です。以下の3つを意識した初動対応を取ることで、「記録している」「組織的に対応している」という姿勢を示すことができ、不当な長電話への抑止力となります。

1. 相手情報の確認

通話の最初に、相手の名前と連絡先を確認します。

▼使用するフレーズ例

- 「お名前とご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか?」

- 「念のため、お電話番号を教えていただけますでしょうか?」

▼確認すべきポイント

- 過去にカスハラ記録がある顧客かどうかをシステムで即座に確認する

- 要注意顧客の場合は、初動から慎重な対応を取る

- 記録を取る準備を整える

2. 用件の明確化

早い段階で話の要点を整理し、ゴールを明確にします。

▼使用するフレーズ例

- 「本日はどのようなご用件でしょうか?」

- 「つまり、◯◯についてのご相談ということでよろしいでしょうか?」

▼確認すべきポイント

- 複数の話題が混在している場合は、優先順位を確認する

- 論点を絞ることで、話が拡散するのを防ぐ

- 相手の要求を明確に言語化する

3. 対応の見通しを示す

可能な範囲で、対応の流れや時間の見通しを伝えます。

▼使用するフレーズ例

- 「それでは、まず◯◯についてご説明させていただきます」

- 「お調べして折り返しご連絡いたしますので、少々お時間をいただけますでしょうか?」

▼確認すべきポイント

- 段階的に対応を進め、無制限に時間を取られない構造を作る

- 即答できない内容は保留や折り返しを提案する

- 明確なネクストステップを示すことで、終わりの見えない対話を防ぐ

長時間対応で限界を感じたら担当者を交代する

30分以上の対応が続き、精神的に限界を感じた場合は、無理に1人で対応を続ける必要はありません。長電話のカスハラは対応者の心身に深刻なダメージを与えるため、適切なタイミングで担当者を交代することが重要です。

▼担当者交代の手順

- 保留にする: 「少々お待ちください」と伝えて電話を保留にする

- 状況を共有する: 上司や先輩に以下を簡潔に説明する

- 通話時間(◯分経過)

- 相手の要求内容

- これまでの対応内容

- 精神的負担の程度

- 明確に引き継ぐ: 「担当者が変わります」と明確に伝えて引き継ぐ

▼担当者交代の効果

- 相手の態度が変わる:新しい担当者になることで、相手が冷静になるケースがある

- 精神的負担の分散:1人の担当者に負荷が集中するのを防ぐ

- 客観的な判断:第三者が状況を判断することで、より適切な対応が可能になる

1人で抱え込むことは、心身の健康を損なう原因になります。「自分の対応が悪かったのでは」と思う必要はありません。チームで対応する体制を整えておくことが、組織として重要です。

5. カスハラ電話対策なら「DXでんわ」

カスハラ電話対応の課題を「システムで根本的に解決したい」場合は、メディアリンクが提供している「DXでんわ」がおすすめです。「DXでんわ」は電話業務の効率化を実現するIVR(自動音声応答システム)ですが、カスハラ対策ツールとしても活用することができます。

特徴1:通話内容を録音・テキスト化できる

「DXでんわ」には通話内容を自動録音し、文字に起こす機能が搭載されているため、カスハラ行為の証拠として保存することができます。また、テキストは「全文」と「AIによる要約文」の2種類が生成されるため、第三者でも迅速かつ正確に状況を把握できます。

特徴2:人が直接対応する状況を回避できる

IVRの一般的な活用方法は「電話の振り分け」ですが、「あえて転送しない設定」を行うこともできます。例えば、自動音声ガイダンスで「クレームの方は3番を押してください」といったメニューを案内したあと、「当社へのご意見・ご要望は、Webサイトの問い合わせフォームから送信してください」のような音声を流すことで、人による対応を回避できます。また、「DXでんわ」には相手の携帯電話にショートメッセージを送れる機能もあるため、人の手を介さずWebページのURLを案内することが可能です。

IVRの仕組みや機能について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特徴3:悪質なカスハラ行為者をブロックできる

「DXでんわ」には、特定顧客の電話番号をブラックリストに登録し、着信を拒否できる機能もあります。これによって、カスハラ行為を繰り返す相手からの電話をシャットアウトすることが可能です。

電話業務の効率化・自動化を図りつつ、カスハラ対策を同時に実現したい方は、ぜひ「DXでんわ」をご検討ください。

よくある質問

カスタマーハラスメントの電話の切り方は?

3段階のステップを踏んで切電します。

- 「そのような言葉遣いでは対応を続けることができません」と毅然とした警告を行う

- 改善されなければ「このままでは電話を切らせていただきます」と最終通告する

- それでも状況が改善しない場合は「これにて失礼いたします」と明示的に切電す

感情的にならず、礼儀を保ったまま電話を終了することが重要です。

カスハラを断る方法は?

自社で定めた判断基準に基づいて断ります。例えば、30分以上の同一内容の繰り返し、不当な要求、威圧的発言・暴言・人格否定、業務に支障をきたす長時間拘束などが判断基準となります。「申し訳ございませんが、そのような要求にはお応えできません」「建設的なお話ができない状況では対応を継続できません」といったフレーズで、毅然とした態度で断りましょう。

電話はかけた側が切るの?

一般的なビジネスマナーでは「かけた側が切る」とされていますが、カスハラ電話の場合は例外です。暴言や威圧的発言、不当な要求など適切な判断基準に該当する場合は、受けた側から切電しても問題ありません。従来の「こちらから電話を切ってはいけない」という考え方を改め、適切な判断基準を設けることが重要です。

カスハラの暴言の例は?

人格を否定する発言や威圧的な言動、脅迫的な表現、差別的発言、侮辱的な言葉が該当します。例えば、「馬鹿野郎」「わかってるか、お前」「なんの役にも立たない」などの表現です。こうした発言は従業員の心身に深刻なダメージを与えるため、冷静かつ断固とした対応が求められます。

関連記事

電話代行サービスの転送とは?仕組みと料金、その他の転送方法まで解説

コールセンター外注のポイントを解説!メリット・デメリットや選び方も

カスハラ対策として求められる企業対応:事前の備えから発生時の対応まで解説

電話転送時の通話料金は誰の負担?通信キャリアのサービス費用も解説

電話自動応答システムの振り分けで業務効率化!3種類のシステムも解説

自治体の転送電話システム導入ガイド:各窓口への自動振り分けを実現する方法

電話転送アプリは本当に無料?注意点やおすすめの転送方法を解説

仕事用スマホ(社用携帯)を導入する重要性と選び方

固定電話・代表電話を廃止する会社が増えているって本当?廃止によるメリット・デメリットを解説