電話自動応答の自作方法:

専門知識不要で実現できるツールと手順

UPDATE :

電話対応の負担を減らすために自動応答を試したいものの、専門知識がないと難しいと感じていませんか?

実は、IVR(自動音声応答システム)を活用すれば、プログラミングなどの専門知識がなくても電話自動応答を自作できます。

本記事では、自動応答を自作する方法として、IVRを活用した「分岐設定」と「音声ガイダンス作成」の具体的な手順を解説します。

目次

1. 電話自動応答を簡単に自作する方法とは?

電話対応の負担を軽減したいと考えたとき、専門知識がなくても導入できる方法として注目されているのが、IVR(自動音声応答システム)です。着信時に「◯◯の方は1を、△△の方は2を…」のような音声ガイダンスを流し、顧客が電話機のボタンを押すことで、問い合わせ内容に応じた対応を自動的に振り分ける仕組みです。

この仕組みを活用すれば、プログラミングの知識がなくても「分岐設定」と「音声ガイダンスの作成」という2つの作業だけで電話自動応答を自作できます。

また、IVRなら「生の声」を録音する必要がありません。例えば、当社のIVRサービス「DXでんわ」には以下のような特長があるため、自社の雰囲気や顧客層に合った音声ガイダンスを手軽に作成できます。

- テキストを入力するだけで音声を作成できる

- 音声の速度やピッチを調整できる

- 男性・女性の声を選択できる

- 約40言語にに対応している

さらにIVRが優れているのは、問い合わせ内容に応じて柔軟な対応ができる点です。例えば、以下のような対応が可能です。

上記のような各種対応を自動化することで人的リソースを本当に必要な対応に集中させられるため、IVRを活用した電話自動応答の実現は、業務効率化の観点からも有効な手段といえます。

IVRについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

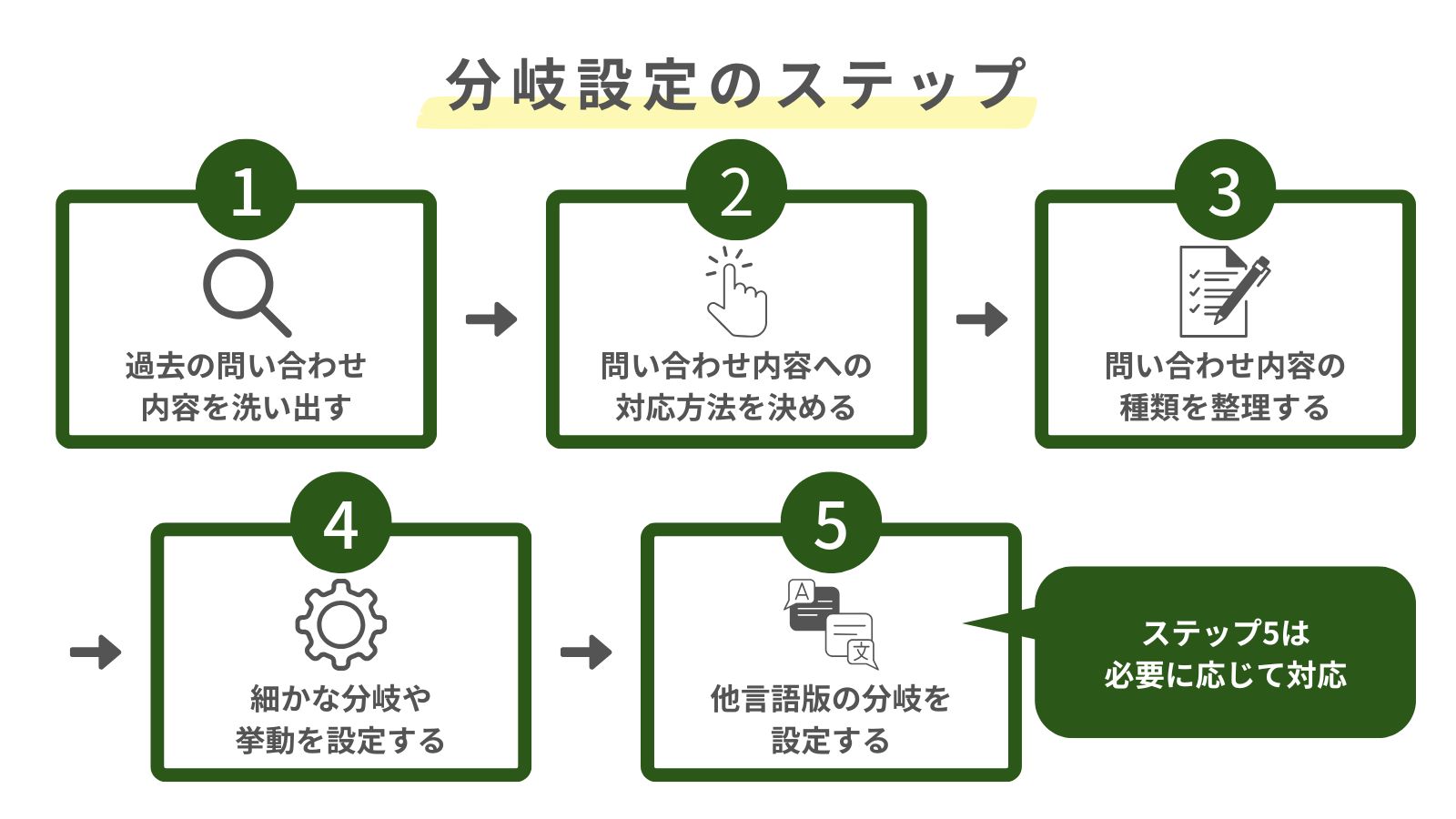

2. 電話自動応答を自作するポイント1:分岐設定のステップ

IVRで電話自動応答を自作する際、まず重要になるのが分岐設定です。分岐設定とは、顧客が電話をかけてきたときに「どのような選択肢を提示するか」「それぞれの選択肢に対してどう対応するか」を決める作業です。ここでは、分岐設定を5つのステップに分けて解説します。

- ステップ1:過去の問い合わせ内容を洗い出す

- ステップ2:問い合わせ内容への対応方法を決める

- ステップ3:問い合わせ内容の種類を整理する

- ステップ4:細かな分岐や挙動を設定する

- ステップ5:必要に応じて他言語版の分岐を設定する

ステップ1:過去の問い合わせ内容を洗い出す

まずは、これまでに寄せられた問い合わせを振り返り、内容を整理しましょう。電話の記録や対応履歴を確認しながら、どのような問い合わせが多いのかをリストアップします。

このとき、問い合わせを「定型回答が可能なよくある問い合わせ」と「人でなければ対応できない問い合わせ」に分類しておくと、次のステップがスムーズに進みます。

過去のデータが十分にない場合は、想定される問い合わせを書き出すだけでも構いません。

ステップ2:問い合わせ内容への対応方法を決める

ステップ1で洗い出した各問い合わせに対して、IVRでどのような対応をするかを決めます。例えば、営業時間のような定型的な質問には音声ガイダンスだけで回答し、契約内容の変更など個別対応が必要な問い合わせは担当者へ自動転送する、といった具合です。

また、資料送付を希望する顧客にはSMSでURLを送信するなど、問い合わせの性質に応じた最適な対応方法を検討しましょう。

IVRで設定できる主な対応は、以下のとおりです。

- 音声ガイダンスによるメッセージの伝達:選択肢を選んでもらうためのガイダンス、よくある問い合わせへの回答、営業時間外にかかってきた電話への翌営業日時の案内、不要な営業電話に対するお断り、用件を預かるための吹き込みの依頼など、さまざまな音声を設定できます。

- 担当者・担当部署への自動転送:人による対応が必要な問い合わせに該当する選択肢に対し、あらかじめ特定の電話番号を紐づけておくことで、自動で転送されるように設定できます。

- SMS(ショートメッセージ)送信:音声だけでは回答できない(特定のWebページへの誘導が必要な)問い合わせに該当する選択肢を顧客が選んだ場合、SMSでURLなどのテキスト情報が自動送信されるように設定できます。

ステップ3:問い合わせ内容の種類を整理する

次に、洗い出した問い合わせ内容をカテゴライズします。この整理が、顧客に提示する選択肢のベースとなります。ここで重要なのは、顧客にとってわかりやすい整理になっているかどうかです。顧客が「どの選択肢を選べばよいか」を迷わず判断できる状態を目指しましょう。

整理の切り口としては、以下のようなパターンがあります。自社の業種や問い合わせの傾向に応じて、最も適した切り口を選びましょう。

用件による整理:

- 予約に関するお問い合わせ

- 製品トラブルに関するお問い合わせ

- 料金に関するお問い合わせ

- 採用に関するお問い合わせ など

顧客の属性による整理:

- 新規のお客様

- 既存のお客様

- お取引先様 など

自社の組織体制による整理:

- 営業部門

- 人事・総務部門

- ◯◯支店

- △△窓口 など

ステップ4:細かな分岐や挙動を設定する

ステップ3で整理した種類を第一階層として、以降の階層における分岐や、各分岐に対する挙動を設定します。例えば、第一階層で「サービスに関するお問い合わせ」を選んだ顧客に対し、第二階層で「新規申し込み」と「既存契約の変更」を提示する、といった形です。

設定時には、電話をかけてくれた顧客への配慮として、以下のポイントを意識しましょう。

- 問い合わせ頻度の高い選択肢を先にする:問い合わせが多い選択肢を最初に提示することで、音声ガイダンスを最後まで聞くストレスを軽減できます。

- 選択肢は必要最低限にする:選択肢が多すぎると顧客が混乱するため、適度な数に絞ります。目安としては3つから、多くても6個程度が望ましいです。

- 階層は多くても3階層程度にする:深すぎる階層は顧客の離脱を招くため、できるだけシンプルな構造を心がけましょう。

ステップ5:必要に応じて他言語版の分岐を設定する

すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、例えばホテルや旅館、病院やクリニック、飲食店、自治体など、外国人からの問い合わせが多く想定される場合は、多言語対応を検討しましょう。

外国語による音声ガイダンスを行う場合は、基本的には日本語で作成したものと同じ内容の他言語版分岐を作成します。このとき、第一階層で言語選択(日本語・英語など)ができるようにすると効果的です。

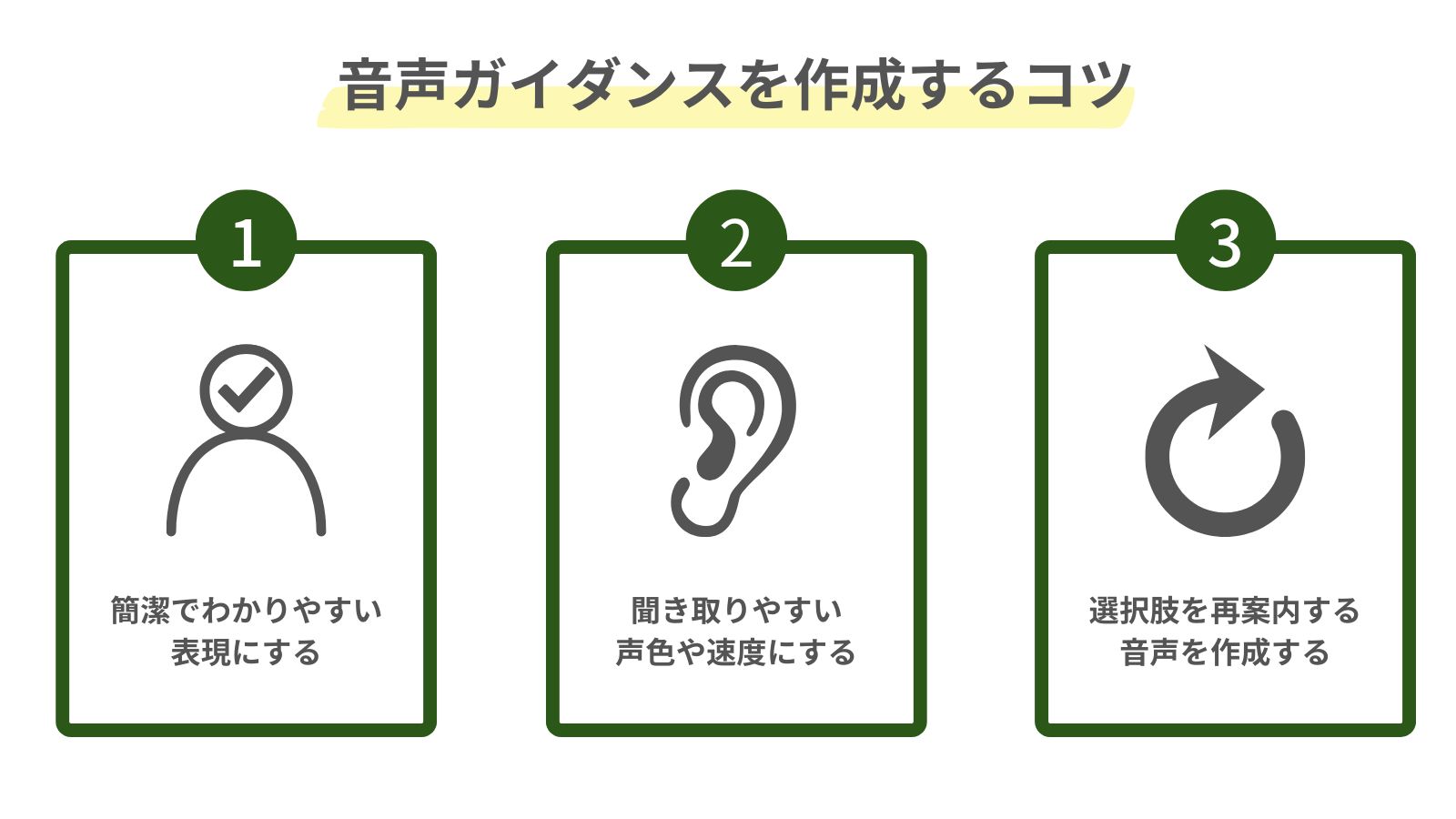

3. 電話自動応答を自作するポイント2:音声ガイダンスを作成するコツ

分岐設定を検討し終えたら、次は音声ガイダンスを作成します。ここでは、音声ガイダンスを作成する際に押さえておきたい3つのコツを紹介します。

- コツ1:簡潔でわかりやすい表現にする

- コツ2:聞き取りやすい声色や速度にする

- コツ3:選択肢を再案内する音声を作成する

コツ1:簡潔でわかりやすい表現にする

音声ガイダンスが長すぎると顧客が内容を理解しきれず、途中で電話を切ってしまいかねません。そのため、案内する文言は伝えたい情報を厳選し、簡潔な表現を心がけましょう。

また、専門用語や業界特有の言い回しは避け、誰にでも理解できる言葉を選ぶことが大切です。顧客が迷わず選択肢を理解できるよう、シンプルで明確な案内を目指しましょう。

コツ2:聞き取りやすい声色や速度にする

音声ガイダンスの声色や速度も重要な要素です。男性の声か女性の声か、スピードは速めか遅めか、といった点を自社のイメージや顧客層に合わせて調整しましょう。

例えば、落ち着いた印象を与えたい場合はゆっくりとした速度で、明るい印象を与えたい場合は少し速めの設定にする、といった工夫ができます。

また、テキスト入力時のちょっとしたコツとして、読点「、」を入れることで適切な間を作ることができます。こうした小さな工夫が、聞き取りやすさを大きく向上させます。

コツ3:選択肢を再案内する音声を作成する

顧客の中には、一度聞いただけでは判断が難しい方もいます。そのため、選択肢を再案内する音声を用意しておくと親切です。

例えば、「もう一度お聞きになる場合は9番を押してください」といった案内を加えることで、顧客が安心して操作できる環境を整えられます。この配慮が顧客の離脱を防ぎ、スムーズな問い合わせ対応につながります。

なお、以下の記事では音声ガイダンスの活用シーンごとに例文をご紹介しています。具体的なメッセージ例を参考にしたい方は、あわせてご覧ください。

4. 電話自動応答を自作するなら「DXでんわ」がおすすめ!

ここまで、IVRを活用した電話自動応答の自作方法を解説してきました。分岐設定や音声ガイダンスの作成は専門知識がなくても可能ですが、実際に導入するとなると「どのサービスを選べばよいのか」と迷う方も多いでしょう。そこでおすすめしたいのが、IVRサービス「DXでんわ」です。

直感的な操作で誰でも簡単に分岐設定できる

DXでんわは直感的に操作できる管理画面が特長で、自社に合った電話自動応答を簡単に構築できます。初めてIVRを導入する方でも、スムーズに設定作業を進められるでしょう。

テキスト入力だけで多言語の音声ガイダンスを作成できる

音声ガイダンスの作成も簡単です。テキストを入力するだけで自動的に音声が生成され、男女別の声色・速度・ピッチを細かく調整できます。さらに約40言語に対応しているため、外国人顧客が多い業種でも安心して利用できます。

時間帯や分岐ごとに柔軟な挙動を設定できる

DXでんわは時間帯や曜日に応じて異なる挙動を出し分けられます。それだけでなく、分岐ごとに対応方法を細かく変更できるため、例えば以下のような柔軟な設定を行うことが可能です。

分岐A:

- 10時〜18時まで担当者へ自動転送する

- それ以外の時間帯は、音声ガイダンスで翌営業時間を案内し、終話する

分岐B:

- 9時〜16時まで担当者へ自動転送する

- それ以外の時間帯は、音声ガイダンスで顧客の用件を伺う

- 伺った用件を録音・文字起こし・AI要約する

- 着信があった旨と、録音・文字起こしデータを関係者へ通知する

上記のような設定ができるため、部署ごとの対応時間の違いや、曜日による対応体制の変化にも柔軟に対応できます。もちろん、手動で切り替える必要はありません。

DXでんわは導入のハードルが低く、機能も充実しているIVRサービスです。無料トライアルもご用意していますので、電話自動応答を自作したいと考えている方は、ぜひご検討ください。

よくある質問

電話の自動応答の設定はどうすればいいですか?

IVRを活用すれば専門知識なしで設定できます。必要な作業は「分岐設定」と「音声ガイダンス作成」の2つです。分岐設定では過去の問い合わせ内容を洗い出し、それぞれへの対応方法を決めて選択肢を整理します。音声ガイダンスはテキスト入力だけで作成でき、簡潔でわかりやすい表現と聞き取りやすい速度を心がけることが重要です。

電話の自動応答のサンプルはありますか?

「DXでんわ」の機能一覧ページからサンプル音声を試聴できます。また、DXでんわのデモ体験番号「050-5527-0760」に電話をおかけいただくことで、実際の自動応答を体感いただけます。

関連記事

ナビダイヤル(0570)とは?フリーダイヤルとの違いや料金の仕組みを解説

自治体の転送電話システム導入ガイド:各窓口への自動振り分けを実現する方法

複数拠点ワンナンバー化とは?メリットや実現方法を解説

問い合わせ削減方法10選!件数と工数に分けて解説

コールセンターの省人化に役立つ「IVR」の活用法・注意点とは?

電話転送アプリは本当に無料?注意点やおすすめの転送方法を解説

コールセンター外注のポイントを解説!メリット・デメリットや選び方も

CS調査の課題を解決!アンケート調査ならIVR(自動音声応答)の導入を

【中小企業向け】IVRの導入ポイント:メリット・注意点・おすすめサービスを解説