自治体の転送電話システム導入ガイド:

各窓口への自動振り分けを実現する方法

UPDATE :

自治体の転送電話システムは、代表番号への問い合わせを自動音声案内で適切な窓口へ振り分ける仕組みです。職員の電話対応業務を軽減しながら、24時間の電話受付・情報提供が可能になります。

本記事では、システムの仕組みから導入のメリット、活用例、注意点まで、自治体での導入を検討する際に知っておくべきポイントを解説します。

目次

1. 自治体の転送電話による自動振り分けの仕組み

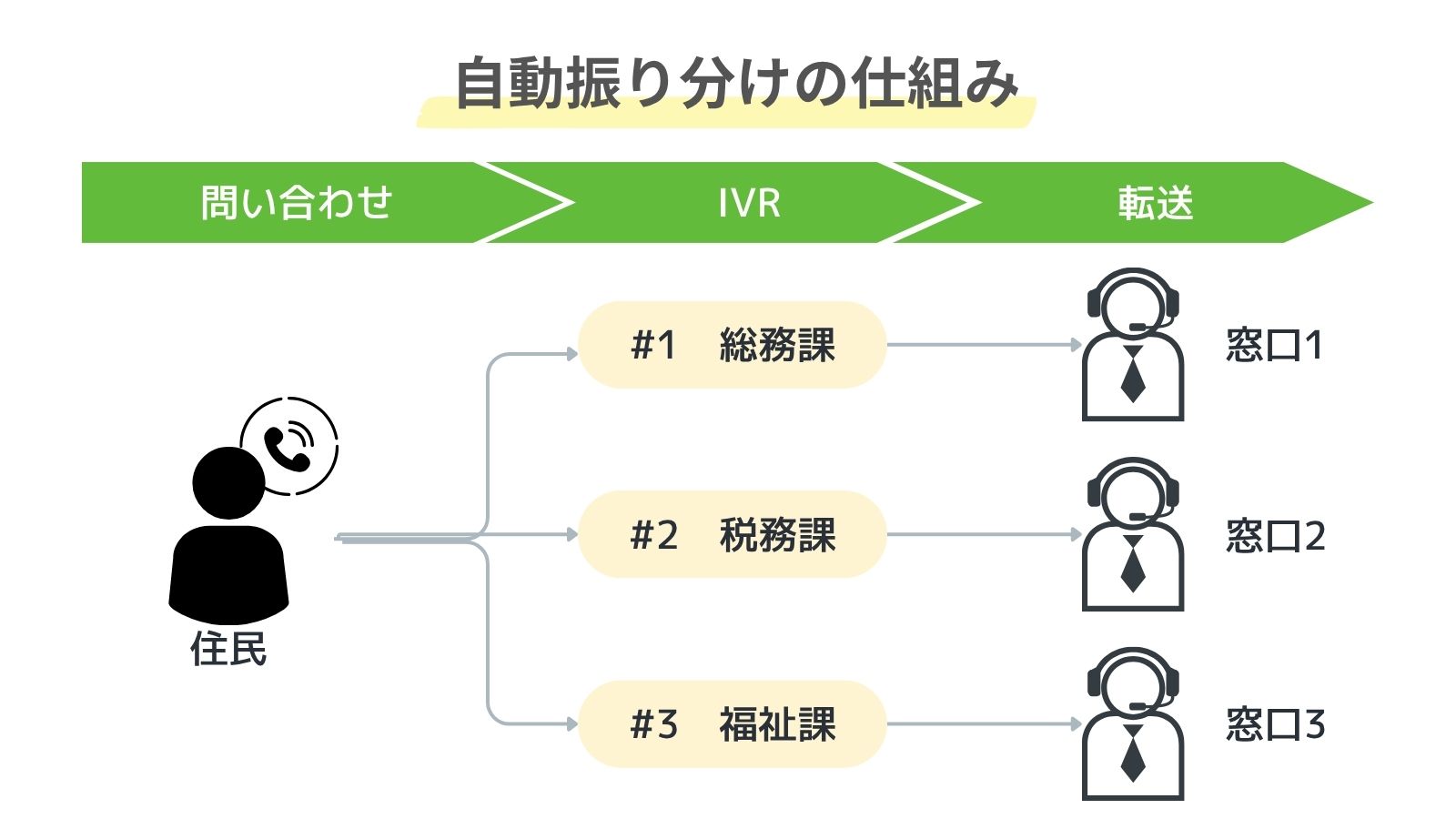

自治体の転送電話システムは、代表番号にかかってきた電話を自動音声案内(IVR)で振り分け、適切な窓口へ接続する仕組みです。従来の電話交換手による取次ぎ業務を自動化することで、職員の負担軽減と住民の利便性向上を同時に実現できます。ここでは、具体的な振り分けの流れと設計のポイントを解説します。

音声ガイダンスとプッシュボタン操作の流れ

住民が代表番号に電話をかけると、まず自動音声ガイダンスが流れます。「○○市役所です。ご用件に応じて番号を押してください」といった案内に従い、住民が電話機のプッシュボタンで該当する番号を選択すると、該当部署の内線へ自動的に接続される仕組みです。

例えば「税金に関するお問い合わせは1番」「国民健康保険については2番」のように、用件別に番号を割り当てます。住民は音声案内を聞きながら適切な番号を選ぶだけで、担当窓口と直接つながることができます。

部署別の振り分け

振り分け先は自治体の組織構成に応じて設定できます。例えば、以下のように部署ごとに設定するイメージです。

- 総務課

- 税務課

- 国民健康保険課

- 福祉課

- 環境課(ごみ収集関連)

問い合わせの多い窓口を優先的に番号の若い順に配置し、住民がスムーズに目的の部署へたどり着けるよう工夫することが重要です。また、メニューは多くても3階層程度に留め、複雑になり過ぎないように注意が必要です。

職員対応への切り替え

音声案内に該当する選択肢がない場合や、どの番号を選べばよいか判断できない住民のために、「その他のお問い合わせは0番」といった職員につながる選択肢を用意しておくことが重要です。

すべての問い合わせ内容を音声メニューで網羅することは現実的ではありません。また、複数の部署にまたがる相談や、イレギュラーな問い合わせも発生します。こうした場合に備えて、職員が直接対応できる選択肢を設けることで、住民が途中で電話を切ってしまうことを防ぎ、確実に適切な窓口へ案内できる体制を整えられます。

24時間対応と営業時間内対応の切り替え

転送電話システムでは、時間帯によって対応内容を切り替えることが可能です。受付時間内は各部署への振り分けを行い、夜間や休日は録音による受付や、緊急連絡先の案内のみを提供するといった運用ができます。

例えば、平日8時30分から17時15分までは通常の部署振り分けを行い、それ以外の時間帯は「本日の業務は終了しました。緊急の場合は○○番へおかけください」といった案内を流す設定が可能です。これにより、限られた人員で効率的な住民対応を実現できます。

2. 自治体が転送電話システムを導入するメリット

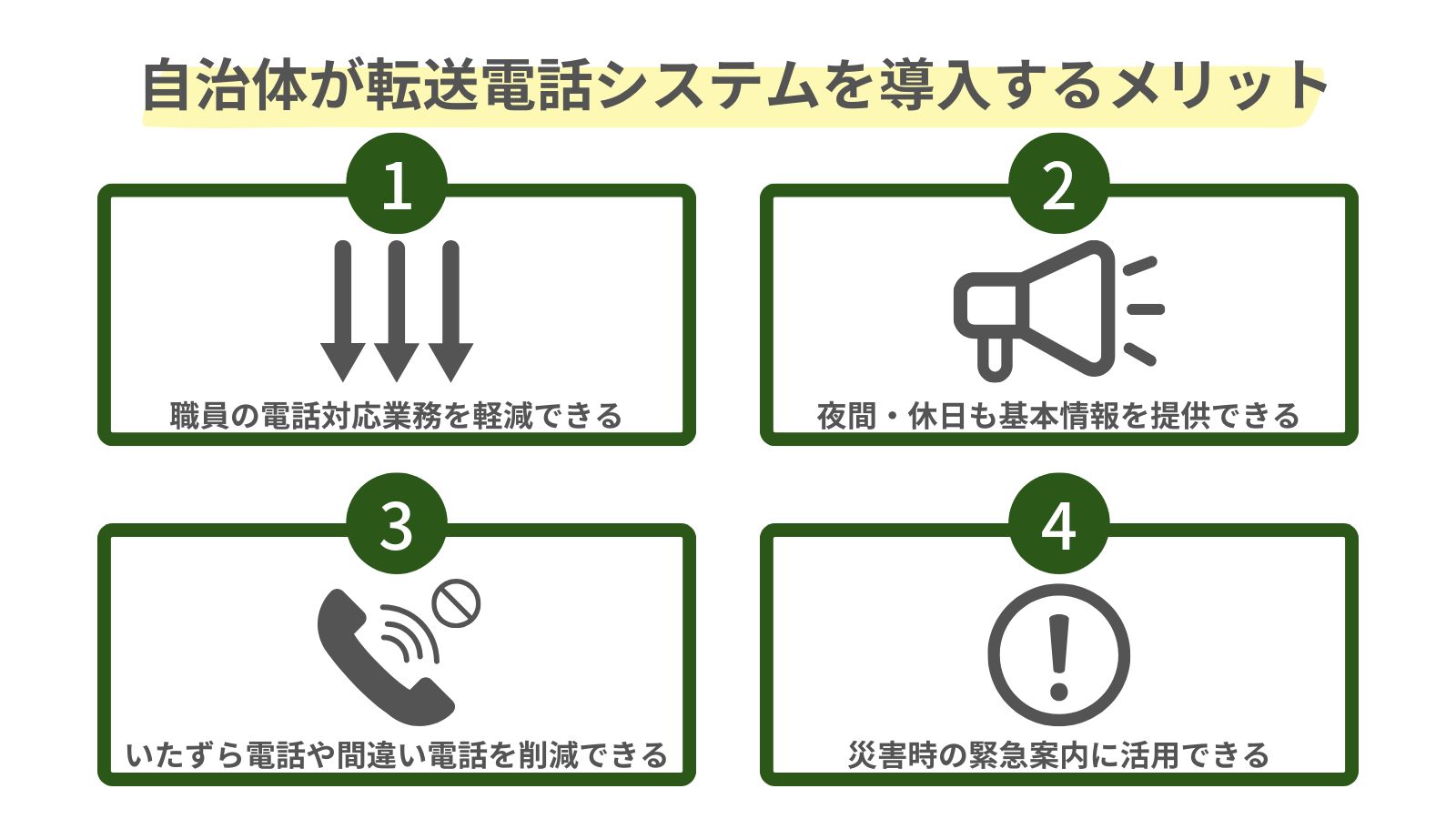

転送電話システムの導入は、自治体の業務効率化と住民サービスの向上を両立できる有効な手段です。電話対応に関わる職員の負担を軽減しながら、住民にとっても利便性の高い窓口体制を構築できます。ここでは、導入によって得られる具体的なメリットとして、以下の4点について解説します。

- メリット1:職員の電話対応業務を軽減できる

- メリット2:夜間・休日も基本情報を提供できる

- メリット3:いたずら電話や間違い電話を削減できる

- メリット4:災害時の緊急案内に活用できる

職員の電話対応業務を軽減できる

代表番号にかかってくる電話の一次対応を自動音声案内で行うことで、職員が直接受ける電話の件数を削減できます。特に「○○課はどこにありますか」「受付時間は何時までですか」といった基本的な問い合わせは、音声案内で自動回答できます。

これにより、職員は本来の業務に集中する時間を確保でき、電話対応による業務の中断を減らせます。また、担当部署以外への誤った着信も減少するため、部署間での電話の取次ぎ作業も軽減されます。

夜間・休日も基本情報を提供できる

転送電話システムを導入すると、職員が不在の時間帯でも音声ガイダンスによる情報提供が可能になります。受付時間、各種手続きの案内、よくある質問への回答などを24時間365日提供できるため、住民の利便性が向上します。

例えば、休日に「ごみ収集日を確認したい」「証明書の発行に必要な書類を知りたい」といった問い合わせに対して、音声案内で基本的な情報を提供できます。住民は営業時間を気にせず必要な情報を得られるため、満足度の向上につながります。

いたずら電話や間違い電話を削減できる

自動音声案内を最初に流すことで、いたずら電話や間違い電話の多くは途中で切断されます。また、明らかに自治体とは無関係な営業電話なども、音声案内の段階で減少する傾向があります。

これにより、職員が対応すべき電話の質が向上し、本当に必要な問い合わせに時間を割けるようになります。特に繁忙期や災害時などの電話が集中する時期・タイミングでは、こうした効率化の効果が顕著に表れます。

災害時の緊急案内に活用できる

災害発生時には、避難所や給水場所、支援制度の案内など、多くの住民から同時に問い合わせが集中します。転送電話システムを活用すれば、こうした緊急情報を自動音声で繰り返し案内できるため、職員の負担を軽減しながら迅速な情報提供が可能です。

また、平常時から災害時用の音声案内を準備しておき、緊急時には即座に切り替えられる設定にしておくことで、初動対応をスムーズに行えます。住民の安全確保と情報提供の両立に貢献する機能といえます。

3. 自治体における転送電話の活用例

転送電話システムは自治体のさまざまな窓口業務で活用できます。代表電話での基本的な振り分けから、特定の目的に特化した窓口まで、幅広い場面での導入が可能です。ここでは、実際に想定される以下4つの活用例を紹介します。

- 活用例1:代表電話での自動案内と部署振り分け

- 活用例2:健康相談や子育て相談窓口

- 活用例3:粗大ごみ受付などの住民サービス窓口

- 活用例4:災害時の避難所案内や緊急連絡先の案内

代表電話での自動案内と部署振り分け

最も基本的な活用例が、市役所や区役所の代表電話における自動案内です。住民が代表番号に電話をかけると、「総務課は1番、税務課は2番、福祉課は3番」といった音声ガイダンスが流れ、該当する番号を押すことで各部署へ直接つながります。

健康相談や子育て相談窓口

健康相談ダイヤルや子育て相談窓口など、専門的な相談を受け付ける窓口でも転送電話システムが有効です。「健康に関する相談は1番、予防接種については2番」「妊娠・出産の相談は1番、子どもの発達相談は2番」のように、相談内容別に振り分けることで適切な担当者へスムーズにつなげられます。

粗大ごみ受付などの住民サービス窓口

粗大ごみの収集予約や、し尿処理の申し込みなど、定型的な手続きを扱う窓口でも転送電話システムは効果を発揮します。音声案内で受付時間や料金、申し込み方法などの基本情報を提供し、予約希望者のみを担当窓口へつなぐ運用が可能です。

災害時の避難所案内や緊急連絡先の案内

災害発生時には、開設されている避難所の場所や連絡先、給水所の情報など、緊急性の高い情報を自動音声で提供できます。「避難所の情報は1番、給水所の情報は2番、被災証明書については3番」のように振り分けることで、混乱を防ぎながら必要な情報を届けられます。

4. 自治体向け転送電話システムの主な機能

転送電話システムを導入する際には、自治体の業務に必要な機能を備えたシステムを選定することが重要です。基本的な自動音声応答から、時間帯別の切り替え、多言語対応、記録管理まで、実務で求められる機能は多岐にわたります。ここでは、自治体が転送電話システムを選ぶ際に確認すべき4つの主要機能について解説します。

- 自動音声応答(IVR)機能

- 時間帯別の自動切り替え機能

- 多言語対応機能

- 通話録音・着信履歴の管理機能

自動音声応答(IVR)機能

IVR(Interactive Voice Response)は、転送電話システムの中核となる機能です。あらかじめ録音した音声ガイダンスを流し、住民のプッシュボタン操作に応じて適切な窓口へ振り分けます。

音声案内の内容は自治体側で自由に設定・変更できるため、組織改編や新しい窓口の開設にも柔軟に対応可能です。

時間帯別の自動切り替え機能

転送電話システムには、時間帯や曜日に応じて自動的に案内内容を切り替える機能が備わっています。営業時間内は各部署への振り分けを行い、夜間や休日は録音受付や緊急連絡先の案内に自動的に切り替わる仕組みです。

あらかじめスケジュールを設定しておけば、システムが自動的に対応を切り替えるため、職員が手動で操作する必要はありません。祝日やお盆休み、年末年始など、特定の休業日の設定にも対応しており、柔軟な運用が可能です。

多言語対応機能

外国籍住民の増加に伴い、多言語対応の音声案内を提供できるシステムも普及しています。日本語に加えて、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語など、地域の実情に応じた言語で音声ガイダンスを作成・案内できます。

最初の音声案内で「For English, press 9」のように言語選択を案内し、住民が選択した言語で以降の案内を提供する仕組みです。多文化共生を推進する自治体にとって、外国籍住民が安心して問い合わせできる環境を整備する有効な手段となります。

通話録音・着信履歴の管理機能

転送電話システムには、通話内容を録音する機能や、着信履歴を記録・管理する機能が備わっています。通話録音は、住民とのやり取りを正確に記録することで、トラブル防止や職員の対応品質向上に役立ちます。

着信履歴の管理機能では、どの時間帯にどの窓口への問い合わせが多いかを分析でき、人員配置の最適化や音声案内の改善に活用できます。ただし、通話録音を実施する場合は、音声案内で「この通話は品質向上のため録音させていただきます」といった告知を行い、個人情報保護に配慮した運用が必要です。

なお、以下の記事は一般企業向けですが、通話録音を行う際に押さえておくべきポイントを解説していますので、詳しく知りたい方はあわせてご覧ください。

5. 自治体が転送電話を導入する際の注意点

転送電話システムは多くのメリットをもたらしますが、導入にあたってはいくつかの注意点があります。システムの設計や運用方法を誤ると、かえって住民の不便を招いたり、想定外のコストが発生したりする可能性があります。ここでは、導入前に検討すべき5つの重要な注意点について解説します。

- 注意点1:メニュー階層を深くしすぎない

- 注意点2:職員対応へ切り替わるメニューを用意する

- 注意点3:導入費用と運用費用を見積もる

- 注意点4:個人情報保護対策を講じる

- 注意点5:既存設備との互換性を確認する

メニュー階層を深くしすぎない

音声案内のメニュー構成は、できるだけシンプルに設計することが重要です。階層が多すぎると、住民は目的の窓口にたどり着く前に混乱したり、途中で電話を切ってしまったりする可能性が高まります。メニューは最大でも3階層程度に抑え、各選択肢の説明も簡潔に保つことで、誰でも迷わず操作できる設計を心がけましょう。

職員対応へ切り替わるメニューを用意する

どれだけ丁寧に音声メニューを設計しても、すべての問い合わせに対応することは困難です。該当する選択肢がない場合や、複雑な相談内容の場合に備えて、必ず職員が直接対応できる選択肢を用意しておきましょう。また、高齢者や障害のある方など、電話操作に不慣れな住民への配慮として、この選択肢の存在を明確に案内することも大切です。

導入費用と運用費用を見積もる

転送電話システムの導入には、初期費用と継続的な運用費用の両方が発生します。初期費用としては、IVRやソフトウェアの購入費、既存設備との接続工事費などがあります。クラウド型を選択する場合は初期費用を抑えられる一方、月額利用料が発生します。運用費用としては、システムの保守費用や転送にかかる通話料金などが継続的に必要です。

個人情報保護対策を講じる

通話録音機能を利用する場合は、個人情報保護法に基づいた適切な運用が必要です。録音を行う旨を事前に音声案内で告知し、住民の同意を得た上で実施することが基本となります。また、録音データの保存期間や管理方法、アクセス権限の設定など、セキュリティポリシーに沿った運用ルールを定めましょう。

既存設備との互換性を確認する

転送電話システムを導入する際は、現在使用している電話設備(PBXやビジネスフォン)との互換性を事前に確認する必要があります。既存設備のメーカーや型番、導入年度によっては、新しいシステムとの接続に制約がある場合があります。導入を検討する段階では、システムベンダーに現在の設備構成を伝え、接続可能かどうかの技術的な確認を行いましょう。

6. 自治体に転送電話システムを導入するなら「DXでんわ」

自動音声案内による電話の振り分けを実現するサービスとしておすすめなのが、メディアリンクが提供するIVRサービス「DXでんわ」です。

テキスト入力だけで約40言語の音声ガイダンスを自由に作成できるため、多文化共生を進める自治体でも活用できます。また、以下のように自治体の窓口業務を効率化する機能も豊富です。

- 営業時間設定:曜日や時間によって案内の出し分け・切り替えを自動化。

- 着信通知設定:着信があると、メールやチャットで関係者だけに自動通知。

- 通話録音・AI要約:通話内容は録音されるだけでなく、AIが要約文を自動生成。

- SMS送信:音声だけでは伝えられないテキスト情報(URLなど)を自動送信。

- レポート管理:着信履歴や市民が吹き込んだ用件を一覧で確認可能。

DXでんわは初期費用0円、月額2,980円から導入でき、最短3日で利用開始が可能です。

また、14日間の無料トライアルもご用意していますので、まずはお気軽にお試しください。

関連記事

【機会損失】すぐに導入したい、IVRを活用したコールバックへの対応とは

カスハラ電話を切る4つの判断基準とは?長電話への対処法も解説

問い合わせ内容の分析方法とは?データ収集から分析手法まで解説

自動音声ガイダンスとは?導入メリットや作成方法まで詳しく解説

電話代行サービスの転送とは?仕組みと料金、その他の転送方法まで解説

電話対応を自動化するAI自動音声応答!仕組みやメリット・デメリットを解説

IVR認証とは?仕組みと特徴、他の認証方法との違いを徹底解説

休みの日でも電話対応は必要?適切な伝え方と緊急時の対処法

複数拠点ワンナンバー化とは?メリットや実現方法を解説