人手不足による業務過多を解消!

業務効率化を図る7つの対策

UPDATE :

多くの企業が直面している人手不足の課題。「一人当たりの業務量が多すぎる」「日常業務に追われている」という状況を改善するには、業務の効率化が一つの解決策となります。

本記事では、一部署の管理者の立場から実践できる効率化対策を紹介します。デジタル技術の活用やプロセスの見直しによって、働きやすい環境を実現する方法をご説明します。

目次

1. 人手不足による業務過多がもたらす悪影響

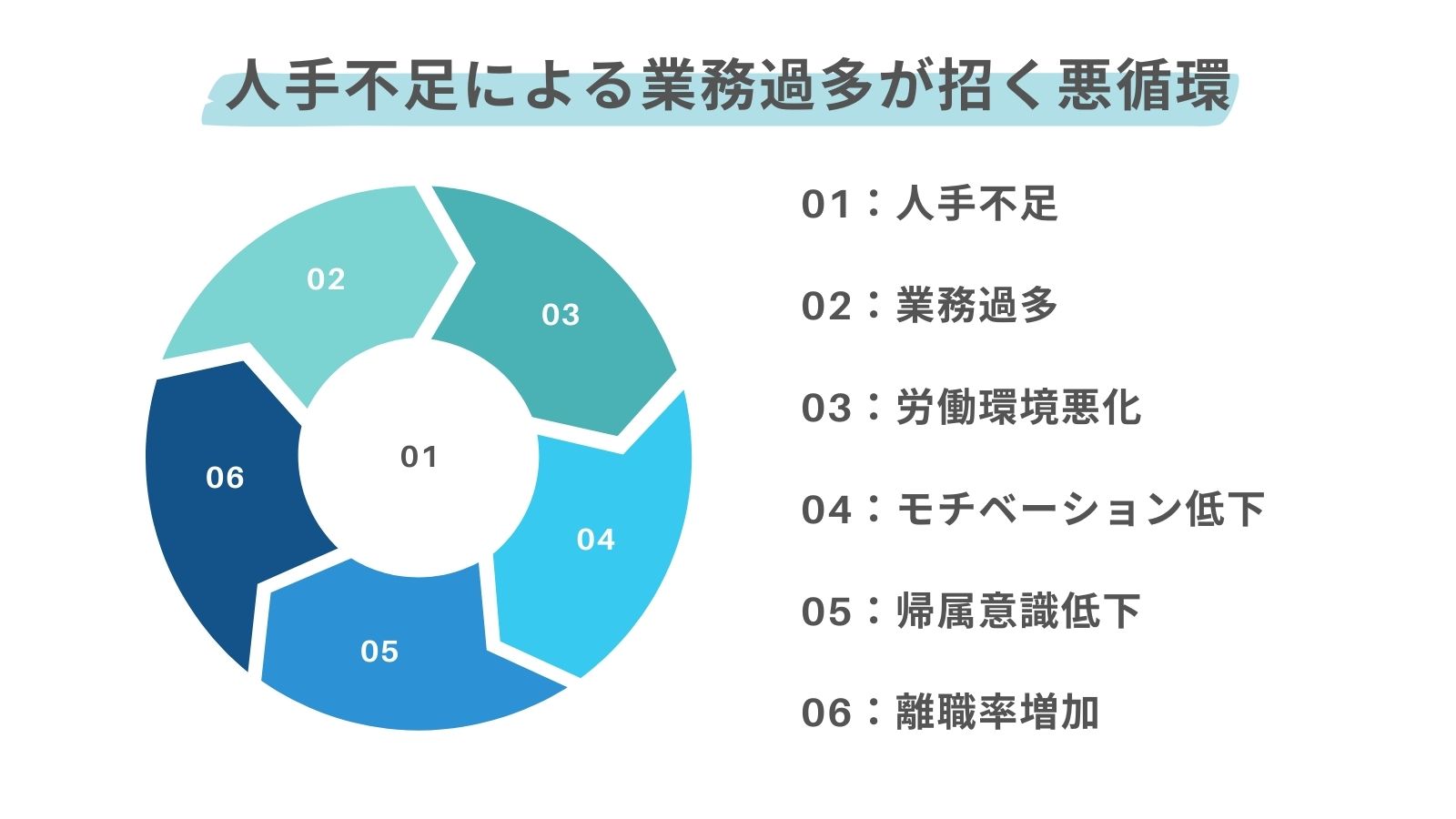

人手不足はただ「人が足りない」という問題にとどまらず、組織全体に連鎖的な悪影響をもたらします。その悪循環のプロセスを詳しく見ていきましょう。

労働環境が悪化する

人手不足の状態が続くと、まず目に見える形で労働環境の悪化が起こります。限られた人員で同じ量の業務をこなそうとすれば、残業時間の増加は避けられません。

また、休暇取得率の低下も深刻な問題です。「代わりの人がいないから休めない」という状況は、特に専門性の高い業務や少人数部署で顕著に表れます。業務の属人化が進むと、特定の従業員が休暇を取ることが難しくなります。

さらに、常に時間に追われる環境では、従業員のストレスレベルが上昇し、ミスの増加や判断力の低下を招くことも少なくありません。

従業員のモチベーションと生産性が低下する

労働環境の悪化は、次第に従業員のモチベーションと生産性の低下を引き起こします。長時間労働や休暇取得の困難さから蓄積された疲労感は、仕事に対する意欲を減退させる大きな要因となります。

特に、「いくら頑張っても業務が終わらない」という状況に置かれると、従業員は達成感を得られず、心理的に疲弊するようになります。

また、常に急いで業務をこなす状況では仕事の質にも影響が出ます。丁寧に考える時間がないため、ミスが増加したり、創造的な解決策を考える余裕がなくなったりします。

企業に対する従業員の帰属意識が低下する

モチベーションと生産性の低下が続くと、従業員は徐々に企業への帰属意識を失っていきます。「この会社で働き続けたい」という気持ちは、給与だけでなく、成長の機会や将来展望、職場での働きがいといった要素に左右されます。

人手不足による業務過多の状態では、新しいスキルを習得したり自己成長に取り組んだりする時間的余裕がなくなります。目の前の業務をこなすだけで精一杯の状態が続くと、キャリアの展望が見えなくなり、将来への不安感が芽生えます。

離職率が増加する

帰属意識の低下は、最終的に離職率の増加という形で表れます。特に、優秀な人材ほど転職市場での価値が高いため、より良い労働条件を求めて会社を去る可能性が高まります。

離職が発生すると、残された従業員の業務負担はさらに増加します。新たな人材を採用しても、戦力として十分に機能するまでには時間がかかるため、短期的には業務負担の増加は避けられません。

「人手不足→業務過多→労働環境悪化→モチベーション低下→帰属意識低下→離職増加→さらなる人手不足」という負のスパイラルに陥ると、抜け出すのは容易ではありません。

2. 本当に人手不足?まず見直したい日常業務の無駄

業務過多を解消する方法として人員補充を行う前に、まずは現状の業務プロセスを見直してみましょう。多くの企業では、業務効率化の余地があるにもかかわらず、「人手不足だから仕方ない」と片付けてしまうことがあります。

日常業務の中に潜む無駄を削減するだけで負担が軽減されるケースも少なくありません。まずは以下のような典型的な無駄がないか、自社の業務を振り返ってみましょう。

「いつもこうだから」と無駄な作業をそのまま続けている

多くの職場では、「これまでずっとこのやり方でやってきたから」という理由だけで、効率の悪い業務プロセスがそのまま継続されています。例えば、電子化できる書類を印刷して保管し続けていたり、不要になった報告書を習慣的に作成し続けていたりなどです。

特に長年続いている業務では、その目的や必要性を問い直す機会がないまま、単なる慣習として残っていることがあります。「この作業は本当に必要か?」「この手順は省略できないか?」とゼロベースで考え直すことで、多くの無駄を発見できるでしょう。

単純な入力作業や書類作成に時間を取られている

多くの企業では、データ入力や定型文書の作成といった単純作業に貴重な人的リソースを割いています。例えば、同じデータを複数のシステムに二重入力したり、毎回ほぼ同じ内容の文書を一から作成したりする作業は、高度なスキルを持つ従業員の時間を無駄に消費してしまいます。

このような単純作業は、テンプレート化やシステム連携、自動化ツールの導入などによって大幅に効率化できる可能性があります。現代のデジタルツールを活用することで、人間は本来の判断力や創造性を必要とする業務に集中できるようになります。

同じような問い合わせに何度も同じ回答をしている

カスタマーサポートや社内ヘルプデスクなどでは、似たような問い合わせに対して何度も同じ回答を繰り返していることがあります。これは担当者にとって大きな負担となるだけでなく、問い合わせた顧客や従業員にとっても「回答を待つ時間が発生する」という非効率さがあります。

よくある質問とその回答をFAQとしてまとめて公開したり、チャットボットなどのシステムを導入したりすることで、単純な問い合わせ対応の工数を大幅に削減できます。その結果、専門的な判断が必要な複雑な問い合わせにより多くの時間を割くことが可能になります。

必要な情報を探し回ったり、同じ作業を複数人でしている

情報共有の仕組みが整っていない職場では、必要な資料やデータを探すために多くの時間を費やしていることがあります。「あのファイルはどこにあるのか」「前回の会議で決まったことは何だったか」といった情報を探し回る時間は完全な無駄と言えるでしょう。

また、情報共有の不足は、複数の部署や担当者が知らずに同じ作業を重複して行うという事態も招きます。このような無駄を減らすためには、情報の保存場所や命名規則を統一し、誰でも必要なときに必要な情報にアクセスできる環境を整備することが重要です。

会議や承認の手続きが多すぎて物事が進まない

多くの企業では、意思決定までの承認ステップが多すぎたり、実質的な成果につながらない会議が頻繁に開催されたりしています。例えば、決裁者が不在の場合でも代理決裁ができない硬直的なルールや、関係者全員が出席する必要のない定例会議などは、業務の流れを滞らせる大きな要因です。

特に中間管理職は、こうした非効率な会議や決裁プロセスに多くの時間を取られ、本来のマネジメント業務に集中できなくなっているケースが少なくありません。会議の目的と参加者を明確にし、承認プロセスをシンプル化することで、意思決定のスピードを高めることができます。

3. 管理者が実践できる!業務効率化で人手不足を解消する7つの対策

業務の無駄を認識したら、次は具体的な改善に向けた行動を起こす段階です。一部署の管理者の立場でも、大きな組織変革を待たずに実践できる効率化対策はたくさんあります。

ここでは、すぐに取り組める7つの対策を紹介します。これらを組み合わせることで、限られた人員でも業務の質と量を維持・向上させることが可能になります。

対策1:業務の流れを見える化して無駄な作業を減らす

業務効率化の第一歩は、現状の業務プロセスを可視化することです。日常的に行っている業務の流れを図やフローチャートにして「見える化」することで、これまで気づかなかった無駄や重複、ボトルネックなどが明確になります。

具体的な方法としては、例えば、付箋を使って業務の各ステップを書き出し、それを時系列や担当者ごとに並べることで、情報の流れや決裁の複雑さがひと目で分かります。この作業はチーム全員で行うことで、それぞれの視点から業務の課題を発見できるという利点もあります。

業務の見える化によって、「この確認作業は本当に必要か」「この資料はもっとシンプルにできないか」といった具体的な改善点が見えてきます。無駄な作業を特定し、それを減らすことで、同じ人員でもより効率的に業務を進められるようになります。

対策2:定型作業をRPAで自動化する

RPA(Robotic Process Automation)は、定型的なパソコン操作を自動化するソフトウェアです。データ入力や集計、帳票作成、システム間のデータ転記など、「決まったルールに従って繰り返し行う作業」を自動化することができます。

例えば、毎月の売上データを集計して報告書を作成する作業や、顧客情報を基幹システムからCRMに転記する作業など、これまで人の手で行ってきた単純作業をRPAが代行することで、大幅な時間短縮が可能になります。

RPAの導入は専門知識が必要と思われがちですが、最近では操作が比較的簡単なツールも増えており、IT部門の協力がなくても現場主導で導入できるケースも増えています。小規模な部分から始めて、徐々に適用範囲を広げていくアプローチが成功のポイントです。

対策3:AIで問い合わせ対応の手間を減らす

問い合わせ対応業務は多くの企業で大きな工数を占めていますが、AIを活用することで、この負担を大幅に軽減できます。例えば、AIチャットボットを導入すれば、よくある質問に自動で回答したり、必要な情報を案内したりすることが可能になります。

また、社内のヘルプデスク機能においても、AIを活用したFAQ検索システムを導入することで、従業員が自分で情報を探し出せるようになり、問い合わせ自体を減らすことができます。ほかにも音声認識AIを活用したボイスボットや、メール内容を自動生成・返信するメールボットなど、用途に合わせたAIツールの選択肢も広がっています。

AIの導入においては、まず頻出する問い合わせとその回答パターンを整理することが重要です。AI自体が学習していくとはいえ、初期設定の質が結果を大きく左右します。最初は部分的に導入し、徐々にAIの対応範囲を広げていくアプローチが現実的でしょう。

なお、以下の記事では、AIを活用したシステムの導入によって問い合わせ対応を効率化する方法を詳しくご紹介しています。

対策4:クラウドツールで情報共有と連携をスムーズにする

情報の探索や共有にかかる時間を削減するためには、クラウドベースの情報共有ツールの活用が効果的です。チャットツールやプロジェクト管理ツール、ファイル共有サービスなどを導入することで、「必要な情報を必要な人に、必要なタイミングで届ける」という理想的な情報共有が実現できます。

例えば、チーム内の報告や連絡をメールではなくチャットツールで行うことで、情報の検索性が高まります。また、共同編集可能なドキュメントツールを使えば、複数人での資料作成がスムーズになり、「最新版はどれか」という混乱も防げます。

クラウドツールの導入では、情報の保存ルールや命名規則などを決めることが重要です。また、セキュリティ面にも配慮し、社内ルールに沿った運用ができるツールを選定しましょう。

対策5:現場作業をデジタル機器で効率化する

製造業や小売業、サービス業など、現場での作業が中心となる業種では、デジタル機器やセンサー技術の活用が効率化に貢献します。例えば、在庫管理にバーコードやQRコードを活用したり、顧客対応にタブレット端末を導入したりすることで、作業時間の短縮と正確性の向上が実現できます。

具体的には、店舗でのセルフレジ導入やキャッシュレス決済の活用、製造現場でのIoTセンサーによる稼働状況モニタリングなどが挙げられます。これらの技術を導入することで、人手が必要だった作業の多くを自動化し、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。

デジタル機器やセンサーの導入は初期投資が必要ですが、長期的に見れば人件費の削減や業務効率の向上につながります。まずは小規模なテスト導入から始め、効果を検証しながら段階的に拡大していくことをお勧めします。

対策6:コア業務に集中するために副次的業務をアウトソーシングする

自社の強みやコア業務に集中するために、それ以外の業務を外部の専門業者に委託するという選択肢もあります。経理・人事・総務などバックオフィス部門における単純業務や、専門知識を要するIT関連業務、繁忙期の補助的業務などは、アウトソーシングの対象として検討価値があります。

アウトソーシングのメリットは、専門業者のノウハウや最新技術を活用できること、必要な時に必要な分だけリソースを確保できることなどが挙げられます。また、固定費である人件費の一部を変動費化できるため、経営の柔軟性も高まります。

ただし、アウトソーシングを成功させるためには、委託する業務の範囲や要件を明確にし、適切なパートナー選びを行うことが重要です。また、社内から業務知識が失われないよう、管理・監督できる人材を残しておくことも忘れてはなりません。

対策7:効率化の成果を測定し継続的に改善する

業務効率化は一度行えば終わりではなく、継続的な改善が重要です。導入した施策の効果を定期的に測定し、必要に応じて改善していくことで、長期的な効率向上が実現します。

効果測定の指標としては、業務にかかる時間、処理件数、エラー率、顧客満足度など、業務の特性に合わせた指標を設定します。これらの指標を定期的にモニタリングし、改善目標を明確にすることで、チーム全体の改善意識も高まります。

また、効率化の取り組みをチーム内で共有し、成功事例を表彰する仕組みを作ることも効果的です。「小さな成功体験の積み重ね」が組織文化として定着すれば、自律的な改善サイクルが回り始めます。

4. 人手不足の解消に役立つおすすめ業務効率化ツール

最後に、これまでご紹介した対策を実践する際に活用できる、具体的なツールをご紹介します。

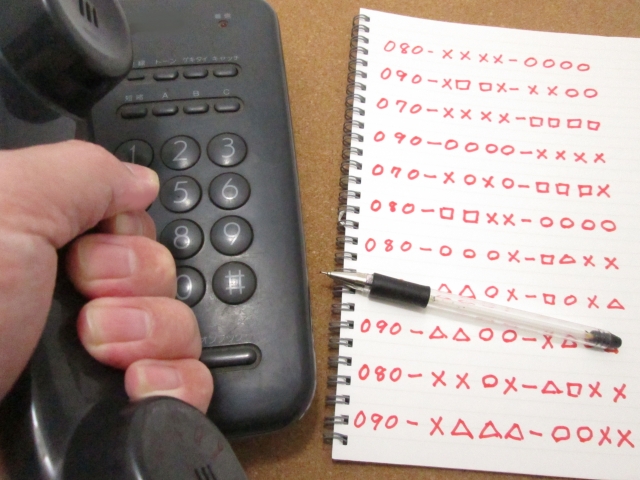

電話のよくある問い合わせを効率化するなら「DXでんわ」

「DXでんわ」は、日々の問い合わせや予約の電話対応を効率化するIVR(自動音声応答システム)です。人に代わってシステムが電話の一次対応・取次ぎなどを行うため、従来電話対応に割かれていた人的コストを大幅に削減できます。ホテルや旅館、クリニック、飲食店、不動産会社などさまざまな業界で導入されており、実際に電話対応件数が約80%削減された事例もあります。

マルチチャネルの問い合わせ対応を効率化するなら「AIto」

「AIto(アイト)」は、チャットボット、FAQ検索システム、ボイスボット、メールボットなどのマルチチャネルを一元管理できるAIエージェントです。各チャネルで共通のナレッジデータを活用するため、AIツールの運用で起こりがちな「ツールごとの管理」や「重複管理」といった課題が解消されます。また、これらのツールは社外からの問い合わせだけでなく、社内ヘルプデスク業務を効率化する目的でも活用可能です。

コールセンター業務を効率化するなら「MediaCalls」

「MediaCalls」は、コールセンターに必要な機能をオールインワンで搭載したIP-PBXです。ACDやレポート機能など、コールセンターの業務効率化に役立つ豊富な機能を備えています。また、100%自社開発だからこそ実現できた低コストで導入いただける点も魅力です。

関連記事

新人教育時に教えたい ビジネス電話のコツ

テレアポ・電話営業を効率化する方法とは