【SV必見!】オペレーターの平均通話時間(ATT)短縮で

コールセンターの業務を効率化する方法

UPDATE :

コールセンターの生産性を高めることをミッションとして抱えるSVにとって、オペレーターの平均通話時間(ATT)の長時間化は、悩みの種の一つではないでしょうか?個々のスキルに差のあるオペレーターの通話時間を一律で短縮することは容易ではありません。

そこで今回は、SVのために、オペレーターの平均通話時間(ATT)の短縮による業務効率化の進め方をご紹介します。

ATT(平均通話時間)が長くなる原因とは

インバウンドコールセンターでは、顧客の抱える悩み・課題をヒアリングし、解決に導くことで顧客満足度向上を図ることがミッションです。そのためには、顧客の「悩み」や「要望」を理解し、対応にあたる時間が必要となりATT(平均通話時間)が長くなる傾向があります。ATTはコールセンターのKPIとなる指標の1つで、数値は短い(数値が小さい)方が生産性は高いとされています。

コールセンターSV(管理者)はミッションとしてKPI達成が求められるため、ATTの短縮は改善すべき急務と言えます。

以下ではATT短縮をはじめとしたコールセンターのKPI達成のために重要なポイントを詳しくご紹介しています。

ここでは、KPIの1つであるATT(平均通話時間)が長時間化しやすい原因と傾向をご紹介します。

コールセンターのATT(平均通話時間)の長短は「顧客次第」?

インバウンドコールセンターのコールに対するATT(平均通話時間)は各顧客の内容に左右されるケースが多いです。また、顧客満足度を維持するために、オペレーターの対応が長くなってしまうのは仕方ないと諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際はコールセンター側の取り組みによって、ATTはある程度までは短縮を図ることが可能です。

オペレーター毎のATTを毎月記録・分析してみると、ATTが短い人・長い人の特徴を把握でき、コールセンター側のコントロールも可能であることが分かるはずです。

通話時間が長くなりがちなオペレーターの傾向

では一体、オペレーターによってATTにバラつきが出る要因はなんでしょうか?

調査の結果、ATTが長いオペレーターは以下のような傾向が共通してみられます。

「無駄な話が多い」

「難解な用語を多用して顧客とのコミュニケーションを長引かせてしまっている」

「ATT短縮をあまり重要だと意識していない」 など

こうしたオペレーター側の意識も、ATTの長時間化に大きく影響します。

ATTが長いオペレーターを改善するには、まずは状況を把握することが重要です。

コールセンターシステムの「レポート機能」を活用すれば、現状のATTの状況を簡単に把握することができます。

レポート機能について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

コールセンターの通話時間を短縮させるための3つのポイント

ポイント①:ATTが長いオペレーターを見える化する

ATTの短縮には、まずATTが長いオペレーターの見える化が必要です。具体的には通話履歴を分析してATTが長い傾向のあるオペレーターを探すことから始まります。

ATTの理想的な時間を定めて、コールセンター全体の基準値を下回っているオペレーターを発見しましょう。該当するオペレーターの実際のコール中の様子をモニタリングしたり、録音データを確認したりして傾向を把握します。

そのうえでSVが働きかけることで、ATT短縮を可能とし業務の効率化、応答率の向上が可能になります。

コールセンターの応答率を改善させる方法については以下をご覧ください。

また、オペレーターの教育について詳しく知りたい方は下記も合わせてご覧ください。

ポイント②:無理に通話時間を短縮させようとしない

とはいえ、急にオペレーターにATT短縮を要求しても対応できるものではありません。

ATTが長くなる傾向があるオペレーターのなかには、以下のようにそれぞれ顧客に対する考えをもって対応しているケースもあります。

「時間をかけて丁寧に対応したほうが、お客様の満足度向上になるはずだ」

「お客様を急かすと、相手をイライラさせてしまう」 など

そのため、頭ごなしにATT短縮を要求するだけでは、なかなか思うように浸透・改善が進まないことが考えられます。

また、ATT短縮を意識するあまり、応対品質が低下し顧客満足度を犠牲にしてしまうオペレーターがでてくる可能性があります。

ATT短縮と顧客満足度の維持・向上を両立させるためには、オペレーターへの徹底した認識の共有と、お客様の満足度向上を最優先とし、できる範囲内でのATT短縮方法(無駄な話をしないよう気をつける、など)から実践することが重要です。

顧客満足度低下を防ぐポイントについて知りたい方は下記をご覧ください。

AWCの短縮方法が知りたい方は以下をご覧ください。

ポイント③:オペレーターのコールフローとコール内容を分析する

状況把握とATT短縮に向けたSVの行動指針決定が完了したあとは、オペレーターを教育する必要があります。

そのためには、コール内容を「顧客の用件を聞く時間」「詳細をヒアリングする時間」「返答・説明をする時間」などのフローに分解します。その後、各フローの通話時間を調べ、課題がどこにあるのか具体的に知ることが必要です。

また、SVだけでなくオペレーターが録音データを振り返ることで、コール中には気づかなかった会話の無駄や改善すべきポイントを自覚することが可能です。

たとえば、次のような改善点を見つけることができます。

- 顧客が既に知っていることまで説明している

- 顧客から何度も同じ質問をされている

- 顧客の理解が追いついていない印象がある

- 顧客にとって分かりにくい説明をしている

- フローそのものが複雑で顧客にとって理解しづらい

こうした取り組みを行うことで、オペレーター自身の改善だけではなく、SVによる全体フローの改善などコールセンター全体規模の業務効率向上につながります。また、分析と改善を行いATT短縮ができれば、業務効率の改善だけではなく、生産性の向上も見込めます。

SVの業務効率化を進め、コールセンターの生産性を向上させたい方は以下をご覧ください。

システムを活用して効率的にATT(平均通話時間)を短縮しよう

効率的にATT短縮に取り組むためには、システムの活用が有効です。

最後に、ATTの短縮に役立つコールセンターシステムの機能をご紹介します。

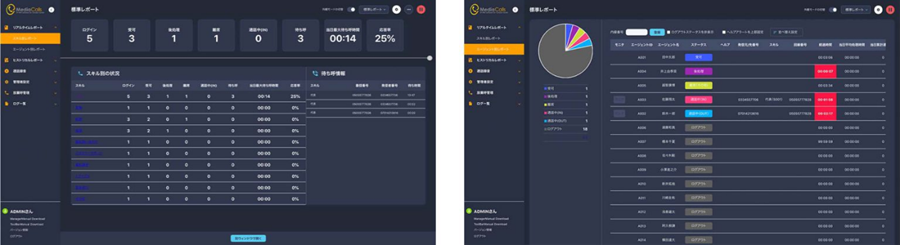

通話時間を分析する「レポート機能」

ATTを短縮するためには、オペレーターの状態を詳細に把握・分析する必要があります。

コールセンターシステムには、通話履歴の保存・管理、録音などの機能が備わったものが多くあります。これらを利用することで、オペレーター毎の通話時間や傾向をデータとして記録し、レポート機能で簡単にデータを見える化・分析を効率化することが可能となります。

レポートオプション機能の詳細は、以下のページで詳しく紹介しております。

MediaCallsサービス資料の中でもご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

通話前に問合せ内容を把握する「ウィスパリング機能」

分析以外のATT短縮方法として「ウィスパリング機能」を活用した方法もあります。

ウィスパリング機能とは、WEBサイト、チャットボット、IVRなどのシステムを通じて取得したお問合せのおおまかな内容や種別を、顧客との通話が始まる前にオペレーターのヘッドセットへ自動音声で通知する機能です。

ウィスパリング機能があると、オペレーターは通話開始前に顧客の用件を把握できるので、コールに掛かる時間を短縮することができます。さらに、誤案内の回避もできるため、SVの生産性向上につながる機能にもなります。

メディアリンクが提供するコールセンターシステム「MediaCalls」には、ATTの短縮以外にも業務効率化を実現する機能がたくさん備わっています。

その他の機能については以下のページをご覧ください。

コールセンターの業務効率化でお悩みの方はMediaCallsまでご相談ください。

この記事に関する質問

- Q.ATT(平均通話時間)とは何ですか?

- A.「ATT/ Average Talk Time(平均通話時間)」とは、オペレーターが顧客との通話に費やした時間の平均値を指します。この平均時間には、通話が終了した後の処理やシステムへの入力時間は含まれません。

- Q.ATT(平均通話時間)はどのように求められますか?

- A.平均通話時間(ATT)を求めるには、以下の手順を実行します。 1.通話時間の合計を計算: 特定の期間(通常は日、週、月など)における、すべての通話時間を合計します。通話時間は、オペレーターが顧客と通話中にかけた時間です。 2.通話回数の合計を計算: 同じ期間における通話回数を合計します。これは、オペレーターが顧客との通話が何回あったかを示します。 3.平均通話時間を計算: 合計通話時間を合計通話回数で割ることで、平均通話時間(ATT)を求めます。この計算式は次のように表せます。 ATT = 合計通話時間 / 合計通話回数 例えば、1週間の期間内でオペレーターが合計で300分の通話を行い、通話回数は50回だったと仮定しましょう。この場合、平均通話時間(ATT)は次のように計算されます。 ATT = 300分 / 50回 = 6分 このように、通話時間の合計を通話回数で割ることで平均通話時間を求めることができます。

関連記事

CTIで顧客管理ができる?連携するメリットや導入のポイントを整理

コールセンターの目標設定にはKGI・KPIが有効!具体例も紹介